正しく理解してる?働き方改革の重要キーワード「ワークライフバランス」の意味とは

「ワークライフバランスという言葉は知っているが今一つ良くわからない」

「企業としてワークライフバランスにどう取り組めば良いのか」

「ワークライフバランスのメリットが知りたい」

働き方改革が推進される中、いまだにうまく取り組みの進まない企業もあるのではないでしょうか。ワークライフバランスは、働き方改革と対になるように聞かれる言葉です。しかし、すべての企業が正しく理解しているわけではありません。

そこで、本記事では、ワークライフバランスの本当の意味や、企業にとって必要な理由、実施の際のポイントなどを解説します。

本記事のポイント

- ワークライフバランスの考え方がわかる

- 自社にとってのメリットがわかる

- 取り組むための理解が深められる

ワークライフバランスは、働き方改革が推進される時代に重要視されるテーマの一つです。働き方改革に向けた企業としての取り組みの参考としてください。

ワークライフバランスが真に意味するところ

ワークライフバランスとは、文字通り仕事と生活のバランスが良い状態です。しかし、「ワークライフバランスが取れている」とは、具体的にどういった状態を指すのでしょうか。単純に、「仕事とプライベートの時間配分が適当な状況」といったイメージを持たれがちですが、実際にはもう一歩踏み込んだ意味があります。

例えば、忙しい業務期間の後に有給休暇を取得し、プライベートを充実させるのは、非常に有効です。しかし、それだけでワークライフバランスが果たされているとはいえません。ワークライフバランスとは、「仕事と私生活がともにうまくいっており、お互いに好影響を与えるサイクルを生み出す」ことを指します。

ここで大切なのは、「仕事とプライベートの双方が良い状態」となっていることです。そのため、片方がもう一方のマイナスを補うという意味でありません。仕事とプライベートのどちらも充実感があり、それぞれの環境で自分らしく生きられていると感じられることが大切なのです。

ワークライフバランスにとって重要なのは、仕事もプライベートも双方がうまくいっている状態をいかに生み出すかということ。企業としても、これらを念頭に置きながら取り組む必要があります。

ワークライフバランスが生み出す企業側のメリット

ワークライフバランスが企業にもたらすメリットとは、どのようなものなのでしょうか。一般的には、次のようなものが考えられます。

私生活の充実が仕事のパフォーマンス(生産性)を高める

ワークライフバランスで誤解されがちなのが、「プライベートの時間を多くすれば良い」という考え方です。例えば、退社時間を早めて見かけのプライベート時間を増やしても、仕事を持ち帰るようであれば、単に残業と置き換わったに過ぎません。

オンとオフの区切りを明確にして業務とは完全に切り離し、解放されたプライベートをつくることで「ライフ」の充実が期待されます。生活にメリハリがつけば、気持ちが切り替えやすくなり、業務に対して前向きに取り組めるでしょう。満たされた気持ちからは、活力が生まれ生産性の向上に貢献します。

組織定着率の向上

2020年に厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者の状況)」によると2017年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者で39.5%、新規大卒就職者が32.8%と非常に高い数値でした。

社会的な労働力不足の中で、長きにわたる採用活動の末に獲得した人材に短期間で離職されるのは、企業にとっての大きなダメージです。また、熟練した社員が、家庭の事情で職場を離れざるを得ないケースも少なくありません。いずれにしても、離職は企業の戦力を失うマイナス要因です。

ワークライフバランスは、どの世代の社員に対しても、離職防止の有効策となるでしょう。内閣府が公表している「平成30年版子供・若者白書」によると、仕事よりも家庭・プライベート(私生活)を優先すると回答した人は、63.7%(2017年)でした。2011年調査時は、52.9%だったため、数年でかなり上昇したといえます。

企業を選ぶ際に、ワークライフバランスは外せない条件の一つになっているといっても過言ではありません。転職に対しての抵抗感も少なく、思うような働き方ができなければ離職の可能性が高まります。

逆に、仕事とプライベートのバランスを自身で決められるような働き方ができれば、これまで離職を余儀なくされていた働き盛りの世代を引き止められるでしょう。ワークライフバランスを無視していては、企業への定着率の向上が難しくなります。

企業イメージの良化による優秀人材の確保

ワークライフバランスを実現している企業は、「社会に対して従業員一人ひとりの生活を考えている」「健全で優良なホワイト会社」というイメージを与えられます。社員が元気な会社は、自社が成長できるだけではなく、社会的な貢献も果たしていけるでしょう。

安定した企業経営、および社会的責任の遂行は、魅力的な企業としてのイメージアップとなり、優秀な人材の獲得にもつながります。ワークライフバランスのねらいや、期待される効果には、主に上記で解説したようなものがありますが、最終的な目的は、ワークライフバランスでもたらされる企業の成長と経営の存続です。

しかし、企業によっては、ワークライフバランスそのものが目的となっているケースも見られます。ワークライフバランスが生み出した先に、企業が得るものを常に意識していなければ、小手先の施策となってしまうでしょう。つまり、単純に「労働時間が短ければ良い」「休暇が取りやすければ良い」ということではないのです。

「社員にとって何がワークライフバランスとなるのか」「それが果たされたときにどんな副産物を生み出せるのか」あらかじめ想定かつ推進していくことが求められます。

ワークライフバランスを実現するために必要なこと

ワークライフバランスで最も重要なことは、経営側が従業員一人ひとりについてしっかりと理解し、管理できている状態です。

経営側の従業員に対する理解

①従業員の人生の目標を会社と共有できているか

経営側は、企業としての利益や事業存続のための目標に気を取られがちです。しかし、ワークライフバランスの実現には、社員個人の目標についても理解している必要があります。どのような未来を望んでいるのかにより、企業が提供できるサポートが変わってくるでしょう。仕事面においての方向性を決めるうえでも、従業員の目標をしっかりと把握しておきましょう。

②人生の目標に対して、会社で実現したいことは何なのか

一人の社員にとって、会社生活は人生の大きな部分を占めています。人生の目標に到達するためには、「会社で成すべきこと」「実現すべきこと」があるはずです。そのため、その社員が「仕事においてどのような希望を抱いているのか」「どうなりたいと考えているのか」確認しておきましょう。

③実現するためにどのくらい努力が必要で達成した場合はどう報いてやるべきか

経営側が個人の目標に対する努力を認めて評価するのは、社員にとっての大きなモチベーションとなります。仕事においての充実感を満たす要素にもなるでしょう。ただし、公平性を失わないためにも、客観的な指標を明確に設定し、適切に努力に報いる必要があります。

経営側の従業員に対する管理

①人生の目標に対してフィットした業務を与えることができているか

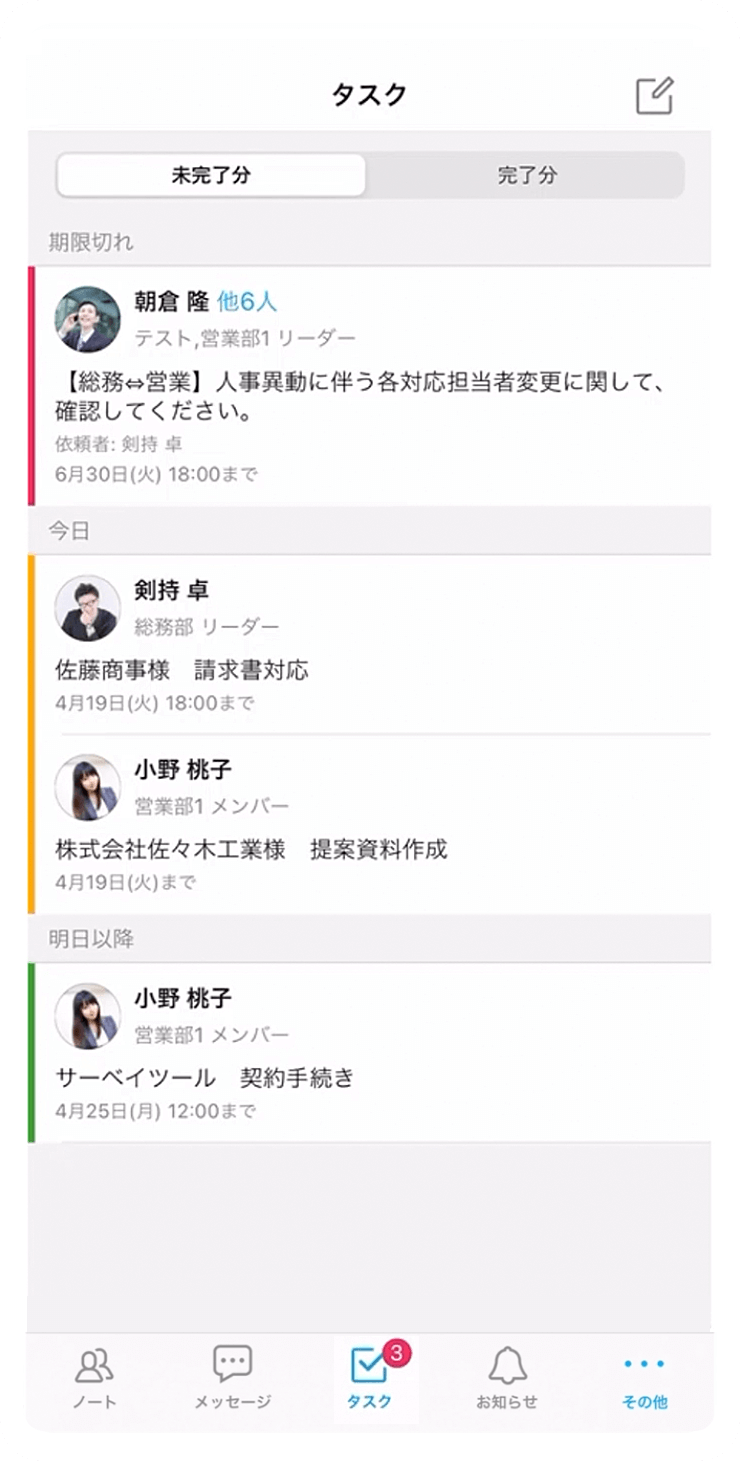

社員の人生の目標に対して、達成可能と思われる業務内容でなければ、仕事への意欲が失われます。ワークライフバランスの実現には、能力と業務のバランスも重要なポイントです。

②人生の目標に対して現状の取り組み方で成功することができるか

管理側は、社員の目標を把握し、時には軌道修正へのアドバイスを与えることも必要です。現状の取り組み方で成功できるのかは、客観的な立場である方が良く分かります。目標に向かう気持ちを維持させるためにも、正しい方向へと導いていきましょう。

③働き方に無理がないか、サスティナブルに努力することができる環境か

ワークライフバランス実現のためには、過度な負担の可能性を排除していかなければなりません。たとえ、本人からの申告がなくても管理側が配慮し、無理なく働いていける環境を整備することが必要です。

個人によって許容される働き方や、目標に対しての姿勢が異なるため、まずは経営側が個人を理解することが大切となります。個々の社員の業務的なパフォーマンスに対して、支援や管理がしっかりとできていることこそが、ワークライフバランスの実現につながるでしょう。

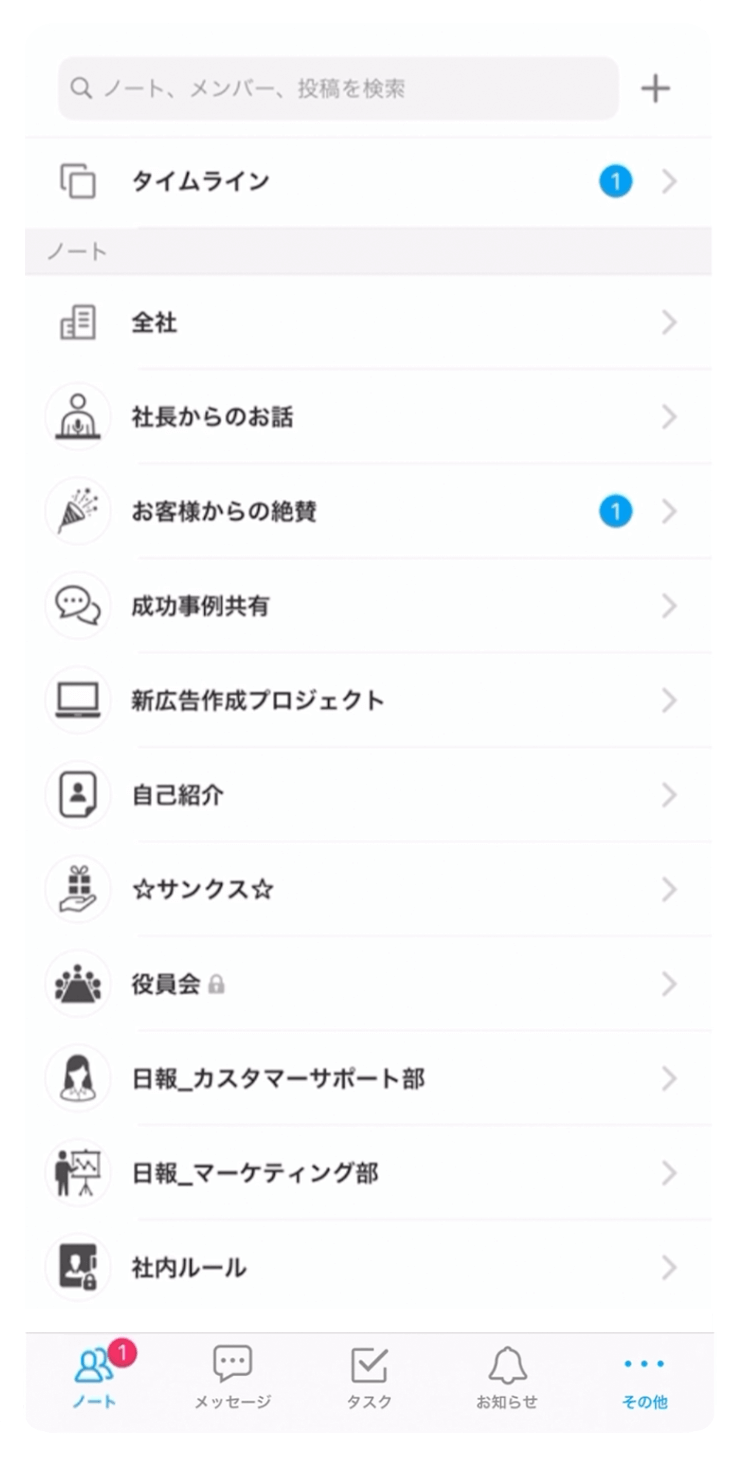

単純に業務時間を短くしたり、休みを多くしたりするだけがワークライフバランスを高めるわけではありません。日ごろから従業員の気持ちや考えを図るために、密なコミュニケーションを取り、理解に努める姿勢が重要です。

まとめ

本記事では、ワークライフバランスに関する考え方や経営側の姿勢について解説しました。ワークライフバランスの実現は、今後の企業運営に大きな影響を与えます。しかし、ワークライフバランスを正しく理解していないと、残業時間を減らすことばかりにこだわるなど、逆に社員へ負担を強いる結果ともなりかねません。

現場の声に耳を傾け、社員個人の働き方への考えを把握しながら、具体的な施策を推進していきましょう。