ワークエンゲージメントとは? 概念や高める方法を解説

この記事では、ワークエンゲージメントについて、基本的な概要や3つの構成要素、高める方法、向上するメリットまで詳しく解説します。

ワークエンゲージメントとは?

ワークエンゲージメントとは、仕事におけるポジティブで充実した心理状態のことを指します。ワークエンゲージメントが高い従業員の特徴は、仕事に誇りややりがいを感じている、熱心に取り組んでいる、仕事から活力を得ているなどです。

この概念は、オランダ・ユトレヒト大学のシャウヘリ教授が提唱しました。次の項目で詳しく触れていますが、ワークエンゲージメントを「活力」「熱意」「没頭」の3要素に分け、3つが揃った状態をワークエンゲージメントが実現されている状態と定義しています。

エンゲージメントという言葉は、近年様々な分野で使われており、急速に注目を集めています。新聞や雑誌、インターネット、研究、書籍などで「エンゲージメント」が使用された件数は概念が認識された当初から約10倍に増えているとされ、ワークエンゲージメントについても関心が高まっていると言えるでしょう。

ひとつ知っておきたいのは、ワークエンゲージメントの概念は国によって異なる部分があることです。それぞれの国民が持つパーソナリティは異なるため、例えばアメリカと日本ではワークエンゲージメントが高い人の特徴が共通しているとは言えません。日本人はどちらかというと自分自身に厳しい傾向があり、ワークエンゲージメントが高くても表面に出さない場合が多いです。調査ではワークエンゲージメントが低い場合でも、実は高いということもあるので、国民性を理解した上で従業員を理解する必要があります。

ワークエンゲージメントを構成する3つの要素

上述したように、ワークエンゲージメントはオランダ・ユトレヒト大学のシャウヘリ教授が提唱し、3つの構成要素に分けられています。

- 活力

- 熱意

- 没頭

3つが揃った状態をワークエンゲージメントが高い状態と位置づけているので、まずはそれぞれがどのような状態かを理解していきましょう。

活力

活力は、仕事に取り組む上で高いエネルギーを持っている状態です。前向きに業務に取り組んだり、活発に行動したりできている人は「活力」を持ち合わせていると言えます。

また、活力には、回復力や粘り強さも含まれています。失敗してしまった時や上手く進まない時などに、あきらめずに粘り強く取り組める、落ち込んだ時に上手く整理して復活できるなど、壁にぶつかっても継続できる人は「活力」を備えていると言えるでしょう。

熱意

熱意は、仕事に対する誇り、やりがいなどを備えている状態です。仕事や企業の目的・ビジョンなどを理解し、それを実現するために熱意を持って取り組んでいる人が「熱意」に当てはまります。

没頭

没頭とは、仕事に集中できている状態のことです。ある仕事に取り組む際に、他の仕事やプライベートのことなどを考えていると、集中できないことがあります。仕事以外にも考えるべきことがある状況であっても、仕事をする瞬間は雑念をなくし、集中している状態が望ましいです。

上記のように、「活力」「熱意」「没頭」を備えている人はワークエンゲージメントが高いと言えます。「仕事に対してやる気や誇りを持ち、高いエネルギーで仕事に集中している人」などが主な例です。

ワークエンゲージメントの特徴|他の概念との違い

ワークエンゲージメントには、対になる概念や混同しやすい概念があるため、違いを理解する必要があります。ここで比較する概念は、以下の3つです。

- バーンアウト(燃え尽き症候群)

- ワーカホリズム

- リラックス(職務満足感)

3つの概念との違いを押さえて、ワークエンゲージメントの特徴を理解しましょう。

バーンアウト(燃え尽き症候群)との違い

バーンアウト(燃え尽き症候群)は、ワークエンゲージメントと対極にある概念です。仕事に対してエネルギーを使いすぎたために、心身が疲弊し、仕事への興味・関心を失った状態であり、仕事へ前向きな態度で取り組むワークエンゲージメントとは異なります。

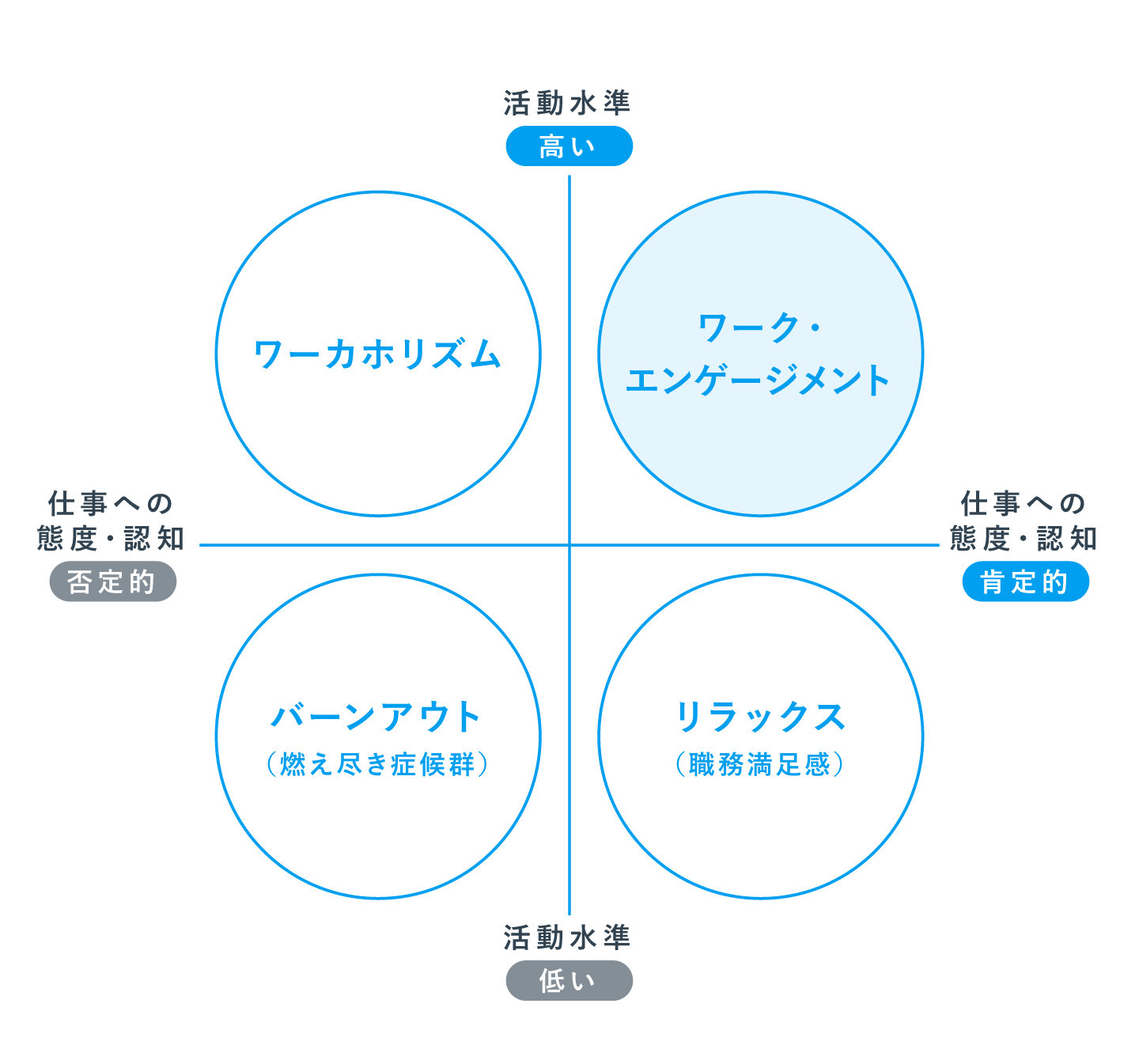

ワークエンゲージメントを分析するにあたって、縦軸を活動水準、横軸を仕事への態度・認知とする方法があります。活動水準とは仕事へのエネルギー、仕事への態度・認知は仕事に対する気持ちです。

ワークエンゲージメントは、活動水準と仕事への態度・認知が共に高く、多くのエネルギーを持ちながら楽しく働いている状態と言えます。一方、バーンアウト(燃え尽き症候群)は、エネルギーと楽しさを失った状態であるため、活動水準と仕事への態度・認知はどちらも低いです。

ワーカホリズムとの違い

ワーカホリズムは、「強迫的に働く傾向」と定義されています。ワークエンゲージメントと同じく、エネルギーを持つことから活動水準は高いものの、仕事への楽しさはあまり抱いていない状態です。

ワーカホリズムは「仕事をしなければならない(I have to work)」である一方で、ワークエンゲージメントは「仕事をしたい(I want to work)」であり、前向きな動機を持ちながら、心身に余裕を持っている状態を指します。

リラックス(職務満足感)との違い

リラックス(職務満足感)は、仕事の目的や会社のビジョンなどを理解しているため、仕事への態度・認知は高い状態です。ただし、ワークエンゲージメントのようにエネルギーを持って働いているわけではないことが多く、活動水準は低くなります。

3つの構成要素でいうと、熱意はあるものの、活力や没頭には欠ける状態と言えるでしょう。

ワークエンゲージメントの計測尺度

ここまでワークエンゲージメントの概要や特徴を解説しましたが、どのように計測すればよいのでしょうか。ワークエンゲージメントを計測できる主な尺度は、以下の3つです。

- MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)

- OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)

- UWES(Utrecht Work Engagement Scales)

それぞれどのような方法で計測するのかを理解し、自社に合った方法の導入を検討してみましょう。

MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)

MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)のBは「バーンアウト」であり、バーンアウトかどうかを測定することによって、ワークエンゲージメントを明らかにする尺度です。

数値が高ければバーンアウトの傾向が強い、低ければバーンアウトの傾向が低く、ワークエンゲージメントが高いと言えます。測定項目は疲労感に関する5項目、シニシズム(社会の風潮を冷笑する態度)に関する5項目、職務効力感に関する6項目です。

OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)

OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)もMBI-GSと同じく、バーンアウトを元にワークエンゲージメントを測定する尺度です。

主な計測項目は「疲弊」と「離脱」で、「疲弊」が高いほどエネルギーを失っている、「離脱」が高いほど関心が低くなっていると言うことができます。2つの項目の結果が低ければ、ワークエンゲージメントが高い状態です。

UWES(Utrecht Work Engagement Scales)

UWES(Utrecht Work Engagement Scales)は、ワークエンゲージメントを直接測定する尺度です。3つの構成要素「活力」「熱意」「没頭」に関する質問によって、ワークエンゲージメントを計測します。

要素それぞれの数値や総合的な結果によって、安定して計測することが可能です。日本向けに開発されたUWES、設問を絞った短縮版UWESなどが有名で、計測に用いられています。

ワークエンゲージメントを高めるには

ワークエンゲージメントを高めるためには、仕事と個人、両面の資源を見直す必要があります。「仕事の資源」「個人の資源」と表現され、環境面と人材の状態を整えることがワークエンゲージメントの向上に効果的です。2つの資源について、具体的な方法を押さえていきましょう。

仕事の資源を見直す

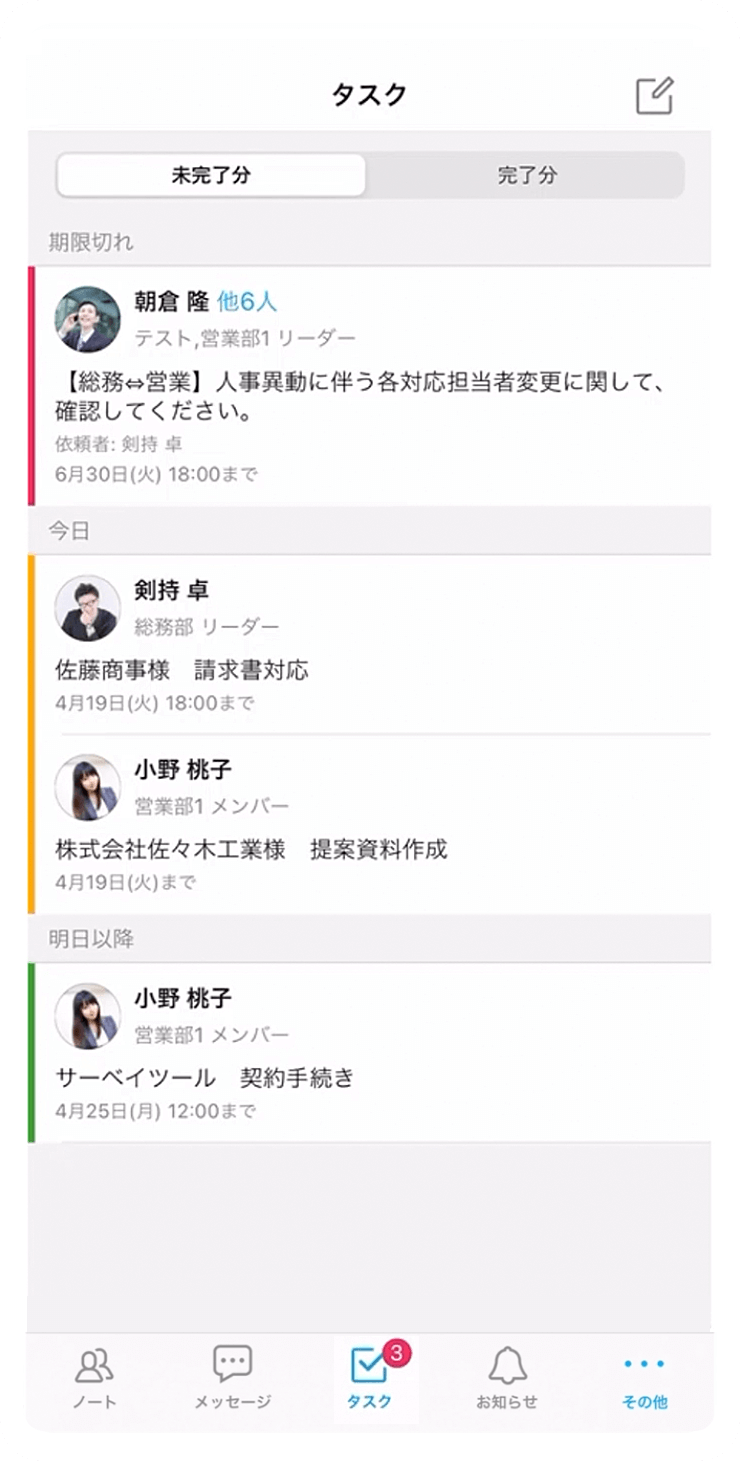

仕事の資源とは、仕事量や仕事の負担、モチベーションなどに関わる要因です。仕事量が過剰だとエネルギーを維持するのが難しく、裁量権がなければ自己効力感が失われてしまいます。

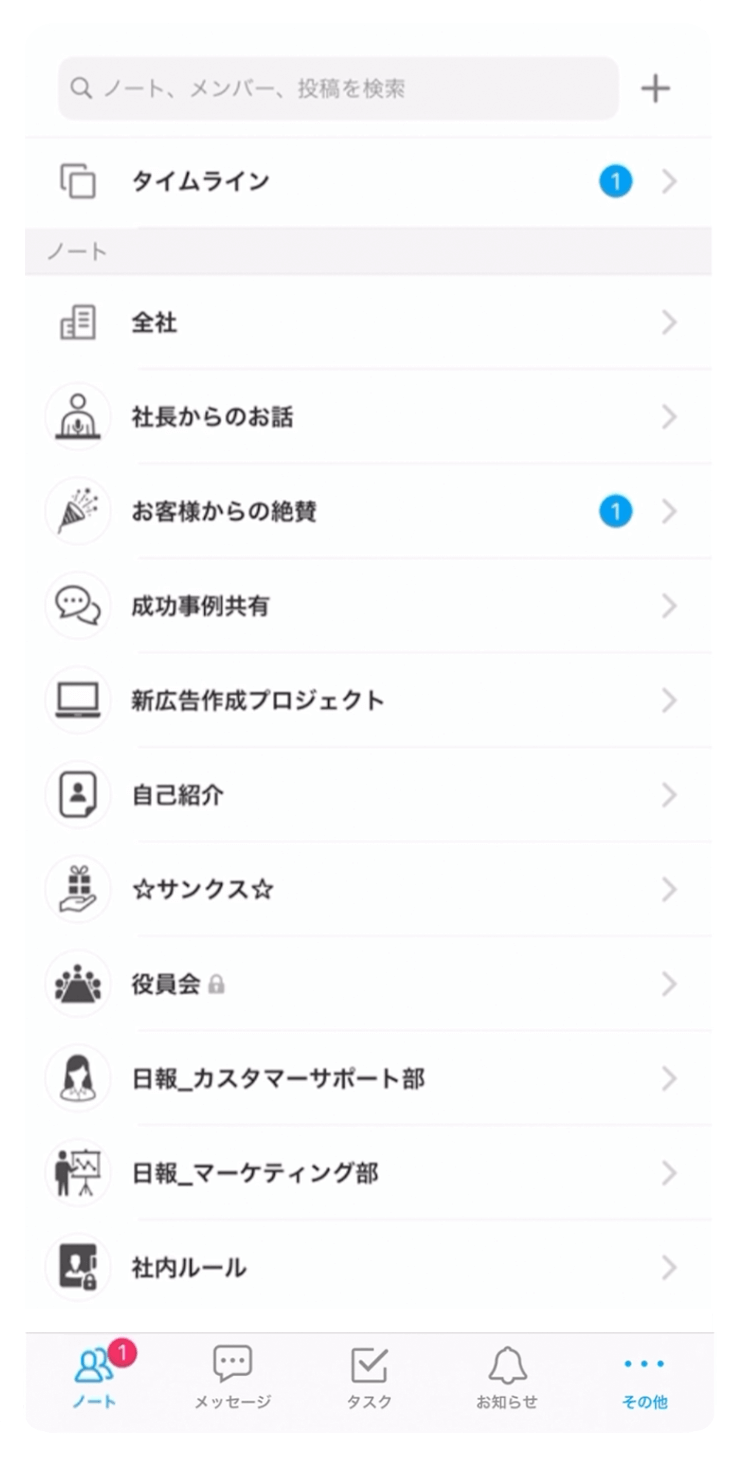

仕事の資源を見直すためには、仕事量を適正に調整したり、メンバーの裁量を認めたり、周囲のサポートを徹底したりするのが効果的です。無理なく働けること、やりがいを感じられることなどによって、ワークエンゲージメントが高まります。

個人の資源を確保する

個人の資源は、人材それぞれにある内的な要因です。心理的ストレスやモチベーション、自己効力感などによって、仕事への思いや取り組み方が変わってきます。

ストレスを軽減できるようにコミュニケーションを活性化したり、自己効力感を得られるように適切な評価・フィードバックをしたりするのがおすすめです。心に余裕を持ちながら、自分自身が会社に貢献している実感を得られることで、ワークエンゲージメントの向上を期待できます。

ワークエンゲージメント向上のメリット

ワークエンゲージメント向上は個人に対するものですが、組織にも多くのメリットを期待できます。主なメリットは、以下の3つです。

- メンタルヘルスを保つことができる

- ポジティブに働くことができる

- 離職率の低下を期待できる

組織への好影響を理解した上で、人材のワークエンゲージメント向上を目指しましょう。

メンタルヘルスを保つことができる

ワークエンゲージメントの高い人材は、心理的なストレスや負担が少ない場合が多いです。そのため、心に余裕を持ちながら働くことができ、健康も維持しやすくなります。組織にとっては、心身の不調による欠員が出たり、生産性の低下が起きたりする心配が少ないのがメリットです。

ポジティブに働くことができる

ワークエンゲージメントが高いと、仕事に対してエネルギーがあり、前向きに取り組むことができます。ポジティブなマインドで働くことによって、生産性が高まったり、新たなアイデアが生まれたりするなど、様々なメリットを期待できるでしょう。

離職率の低下を期待できる

個人の幸福感や仕事への自己効力感を実感することによって、離職率の低下を期待できます。長く勤めたいという気持ちが生まれやすく、定着率がアップするでしょう。

人材不足が叫ばれる中で、ワークエンゲージメントを高めることは企業の競争力を維持するためにも重要です。定着率の高い企業ということが広く知られれば、人材獲得にも良い影響があるかもしれません。

まとめ

ワークエンゲージメントは、「活力」「熱意」「没頭」の3つが揃った状態です。この状態になることで、メンタルヘルスの向上・維持やポジティブに働けること、離職率の低下などを期待でき、生産性・パフォーマンスの向上などにもつながります。

ワークエンゲージメントを高めるためには、仕事の資源と個人の資源の見直しが必要です。心に余裕を持ちながらやりがいを感じられる環境やマインドに整えることによって、ワークエンゲージメントの向上を期待できます。他の概念との違いや計測尺度なども理解し、自社のワークエンゲージメント向上を目指しましょう。