ストレスコーピングとは? 具体的な種類も紹介!

ストレスは働く上で避けられないものであり、正しく対処しなければ、業務に支障をきたす可能性があります。ストレス対処の方法の一つがストレスコーピングで、近年注目されている考え方です。

この記事では、ストレスコーピング理論や種類、方法を詳しく解説します。ストレスを抱える原因にも触れますので、併せてチェックしてみてください。

ストレスコーピングとは

ストレスコーピングの「コーピング」には、「対処する」「対応する」「切り抜ける」といった意味があります。ストレスに対処する手法のことを指し、職場でのストレス対策として注目されている概念です。

働く上で人間関係や仕事、環境など様々なストレス要因があり、自分では気づかないうちに身体が感じていることもあります。心身ともに健やかに働くためには、ストレスの対処法を知ったり、予防したりすることが大切です。

ここでは、ストレスコーピングについて、元となったストレス理論や適応規制との違いなどから詳しく理解していきましょう。

ストレス理論

ストレスコーピング理論の基礎となっているのが、研究者であったR・S・ラザルスのストレス理論です。ラザルスは、人間がストレスを感じるときの反応に対して、ストレスを与える要因であるストレッサーの大きさを一次的認知評価、ストレスを二次的認知評価という2段階で認知すると提唱しました。

ストレッサーをストレスを認知する際には、脳がそれを有害であると捉えたときに、ストレスと判断します。二次的認知評価は、ストレッサーを対処できるか・できないかを判断するステップです。対処できない場合には、ストレスを感じやすくなります。

ストレス理論では、ストレッサーと対処法がポイントであり、ストレッサーへの対処法がわかっていると、ストレスを軽減できることを示しているのです。

適応機制との違い

ストレスから心身を守るために、無意識に起こるのが適応機制です。適応機制は欲求と深い関わりがあり、欲求が満たされないことによって起きる緊張や不安などを、人間は適応機制によって制御しています。

適応機制にはいくつか反応があり、他の手段で欲求を収める「代償」や欲求不満を他者にぶつける「攻撃」など様々です。

ストレスコーピングもストレスから逃れる行動ですが、自ら行うのか、無意識に行われるかといった部分に違いがあります。適応機制は本能的な反応、ストレスコーピングは能動的な対処と覚えておきましょう。

関連用語「ストレッサー」「デイリーハッスル」とは

ストレス理論で登場する「ストレッサー」とは、ストレスの要因のことです。例えば、理不尽な要求をしてくる上司にストレスを感じたら、上司がストレッサーとなります。パソコンの動きが悪くて仕事が進まずイライラするときのストレッサーはパソコンです。

具体的な人や物だけではなく、作業や環境、体調、気温など、ストレスの要因になるものは全てストレッサーになる可能性があります。

また、ラザルスが使っている「デイリーハッスル」という言葉も重要です。ストレッサーは必ずしも大きな出来事だけではなく、日々の小さなストレスが積み重なるとし、日常的な苛立ちを「デイリーハッスル」と呼びました。日々のイライラが大きなストレスになることもあるので、些細なストレスでも対処していく必要があります。

ストレスを抱える原因

ストレスを抱える原因は様々で、人によっても異なります。主な原因として、5つの要因を詳しく見ていきましょう。

- 環境的要因

- 身体的要因

- 心理的要因

- 人間関係の悩み

- 仕事が忙しい

環境的要因

環境的要因は、ビジネスシーンでは職場環境や通勤環境と言い換えることができるでしょう。職場の冷房の設定温度が低くて寒い、周りの音が気になって集中できない、長距離通勤中に渋滞にはまって身動きがとれないなど、環境が原因になってストレスが生じます。

職場環境であれば、冷暖房の温度を変えていいか聞いたり、集中できる場所に移動したりして対処することが可能です。オフィスに近い場所の工事による騒音、渋滞、駅の混雑など対処が難しい場合には、捉え方を工夫するなど、ストレスコーピングが必要になります。

身体的要因

病気や体調不良などの身体的要因も、ストレスを抱える原因のひとつです。胃の調子が悪くて思うように食事ができない、睡眠不足でぼんやりする、病気で身体が思うように動かないなど、様々な身体的な要因があります。

まず考えるべきは、ストレスの要因になっている病気や体調不良、怪我などを改善することです。治療や休息などで回復する過程で、ストレスも和らいでいきます。

心理的要因

心理的要因には、怒りや不安、焦り、緊張、落ち込みなどがあります。怒りやイライラはストレスとして認識しやすいですが、その他の感情もストレスになる可能性があるのです。

心理的な変化があったときに、どのように考えるか、どのような行動をとるかでストレスの度合いが変わってきます。ストレスになり得る感情にならないように、マインドや行動を変えることも重要です。

人間関係の悩み

職場に多いストレスの要因は、人間関係の悩みです。自分以外の人と関わりながら働く場面がほとんどなので、他者と上手く関係を構築できないとストレスを感じてしまいます。苦手な人がいたり、ある人が自分に攻撃的だったりするなど、職場には人間関係の悩みが多いです。

プライベートな人間関係の悩みがストレスになることもあります。恋人や配偶者、友人、家族などとの関わりに問題を抱えていると、ストレスを感じやすいです。

仕事が忙しい

仕事が過剰に忙しいと、ストレスを抱える社員が増えていきます。残業や休日出勤が当たり前になっていたり、厳しいノルマに追われたりすると、心身の疲れやプレッシャーなどがストレスになるでしょう。

仕事が忙しくても、それに見合った報酬や評価を得られたり、やりがいがあったりすれば、ストレスはそれほど感じない場合もあります。

ストレスコーピングの種類

ストレスコーピングには、主に7つの方法があります。

- 問題焦点型コーピング

- 社会的支援探索型コーピング

- 情動焦点型コーピング

- 認知的再評価型コーピング

- ストレス解消型コーピング

それぞれの方法と特色を詳しく見ていきましょう。

問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングとは、ストレスの原因を根本的に取り除く方法です。上手く対処すれば、ストレッサーがなくなるので、ストレスフルな状況を抜け出しやすくなります。

人間関係や環境を改善する、周りの人に相談して改善を目指すなど、問題に取り組む方法は問題焦点型コーピングの中でも接近型コーピングと言います。

それに対するのが回避型コーピングで、嫌なことを考えないようにする、いったん忘れて自分の時間を過ごすなど、ストレッサーから遠ざかることも効果的な方法です。

ただし、わかっていても改善できなかったり、考え方を無理に変えようとしたりすることにストレスを感じることには注意しなくてはいけません。

そのため、接近型コーピングと回避型コーピングのどちらかを用いるのではなく、ストレッサーに合わせて使い分けるのが有効です。どうしても改善できないストレッサーは回避する、改善の可能性がある場合は積極的に取り組むといったように、上手にストレスを対処することが求められます。

社会的支援探索型コーピング

社会的支援探索型コーピングでは、自分ひとりで解決しようとするのではなく、周りに助けを求める方法です。

職場の悩みを家族や友人に相談する、信頼できる上司や同僚に協力してもらうなど、悩みを聞いてもらったり改善を助けてもらったりすることで、ストレスの軽減を目指します。身近な人に助けを求められない場合は、支援・相談サービスを利用するのも良いでしょう。

情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングは、感情にアプローチするストレスコーピングです。例えば、落ち込みやすい場合に、ネガティブなことを考えないようにしたり、なるべく早く発散したりすることで、感情をコントロールしやすくなります。

ただ、考え方を変える能力であるコーピングスキルが必要になり、スキルが身に付くまではあまり効果を得られないこともあります。ストレスと向き合いながら、対処するスキルを身につける忍耐力が必要です。

認知的再評価型コーピング

認知的再評価型コーピングは、情動焦点型コーピングのひとつです。簡単に言い換えるとポジティブシンキングであり、ストレッサーを前向きに捉えることで、ストレスを軽減します。

厳しい目標に対して、自分を成長させるためと考えたり、期待されていると受け止めたりするなど、ポジティブに変換する方法です。

ストレス解消型コーピング

ストレス解消型コーピングは、ストレスを感じてしまった後に行うコーピングです。「気晴らし型コーピング」とも言われ、趣味に没頭したり、買い物をしたりして気分転換を図ります。

多くの人が日頃から行っているストレス発散であり、気分をリセットすることによって、ストレスの軽減を期待できるのです。

ストレスコーピングの具体的な方法

ストレスコーピングの種類を押さえた上で、具体的な方法を用いて取り組む必要があります。主な方法は、以下の通りです。

- 気晴らしの方法を考える

- ストレスをモニタリングする

- ストレスを解消できたか分析する

- 講座や研修を行う

- メンター制度やカウンセリング体制を整える

それぞれのポイントを理解して、ストレスコーピングを実践していきましょう。

気晴らしの方法を考える

自分が感じているストレスに対して、気晴らしの方法を考えてみましょう。頭で考えるだけではなく、紙に書いてリストアップするのがおすすめです。

たくさんの方法があるほどストレスに対応しやすく、より効果の高い気晴らしを見つけやすくなります。

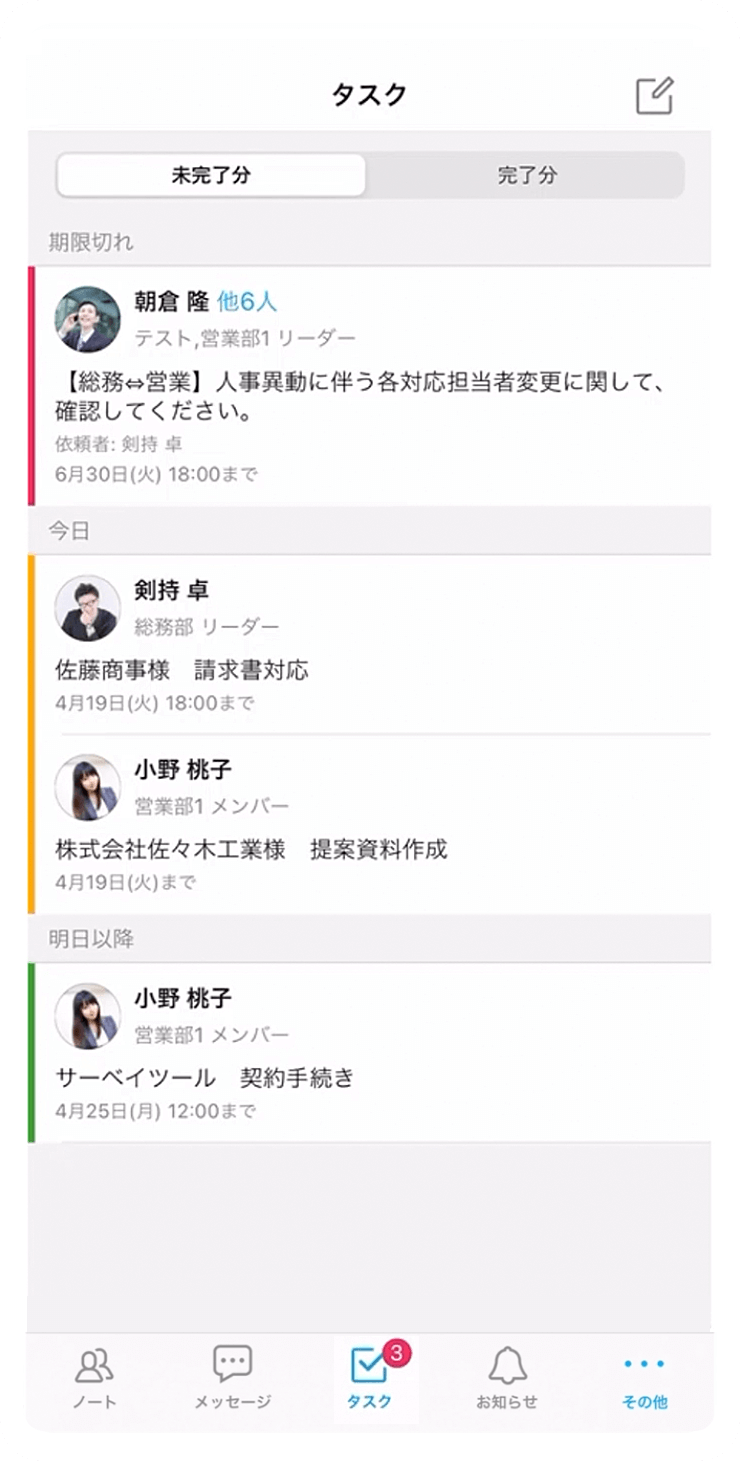

ストレスをモニタリングする

ストレスを感じたときに、一度冷静になってどのくらいのストレスか5段階で記録したり、身体の反応を振り返ったりして、モニタリングをしてみましょう。

自分にとってのストレスの度合いがわかれば、対処すべきストレッサーの優先順位がわかります。ストレスを感じたときの辛い反応を認識することによって、対策や気晴らしの大切さを改めて理解でき、コーピングスキルを向上することが可能です。

ストレスを解消できたか分析する

モニタリングに関わって、気晴らしや対策を行った後に、ストレスがどうなったかを自分自身で分析しましょう。

気分が明るくなったり、辛いことを忘れられたりしたら、効果的な方法なので、ストレスを感じたときに行うのがおすすめです。あまり効果を感じられなかったら、他の方法を試して、自分にとって効果的な気晴らしを探しましょう。

講座や研修を行う

従業員に対して、ストレスコーピングの方法をレクチャーするためには、講座や研修を定期的に行うのがおすすめです。

新入社員や若手社員向けのセミナーはもちろん、管理者向けに自分自身のメンタルケアやマネジメント方法を講座でレクチャーするのも良いでしょう。自社で実施できない場合には、メンタルケアやメンタルヘルスに関する講座や資格の費用を補助するのも良い取り組みです。

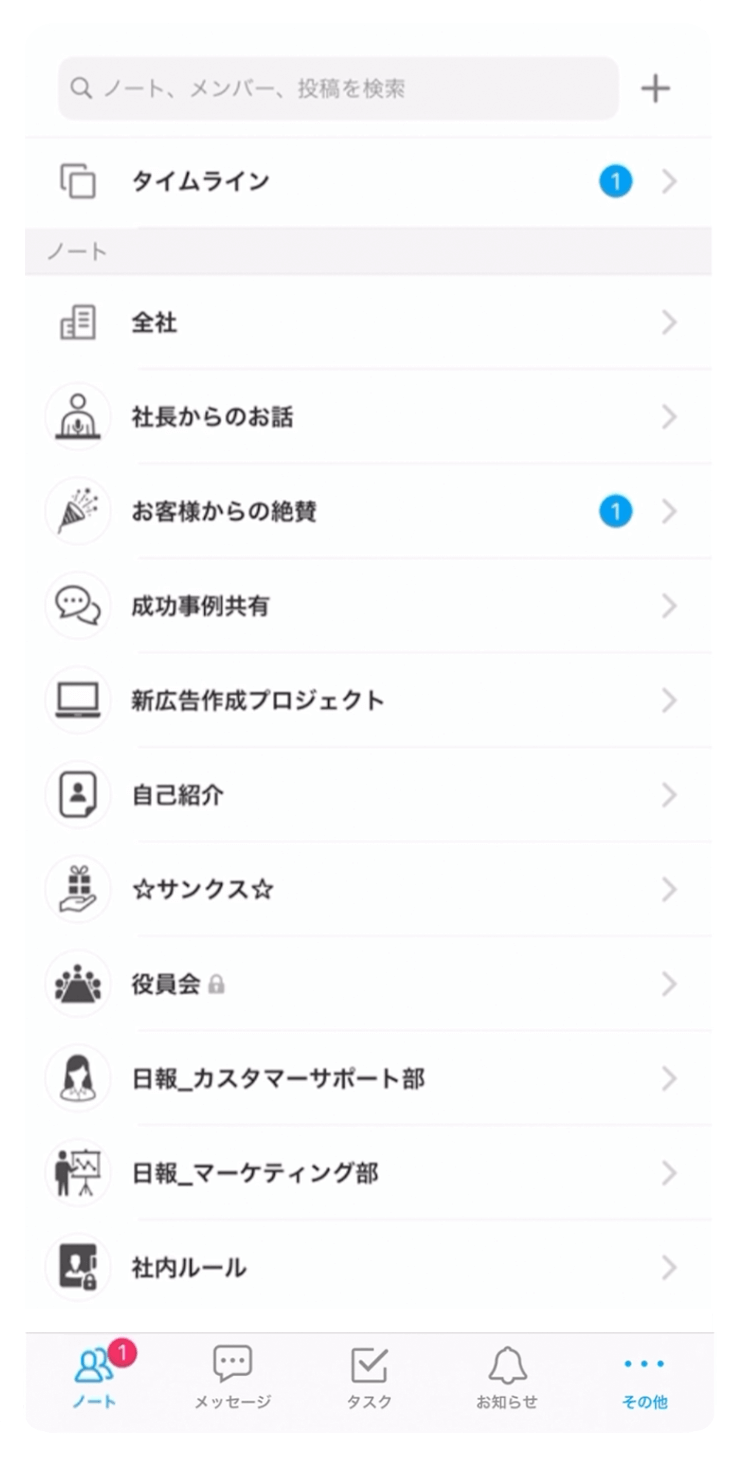

メンター制度やカウンセリング体制を整える

ストレスコーピングのひとつとして、他の人に悩みを聞いてもらうことも大切です。人によって人間関係は異なるので、誰でも気軽に相談できるようにメンター制度やカウンセリング体制を整えましょう。

ベテラン社員をメンターにしたり、カウンセリングサービスを活用したりすると、ストレッサーを改善しやすくなります。

まとめ

ストレスコーピング理論とは、ストレスに対して適切な方法で対処することを指します。問題焦点型コーピングや情動焦点型コーピングなどの種類があり、ストレッサーの解決に積極的に取り組んだり、ストレッサーから逃れたりすることによって、ストレスを軽減・解消することが可能です。

ストレスの原因を振り返り、自分に合った手法を活用して、ストレスコーピングを実践してみましょう。