リスクマネジメントとは? 特徴や効果的な手法を紹介

そこで、この記事では、リスクマネジメントの概要や必要性、特徴、具体的な手法まで詳しく解説します。リスクは思わぬところに潜んでいるので、しっかり対策を講じましょう。

リスクマネジメントとは

リスクマネジメントとは、中小企業庁が発表している「中小企業白書」によると、「リスクを組織的に管理(マネジメント)し、損失等の回避又は低減を図るプロセス」と定義されています。

決して新しい概念ではなく、従来も企業経営に影響を及ぼすリスクに対して、多くの企業がリスクマネジメントを行ってきました。

企業におけるリスクは様々です。代表的な例では、企業で管理している顧客情報や個人情報の流出、食品会社での異物混入、在籍している従業員による不正などがあります。社内の問題だけではなく、外注先の業務停止、パートナー企業の停滞など外部のリスクにも気を付けなければいけません。

リスクマネジメントを実施する際は、まずリスクを特定するところから始めます。大小関わらずリスクをリストアップし、リスクが起きる頻度や影響の大きさを分析しましょう。優先度の高いリスクから対策を講じ、リスクの予防や起きたときの対処を行います。実際にリスクが発生した場合は、対策後に結果を検証し、次のリスクに備えて改善を図りましょう。

ちなみに、似た概念であるクライシスマネジメントとリスクマネジメントは異なります。クライシスマネジメントは企業の危機に対するものであり、危機が起きていることが前提です。一方、リスクマネジメントは、企業に降りかかる可能性のあるリスクを予防することを目的としています。

では、これまでも行われてきたリスクマネジメントがなぜ今、改めて重要視されているのでしょうか。次の項目でリスクマネジメントが必要な理由を見ていきましょう。

リスクマネジメントが必要な理由

リスクマネジメントはこれまでも欠かせないものでしたが、昨今さらに重要度が増しています。その理由は、産業構造の変化やテクノロジーの発達です。便利なシステムやツールが続々と登場したり、アウトソーシングが当たり前になったりしたことで、企業が抱えるリスクは増えています。

例えば、情報管理ツールを社外で使用したことで機密情報が漏洩する、アウトソーシングを依頼していた企業が経営不振に陥るなど、様々なリスクを考えなくてはいけません。

また、働き方の多様化もリスクを高める要因になっています。リモートワークが普及したことによって、社外から会社のデータを使う場合もあり、適切に扱わなければ、情報漏洩や悪用の危険性があるでしょう。

リスクが顕在化し経営や業務に影響を与えてからでは、対策は遅れてしまいます。致命的なリスクであれば、企業イメージが悪くなり、取引先が減る、求職者が減るなど、影響は甚大です。最悪の場合には、業務停止や倒産などに至るケースもあり得ます。

そうならないためには、あらゆるリスクを予測し、未然に防ぐリスクマネジメントが必要です。とはいえ、中小企業白書による、2015年時点で「リスク管理を担当する専門部署がある」中小企業3.9%・大企業18.5%、「リスク管理は総務・企画部門等が兼務している」中小企業55.7%・大企業66.9%、担当部署がない中小企業40.4%・大企業14.6%となっており、リスクマネジメントに特化した部署は少ないことがわかっています。

今後、さらに社会が複雑化すれば、よりリスクは予想が難しく、影響が大きくなるでしょう。リスクによる影響を最小限に抑え、安定した経営ができるように、リスクマネジメントに力を入れることが求められています。

リスクの種類

中小企業白書2016の「4章 稼ぐ力を支えるリスクマネジメント」によると、リスクの種類は純粋リスクと投機的リスクに分けることができます。それぞれどのようなリスクかを理解し、適切なマネジメントを考えてみましょう。

純粋リスク

純粋リスクとは、損失のみを発生させるリスクです。リスクを伴うものの利益につながるものではなく、ある事象によって業務の停止や売上の減少などの損失を被るリスクのことを言います。

白書では、以下のようなリスクを例に挙げています。

- 海外での戦乱、テロ、自然災害など

- 環境破壊

- 日本国内での物流の混乱

- 製品事故

- 感染症

- 取引先の倒産

- 自社業務管理システムの不具合・故障

- 火災、爆発事故

- 情報セキュリティ上のリスク

- 自然災害

- 設備の故障

例えば、製造に必要な設備が故障してしまったら、納期に間に合わせることが難しく、その分売上や将来的な発注を失ってしまいます。リスクを予想することは比較的簡単で、設備の故障に対しては定期的なメンテナンスや修理で対応することが可能です。自社にある純粋リスクを想定し、リスクマネジメントによる対策や準備をしておく必要があります。

投機的リスク

投機的リスクとは、損失と利益どちらももたらす可能性があるリスクのことで、ビジネスリスクと呼ばれることもあります。新商品の開発は、顧客のニーズとマッチして利益が大きくなる可能性がある一方で、想定よりもニーズが少なく損失が生まれる場合もあるので、投機的リスクと言えるでしょう。

事業の多角化には成功と失敗のリスクがあるなど、ビジネスでチャンスを掴もうとする時には、投機的リスクが必ずあります。

この場合は、リスクを最小限に抑えるために、下準備に力を入れ、万が一リスクが生じた時にスピーディーに対処できる対策が必要です。リスクを恐れすぎずに、最悪の場合を想定したマネジメントが求められます。

リスクマネジメントの方法と特徴

リスクマネジメントの方法は、リスクコントロールとリスクファイナンシングの2つがあります。それぞれリスクの対処法が異なるので、状況に合わせた対応ができるように、特徴と違いを押さえておきましょう。

リスクコントロール

リスクコントロールとは、損失が発生する頻度と影響の大きさを削減するリスクマネジメントの方法です。さらに「回避」「損失防止」「損失削減」「分離・分散」の4つに分けることができます。

回避は、リスクを伴う活動や事業をストップし、想定されるリスクが起きないように振る舞う方法です。リスクを避けられるものの、生じる可能性のあったリターンも失う点には注意しなくてはいけません。

損失防止は損失が起きる可能性をあらかじめ予防する、損失削減は発生した損失の拡大を防ぎ損失希望を抑える方法です。

分離・分散は、リスクの要因が一点に集中しないように、分散させて管理します。リスクが細分化されることで、それぞれに対策を講じやすく、万が一損失が発生しても規模を小さくすることが可能です。

リスクファイナンシング

リスクファイナンシングは、リスクによる損失に対する金銭的な補填です。「移転」と「保有」という2つの手段に分けられ、補填をする主体が異なります。

「移転」は、保険や契約などによって、第三者から損失の補填を受ける方法です。一方、「保有」はリスクによる損失に対して、自社の資金で負担します。

リスクコントロールとリスクファイナンシングのどちらが最適ということではなく、両方を組み合わせることが重要です。リスクコントロールによって損失の予防や規模の抑止を図りつつ、損失が発生したときにすばやくリスクファイナンシングをするという流れが効果的でしょう。

リスクマネジメントの効果的な手法

リスクマネジメントの効果的な手法は、以下の4つです。

- 情報セキュリティを徹底する

- 労働安全衛生に関する教育を行う

- 災害対応を計画する

- 事業継続計画を更新する

情報保護や災害対策などに力を入れながら、従業員への教育や周知も必要になります。自社で不足している部分から実行に移し、リスクマネジメントを本格的に始めましょう。

情報セキュリティを徹底する

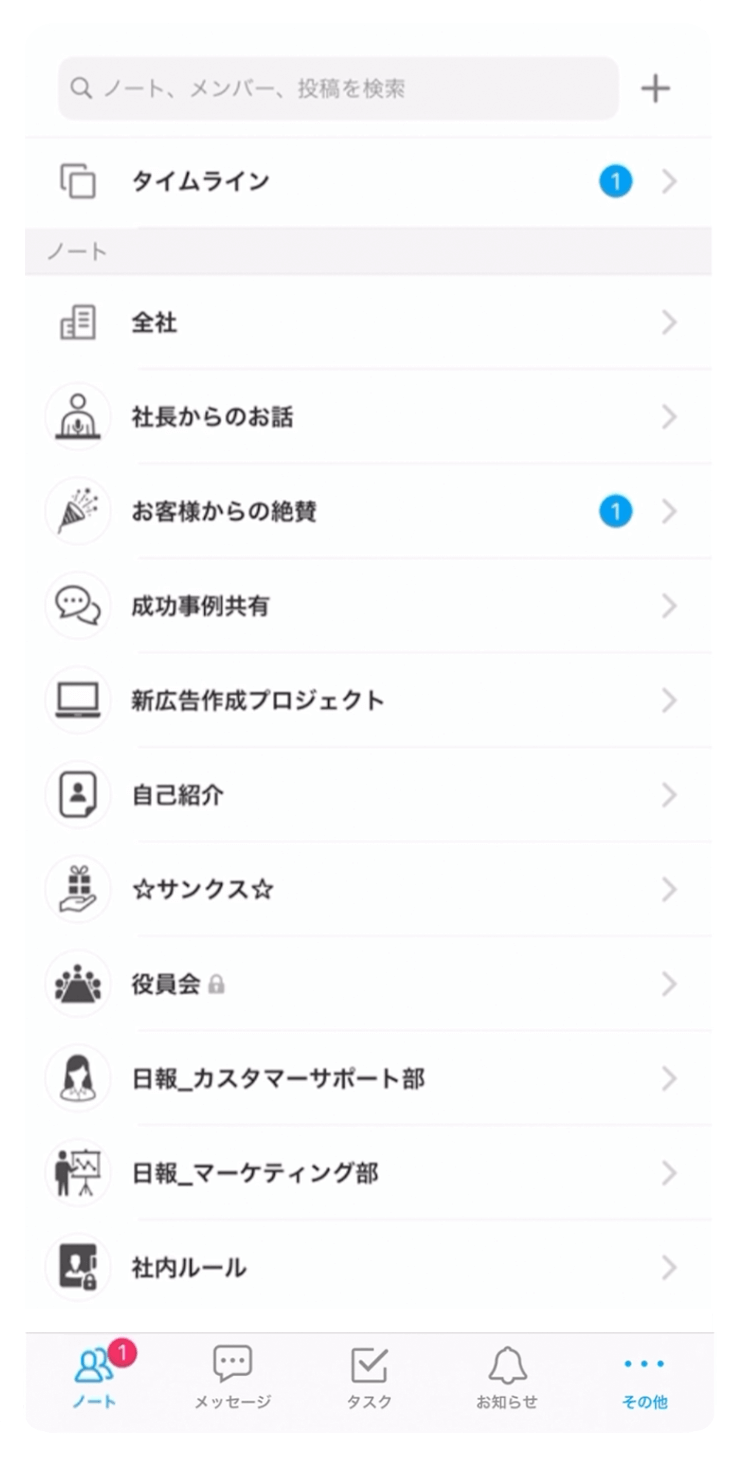

クラウドサービスの普及やリモートワークの増加などによって、情報の取り扱いにはこれまで以上に注意を払わなければいけません。会社の情報機器に対しては、ハッキングやウイルスなどの攻撃を受けないように、セキュリティの強化が必要です。セキュリティポリシーを定め、情報保護のルールや重要性を周知しましょう。

セキュリティポリシーの内容や浸透が不十分だと、不注意で情報が漏洩したり、意識の低さがリスクにつながったりする可能性があります。ミーティングや研修などの機会を設け、情報セキュリティの重要性やルールをしっかり浸透させましょう。

また、現在在籍している社員だけではなく、異動や退職した社員への対応も必要です。会社を離れていてもアカウントが残っているとアクセスできるため、情報が漏れる要因になることがあります。不要なアカウントや権限は速やかに削除し、関係者以外はアクセスできないようにしましょう。

労働安全衛生に関する教育を行う

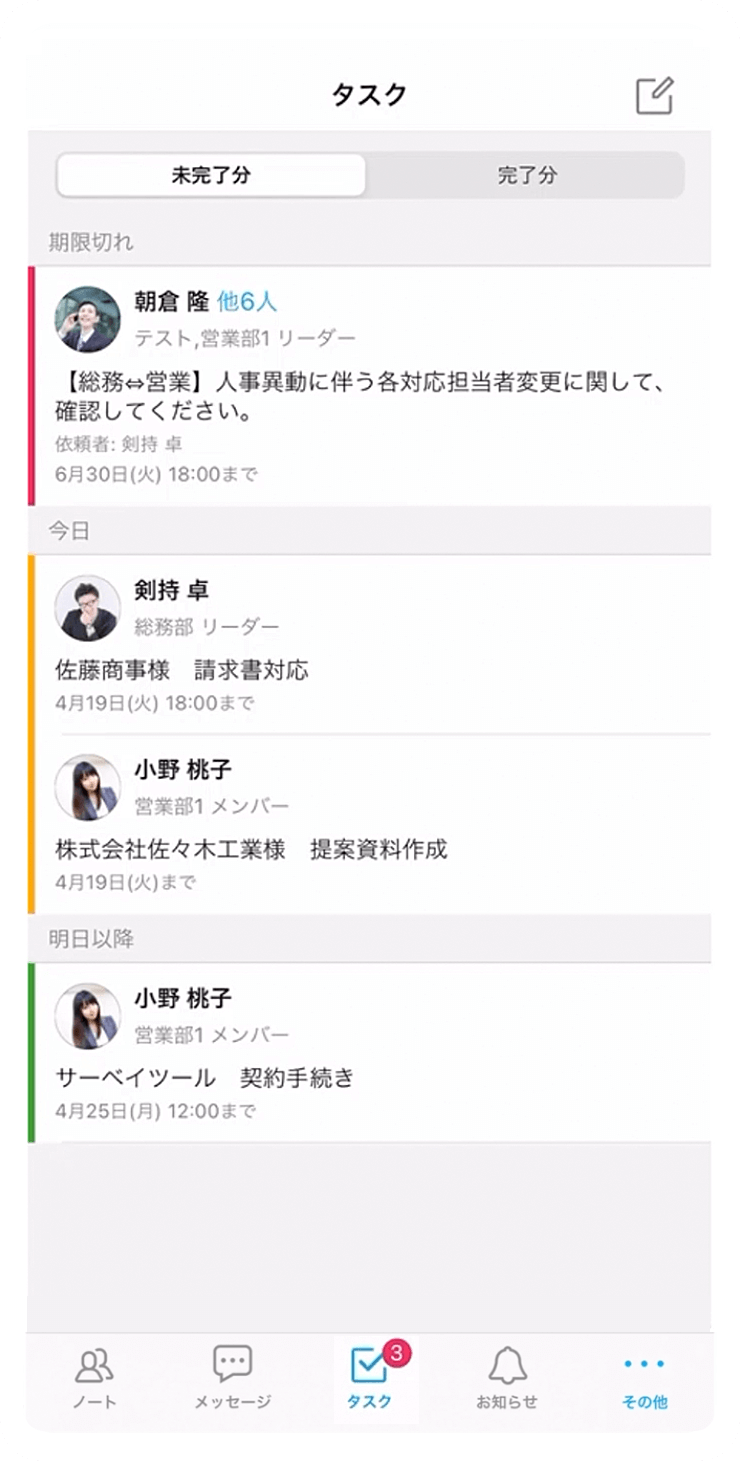

リスクマネジメントの一貫として、労働安全衛生に関する教育を実施しましょう。起こる可能性のあるリスクをあらかじめ把握しておくことによって、いざ発生したときにスムーズに対応できるようになります。

セミナーや研修を実施するほか、労働安全衛生に関する取り組みを表彰したり、ポスターを掲示したりするなど、常に意識できる環境・制度づくりも効果的です。

災害対応を計画する

地震や台風、豪雨などの自然災害は、どの企業にも降りかかる可能性があります。従業員の命を守ることは企業を存続するために非常に重要なことです。

自然災害はいつ起きるかわからないため、事前に対策を講じておく必要があります。災害時の連絡手段や対策マニュアルなどを共有し、定期的に避難訓練や防災訓練を行い、いざという時に動けるようにしましょう。

事業継続計画(BCP)を更新する

事業継続計画は、BCP(Business Continuity Plan)と呼ばれることもあります。予期せぬリスクの防止や対応に備えた計画であり、入念に検討することによって、緊急時にすばやく対応でき、損失や被害を最小限に抑えることが可能です。

計画には、自社のことだけではなく、従業員の家族や取引先、地域社会に対する対応も盛り込む必要があります。広い視野で準備をすることで、リスクに見舞われても再び事業を続けられる可能性が高くなるでしょう。

まとめ

リスクマネジメントは、複雑化した現代のビジネス環境では欠かせない取り組みです。社内はもちろん、社外や地球環境など様々なところにリスクが潜んでいるため、リスクによるダメージを最小限に抑えるためにリスクを未然に防ぐ必要があります。

リスクマネジメントの具体的な方法としては、情報セキュリティの徹底や災害対応の計画などが効果的です。リスクは既に潜んでいる可能性があり、いつ影響を及ぼすか予想しにくいため、早急にリスクマネジメントに取り組むことをおすすめします。