組織開発とは? 人材開発との違いやフレームワークを解説

組織に対して問題を感じている場合には、問題の原因を明らかにして改善に取り組むほか、場合によっては組織を変える必要もあります。組織の変革に関する概念のひとつが「組織開発」であり、従来から使われている「人材開発」とは異なる概念です。

この記事では、組織開発について、定義や必要とされている背景、実現に向けたステップ、フレームワーク、事例を詳しく解説します。

組織開発とは?

組織開発とは、企業やチームなどの組織において、当事者自らが組織を改善することを指します。コンサルティングのような外部に任せるのではなく、経営者や管理職、従業員などが改善のために動き、組織の体制やプロセスを変えることが組織開発です。

組織開発は、1950年代にアメリカで生まれ、ヨーロッパを中心に発展しました。欧米では、OD(Organaization Development)と呼ばれています。DEC(デジタル・イクイップメント)社の創業者、ケン・オルセン氏が組織開発のパイオニア、エドガー・H・シャイン氏に経営の助言を求めたのが始まりです。

シャイン氏は、トップダウンの傾向があった組織に対して、現場の技術者の声を取り入れるよう組織開発の助言を行い、DEC社は事業を成功させました。

また、心理学者、クルト・レヴィン氏の実験も組織開発の歴史において重要なポイントです。個人主義が強く、他の人に干渉しない傾向があったアメリカ人に対して、食生活の面からアプローチを行いました。あまり食べる習慣のないレバーや肝油を例に、参加者一人ひとりに食べるよう説得するグループ、参加者全員にレクチャーを行うグループ、参加者で話し合って食べるよう意識を変えるグループに分けたところ、3つ目のグループで食生活が変化したのです。このことから、個人に働きかけるより組織に働きかける重要性に気づき、組織開発の効用が見つかりました。

現在は、日本をはじめとして、アジアにも広がり、組織改善や人材育成など様々な課題を持った企業が取り組んでいる手法です。

組織開発が必要とされている背景

組織開発が必要とされている背景のひとつには、終身雇用制度や年功序列の崩壊があります。これまでは新卒で入社した企業で定年まで勤めるのが一般的でしたが、現在では転職や独立など様々な働き方が選択肢として出てきました。終身雇用の場合、人材の働くことに対する価値観は、企業とズレが生じにくかったため、もしズレが出たときにはその人材に対する人材開発アプローチで改善を目指すことができたのです。

現在は、働き方の選択肢が増えただけではなく、人材それぞれの価値観も多様化しており、個人へのアプローチは難しくなっています。個人だけに着目してしまうと、優秀な人材が流出する、多様性を認めたコミュニケーションがとれないなど、様々な問題が現れる可能性が高いです。

そこで、多様な人材それぞれよりも、組織に目を向けた組織開発が注目されています。従業員同士の協力関係や価値観の異なる人材同士のコミュニケーションなどに気を配ることによって、チームワークが高まり、組織への帰属意識の向上を期待できます。

組織開発と人材開発の違い

組織開発が注目される以前は、人材開発が用いられていました。人材開発は、従業員など人にフォーカスした手法で、社内研修やセミナー、実習、OJTなどを通して、パフォーマンスを向上することを目的としています。

一方、組織開発は、人と人との関係性、グループなどがアプローチの対象です。個々人の知識や技術の向上ももちろん大切ですが、組織に目を向けることによって、人材の協力関係や共通認識を生み出し、組織全体に良い影響をもたらすことができます。

また、両者は、アプローチの仕方にも違いがあります。人材開発は課題の原因を個人に求めるため、知識やスキルが不足している場合には、従業員の教育や訓練で改善を図るのが特徴です。組織開発については、個人ではなくグループやグループ間の関係から課題・原因を究明します。個人への指導ではなく、グループでのミーティングや複数のグループを対象にしたワークショップなどで組織に働きかけるという点が大きな違いです。

例えば、Aさんの育成において、人材開発と組織開発の違いを考えてみましょう。人材開発の場合は、Aさん自身に課題がある、またはAさんを指導する上司に問題があると考えます。組織開発では、Aさんと上司、他の従業員との関係性に着目し、関係の改善を図るのがポイントです。役割や課題を擦り合わせたり、協力関係を築いたりすることによって、Aさんの成長を目指します。

ここで注意したいのは、組織開発と人材開発はシーンによって使い分けられることです。新しい概念である組織開発が正しいということではなく、人材開発が効果を発揮する場面もあります。ある課題に対して、どちらが解決に効果的かを考え、上手に使い分けることが重要です。

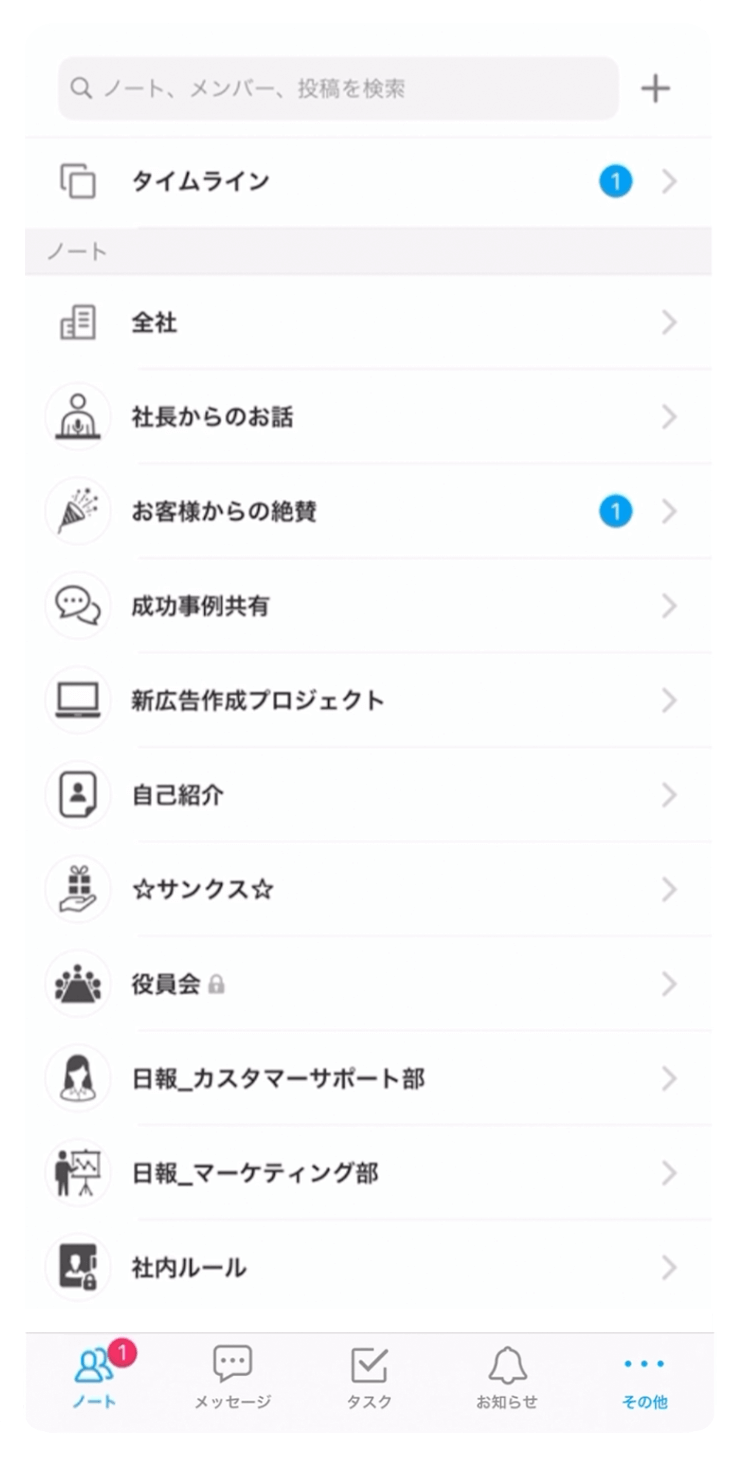

組織開発を実現する6つのステップ

組織開発を実現するためには、6つのステップで進める必要があります。

- 【ステップ1】目標を設定する

- 【ステップ2】現状を把握する

- 【ステップ3】課題を設定する

- 【ステップ4】試験的に組織開発を実施する

- 【ステップ5】結果を分析し、フィードバックを行う

- 【ステップ6】成功事例を全社で実践する

各ステップのポイントを押さえて、丁寧に組織開発を行っていきましょう。

【ステップ1】目標を設定する

組織開発を行うことが目的にならないように、組織をどのように改善したいのか目標を設定しましょう。目標の例としては、社内コミュニケーションの促進、風通しの良い文化の実現、エンゲージメントの向上などが考えられます。

曖昧な目標では、進捗や効果を測定しにくいので、誰が見てもわかりやすいように、数値や指標を盛り込んだ目標を設定しましょう。

【ステップ2】現状を把握する

目標を設定したら、課題を設定するために、自社の現状を把握しましょう。どこにどのような問題があるかを考えることはもちろん、従業員への聞き取りやアンケートなどで根拠のある情報を集めることが大切です。

組織開発で対象とするのはグループなので、従業員同士の関係性やコミュニケーションに着目して、現状の把握に取り組みましょう。

【ステップ3】課題を設定する

次に、組織開発で改善に取り組むべき課題を設定します。人材開発の場合は個人の知識やスキルなど課題が見えやすい場合が多いですが、組織開発の場合は関係性やグループに注目するため、課題・原因が複雑なことがあるので注意が必要です。

【ステップ4】試験的に組織開発を実施する

組織を変革する際に、いきなり大々的に実施すると、かえって組織が混乱したり、失敗に終わったりするリスクがあります。成功事例をつくるために、一つのグループを対象にミーティングやワークショップを行うなど、試験的な組織開発から行いましょう。

【ステップ5】結果を分析し、フィードバックを行う

試験的なアプローチに対して、結果の分析・フィードバックを行います。良い結果が出ている部分は生かし、効果が現れていない部分は改善し、適切な組織開発のアプローチへと見直していきましょう。

【ステップ6】成功事例を全社で実践する

試験的実施の改善が進んだら、成功事例として全社で実践するステップです。この時、取り組みを全社で共有したり、マニュアルを用意したりしておくと、スムーズに実践できます。

成功事例がゴールではないので、全社で実施した後も、効果の計測やフィードバックは絶えず行いましょう。

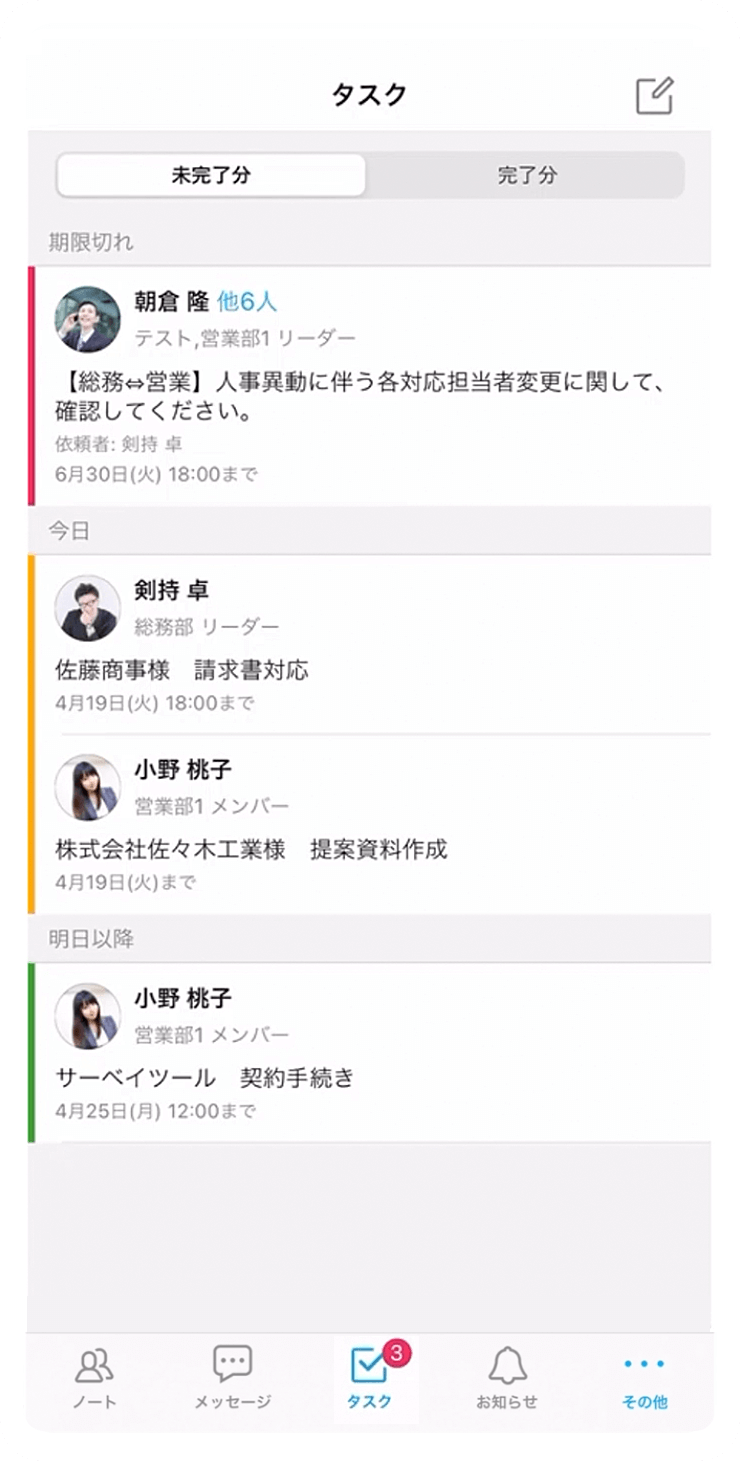

組織開発に役立つフレームワーク

組織開発を行う上で、フレームワークを活用すると、思考の整理やプロセスの把握などがしやすくなります。ここでは、組織開発に役立つ5つのフレームワークを見ていきましょう。

- フューチャーサーチ

- ワールドカフェ

- アプリシエイティブ・インクワイアリー

- ミッション・ビジョン・バリュー

- OKR

フューチャーサーチ

フューチャーサーチとは、過去、現在、未来を意識しながらアウトプットを行うフレームワークです。時系列を意識することによって、将来的なビジョンを実現するためのプランを立てることができます。

ビジョンを見据えたプランを計画するために、3日間でミーティングのスケジュールを組む、参加者全員で意思決定するなどが特徴です。

ワールドカフェ

ワールドカフェとは、カフェのようなリラックスした雰囲気で、気軽にミーティングを行うためのフレームワークです。ミーティング中にテーブル移動が可能で、自由に対話することができます。

緊張感を和らげながら、自由に話すことによって、柔軟な意見やアイデアを引き出しやすいのがメリットです。

アプリシエイティブ・インクワイアリー

アプリシエイティブ・インクワイアリーでは、探求や質問によって個人や組織の価値を明らかにしていきます。

ポジティブアプローチとも言われ、質問を通して、自分自身のポテンシャルや強みに気づいたり、視野を広げたりすることが可能です。

ミッション・ビジョン・バリュー

ミッション・ビジョン・バリューとは、企業理念を3つの要素で定義するフレームワークです。

ミッション(存在意義)、ビジョン(目指す姿)、バリュー(価値観・行動指針)という要素で整理することによって、明確な企業理念を定め、従業員の帰属意識向上や意思決定のスピードアップなどを実現しやすくなります。

OKR

OKR(Objectives and Key Results)とは、企業、チーム、従業員の目標をリンクさせて管理する手法です。

企業と従業員の目線を統一したり、取り組むべき課題を明確にしたりするなどの効果を期待できます。設定する目標は、実現できる目標のひとつ上にするのが成功のポイントです。

ビジネスシーンにおける組織開発の事例

組織開発は日本の企業でも取り組まれており、成功事例は自社での実践の参考になります。主な事例は、以下の3社です。

- 株式会社Goodpatch

- 株式会社ニトリホールディングス

- スターバックスコーヒージャパン株式会社

事例ごとに問題や取り組みが異なるので、自社で参考になる部分を上手く活用してみましょう。

株式会社Goodpatch

株式会社Goodpatchでは、企業の成長に伴う従業員の大幅増加をきっかけに、育成指針の統一や人材との価値共有が上手くいかなくなったことを受けて、組織開発を行いました。

経営や課題解決方法への不満が強くなり、管理職や従業員の離職・退職が続きます。そこで、ビジネスで必要な知識やスキルを共有するナレッジシェアリングに取り組み、組織の協力関係の構築を目指しました。経営状況の開示やOKRの導入などを行い、エンゲージメント向上などを実現しています。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングスでは、個人と組織の成長をつなげる施策を行っています。エンプロイジャーニー調査やeラーニングの結果分析などによって、個人の興味やビジョンを把握しているのが特徴です。

調査を参考に配置転換を行うなど、組織開発はもちろん、人材開発にも取り組んでいます。マネージャーが従業員を育成する仕組みをつくるというマネージャーを巻き込んだ育成指針も特徴的です。

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスコーヒー ジャパン株式会社では、企業文化を軸にした組織開発を実施しています。アメリカ本社による「Misson&Value」を独自に改定し、「人間らしさを大切にした成長」と転換し、従業員に宣言しました。

「価値観ワーク」をすべての従業員を対象に行っており、価値観の交流を図っています。人材の成長を軸にしたマネジメントによって、組織開発を実践しているのが特徴です。

まとめ

組織開発とは、個人に目を向ける人材開発と異なり、従業員の関係性やグループに注目し、当事者自身で組織を改善する手法です。

価値観や働き方が多様化している現代では、組織を対象に、帰属意識やパフォーマンスの向上を目指す人材開発が求められています。

組織開発実践のステップやフレームワーク、企業事例を参考にして、自社で組織開発に取り組んでみましょう。