社内モチベーションをあげるための インナーブランディングとは?

この記事では、インナーブランディングの目的、メリット・デメリットを解説します。実施方法や具体的な取り組み、事例までご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

インナーブランディングの目的

インナーブランディングの目的は、主に2つあります。

- 従業員の企業理解を促す

- 企業の価値を高める

従業員の企業理解を促す

インナーブランディングは、従業員や関係者など社内に向けた取り組みです。第一の目的は、社内に対して企業理解を促すことで、企業について理解を深めた上で、同じ方向を向いて取り組むことを目指します。

企業の価値を顧客や取引先、業界などに示すためには、従業員が価値を感じていなくてはいけません。商品やサービスなどに価値を表現することによって、インナーブランディングの効果が発揮されていきます。

企業の価値を高める

社内へのアプローチを通して、企業としての価値を高めるのもインナーブランディングの目的です。例えば、おもてなしを企業の価値とするならば、目標や理念を理解した従業員が顧客に還元することによって、おもてなしの心がある企業、接客が良く気持ちの良い企業といった価値が生まれます。

顧客にアプローチするエクスターナルブランディングとは対象が異なるものの、社内へのインナーブランディングをきっかけに、顧客の評価や印象を変えることもできるのです。

インナーブランディングのメリット

インナーブランディングには、多くのメリットがあります。

- 従業員のエンゲージメント向上

- 従業員のモチベーションアップ

- 従業員の定着率上昇と採用の活発化

- 企業の評判が良くなる

従業員のエンゲージメント向上

インナーブランディングによって、企業への理解が深まることによって、従業員のエンゲージメント向上を期待できます。

経営目標や理念などに共感することで、自社への愛着が生まれるのがメリットです。愛着が芽生えることによって、自社で働き続けたいと思ったり、日々の仕事にやりがいを感じたりするなど、様々な相乗効果を期待できます。

従業員のモチベーションアップ

インナーブランディングで企業理念や方針に一貫性が生まれると、実現に向けてモチベーションが上がりやすくなります。

従業員は目標や理念を達成するために不可欠な人材であり、それを一人ひとりが理解することによって、日々の仕事に熱意ややりがいを感じられるのです。新たな発想が生まれたり、業務を積極的に改善したりするなど、前向きな取り組みが増えるでしょう。

従業員の定着率上昇と採用の活発化

インナーブランディングで企業に愛着を感じる人材が増えると、離職する人材を減らす効果を期待できます。長く働き続けたい、会社に貢献し続けたいという人材が増えるほどに、離職率は低下し、定着率は上昇するでしょう。

定着率の上昇は、人材採用にも良い影響を与えます。長く働き続ける人が多くいる会社は、求職者にとって魅力的に映るはずです。採用が活発になり、会社の人材不足を解決できる可能性を秘めています。

企業の評判が良くなる

企業理念や経営方針を体現する従業員が増えると、顧客を通して企業の魅力が広く伝わっていきます。

評判が良くなれば、社内の人材にとっては、世に評価される会社で働いている喜びを感じられ、定着率やモチベーションなどの向上を期待できるでしょう。

社外への影響も大きく、商品・サービスの売上が上がったり、取引先から信頼されたりするなど、企業を成長させることができます。

インナーブランディングのデメリット

メリットがある一方で、デメリットもある点には注意が必要です。主なデメリットを理解して、効果的にインナーブランディングを実施しましょう。

- コストがかかる

- 継続的な取り組みが必要

- 多様性が失われるリスクがある

- 不十分な取り組みは逆効果になる

コストがかかる

インナーブランディングを実施するためには、コストが発生します。後述で具体的な施策を紹介しますが、社内報を作成したり、社内イベントを開いたりするためには、金銭的・人的コストがかかる点に注意が必要です。

社内に活用できるノウハウやリソースがない場合は、外部に依頼する必要も出てきます。自社で実施するよりも費用がかかるので、コストをしっかり検討しなくてはいけません。

継続的な取り組みが必要

インナーブランディングは、実施してすぐに効果が出る取り組みではありません。従業員に一度説明するだけで行動を変えるのは難しく、長期的な視点で浸透に取り組む必要があります。

多様性が失われるリスクがある

インナーブランディングが成功した場合、企業理念や目標を共有し、同じ方向に進むことができます。一方で、ビジョンを共有することによって、多様性が失われるリスクもあります。異なる視点を持った人材が少なくなれば、柔軟な活動は難しくなるでしょう。

また、多様な考えを持った人材が排除されるおそれもあります。組織が多様性を許さなければ、さらに変化に乏しい組織になるので注意が必要です。

不十分な取り組みは逆効果になる

インナーブランディングのメリットは、緻密に計画を立て継続的に取り組むことで、やっと得られるものです。

経営理念やビジョンが不明瞭だったり、現代と合わない目標だったり、そもそも商品・サービスに魅力がなかったりすると、かえって逆効果になります。共感を得られず、インナーブランディングを推し進めたことに対する不満が出ることもあるでしょう。

実施する前の準備や、企業が置かれている状況や現在の価値などをしっかり見極めた上で、着実に取り組む必要があります。

インナーブランディングの実施方法

インナーブランディングを実施するためには、手順を押さえることのほかに、施策を決めることも必要です。ここでは、実施の手順、ポイント、施策例、企業事例をご紹介します。

実施の手順

インナーブランディングは、ただ理念や目標などを従業員に伝えるだけでは効果を期待できません。ステップをクリアしながら準備を行い、実施することが大切です。

インナーブランディングは、以下の手順で行われます。

- 現状や課題の把握

- 目的・目標の設定

- 目的・目標を達成するための施策の検討・決定

- 施策の実施

- 施策実施後の検証

- 再検討・実施を繰り返す

まず、企業の現状や課題を把握するところから始まります。何が足りないのか、どうなりたいのかを検討し、明確な目標を設定しましょう。

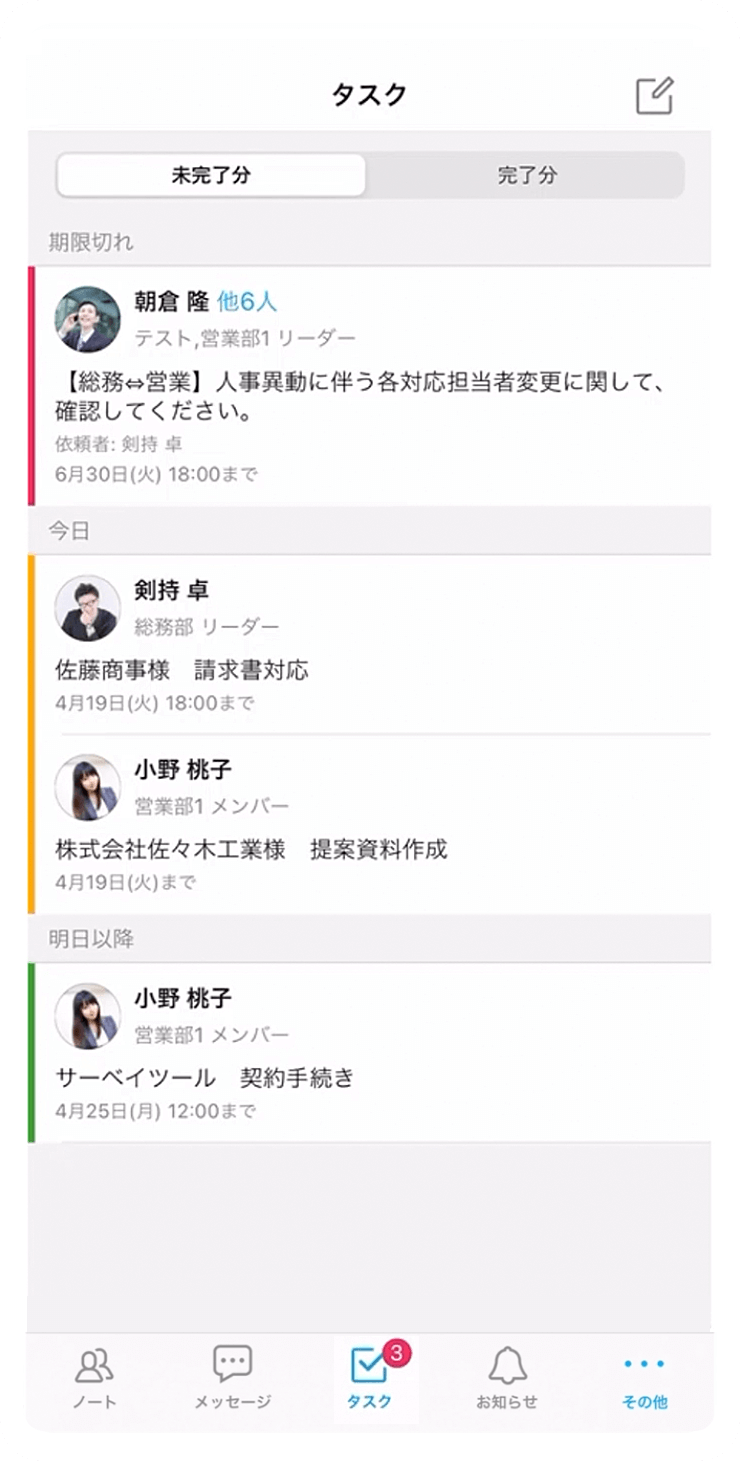

目標を達成するための施策を決定・実施した後は、効果測定と改善を繰り返し、インナーブランディングが社内に浸透するまで継続的に取り組む必要があります。

実施におけるポイント

インナーブランディングの実施において、従業員に強要したり、一方的なアプローチをしたりするのはNGです。興味や関心があるからこそ共感を得られるのであって、無理やり理解してもらおうとしても効果は期待できません。従業員が知りたくなる・参加したくなるような企画を立てて、理解を促す取り組みを行いましょう。

また、効果測定をしやすくするために、状況を数値化するのもポイントです。定期的にアンケートを実施したり、実施後の業績を分析したりして、数字で変化を把握しましょう。

具体的な施策

インナーブランディングの具体的な施策は、以下の通りです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 社内イベント

- ワークショップ

- 社内報

- クレド

- サンクスカード

- 動画やポスターの作成

社内イベント

社内イベントは、従業員に対して企業について理解してもらう機会として活用できます。従業員の表彰、周年行事、サークル活動、社会貢献活動などが主な例です。イベントをきっかけに、従業員のコミュニケーションを活性化する効果も期待できます。

ワークショップ

ワークショップを開催することによって、従業員同士で意見を交換しながら、企業に対する理解を深められます。体験・交流が難しい場合は、研修・セミナー形式でレクチャーを行うのも方法のひとつです。

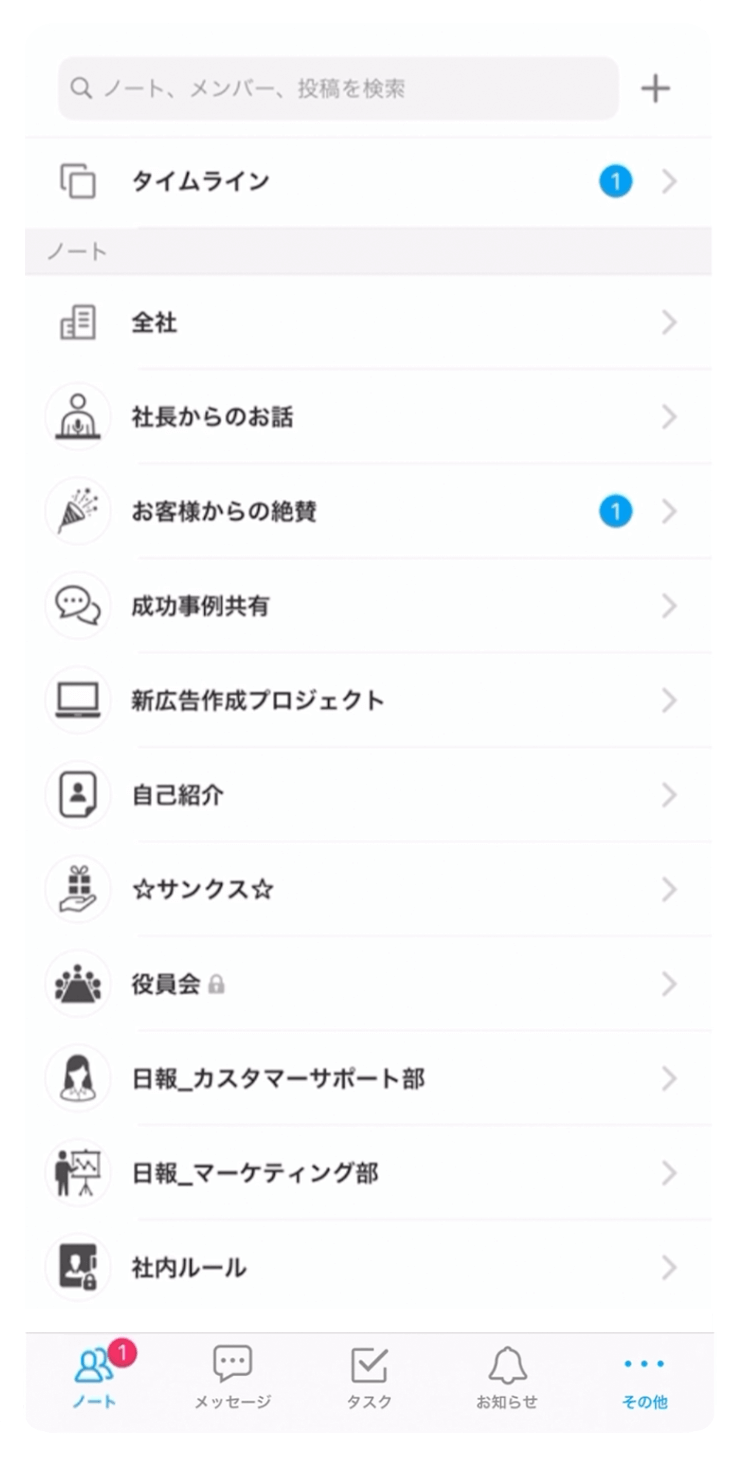

社内報

社内報を発行することによって、企業に関するトピックを広く発信できます。最新情報だけではなく、経営者のメッセージや社員紹介、ユーザーの声など様々な情報を盛り込むと、より自社への理解を深めやすくなり、身近に感じられるでしょう。

社内報の代わりに、社内のポータルサイトやSNSを運営する企業も増えています。スマホやパソコンで気軽に確認できるので、現代に合った方法と言えるかもしれません。

クレド

クレドとは、ラテン語で「信条」「約束」などを意味する言葉です。ビジネスにおいては、企業理念やビジョンを記載したものを指し、カードやハンドブックなどを用いて従業員に意識させることができます。

動画やポスターの作成

文字だけでは上手く伝わらないこともありますが、動画やポスターによって視覚的に訴えるのも効果的です。インナーブランディングにはもちろん、社外や顧客へのアピール、採用の促進などにも活用できます。

実践事例

インナーブランディングを実施する上で、既に成功している企業からヒントを得ることが大切です。ここでは、5社の事例をご紹介します。

- サイバーエージェント

- スターバックスコーヒー

- 日本航空株式会社

- 株式会社オリエンタルランド

- 三井化学株式会社

サイバーエージェント

サイバーエージェントでは、「若手の台頭を喜ぶ組織で、年功序列は禁止」「挑戦した敗者にはセカンドチャンスを」をミッションに含め、21世紀を代表する会社を目指しています。

役員と従業員が協力する「あした会議」、女性の声をトップに届ける組織「CAramel」などの施策を通して、自分事として提案したり、社内にメッセージを発信したりすることを促進しているのが特徴です。

スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒーが行うインナーブランディングは、従業員の満足度を軸にしています。様々な仕事に携わることができて、多くの人と関われるようにシフトを工夫するなど、日々の仕事を新鮮な気持ちが働けるようにしているのが特徴です。

また、ディスプレイやトークなどは従業員の自主性を生かし、企業に貢献していることを実感できる仕組みになっています。

ANA

航空会社のANAでは、グループ行動指針を定め、「あんしん、あったか、あかるく元気!」を合言葉にビジョンを明確にしています。

行動指針に基づいた接客やサービスを行うことは、顧客の満足度はもちろん、社員自身が誇りを持って働くきっかけになっているそうです。

株式会社オリエンタルランド

ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドでは、スタッフをキャストと呼んでいます。

世の中にも広く知られた名称で、特別な呼び名が与えられることでスタッフは喜びを感じるとともに、ディズニーリゾートの一員として活躍したいと考えることができます。

キャストを大切にする姿勢は、サンクスデーで表現されているのも特徴です。役員や社員がキャストをおもてなしし、愛着を持ったり、企業理解を深めたりする機会になっています。

三井化学株式会社

三井化学株式会社は、「そざいの魅力ラボ」という活動を行っています。研究者と社会のつながりを生み出す取り組みで、縁の下で研究を行うスタッフのやりがいやモチベーションを引き出すことに成功しました。

研究者という欠かせない人材でありながら、社会への露出が少ないという課題に注目し、見事に解決したインナーブランディングの事例です。

組織活性化を実現していくために

組織を活性化する方法のひとつとして、インナーブランディングは非常に効果的です。社内に企業理念や目標を浸透させることによって、エンゲージメントやモチベーションのアップ、定着率上昇、良い評判が増えるなど、従業員と企業の両方にメリットがあります。

一方で、中途半端な取り組みではメリットは得られません。コストや時間がかかることを理解し、多様性を認めながら推進することが大切です。

実施の手順や具体的な施策、実践事例も参考にして、ぜひ自社でのインナーブランディングを検討してみましょう。