従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)と業績の関係とは?ESを高める方法も紹介

「ESとCSと業績との相関関係について知りたい」

「従業員満足度の高い企業の事例について知りたい」

「従業員満足度を上げるシステムを導入したい」

この記事はそんな方のための記事です。企業利益向上のために忘れてはならない「従業員満足度(ES)」と「顧客満足度(CS)」。この2つが業績に大きく影響を与えることは分かっていても、「効率的に高めるにはどうすればいいの?」と頭を抱える経営者・人事の方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)と業績の関係をはじめ、従業員満足度を高める方法、具体的な成功事例をご紹介します!

- ESとCSと業績との相関関係がわかる

- 従業員満足度を高める方法がわかる

- 従業員満足度が高まった企業の成功事例がわかる

あらかじめES・CS・業績の相関関係を押さえておけば、より効率的な業績アップが見込めるはず。ぜひ今回の記事を参考にして、従業員と顧客の満足度を高めるコツを掴みましょう!

従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)と業績の関係とは?

文字どおり社員の満足度を示す従業員満足度(ES)。そしてユーザーの満足度を示す顧客満足度(CS)。

従業員満足度は「業務内容」「職場環境」「人間関係」などによって測られる指標です。一方の顧客満足度は、「期待水準(顧客がサービスに期待していた水準)」と「知覚水準(顧客のサービス利用時に得られた水準)」のバランスで決まります。この2つは関係性がとても深く、「ES(従業員満足度)なくしてCS(顧客満足度)なし」ともいえます。

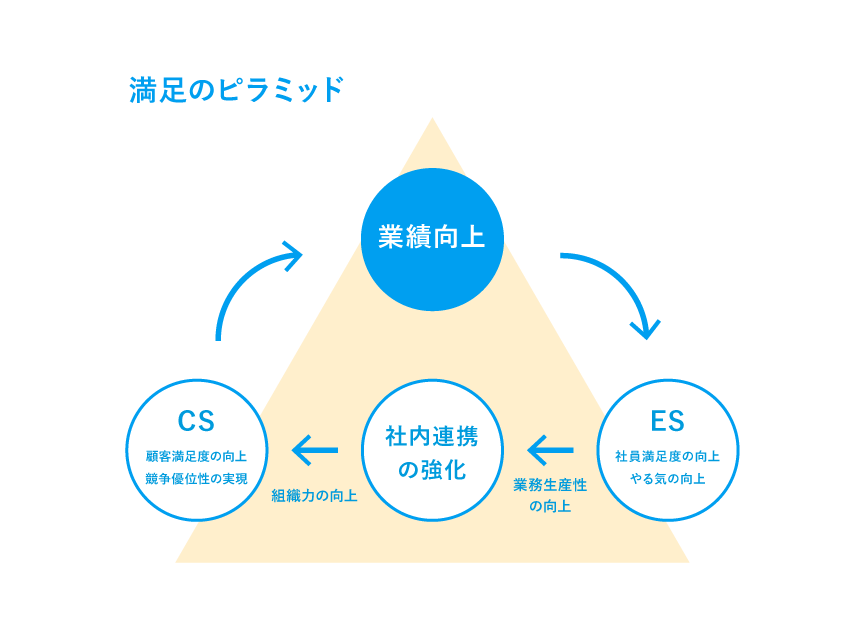

というのも、社員のモチベーションが高まると、業務の質が上がります。すると顧客へもより良いサービスを提供できるというわけです。この仕組みを簡単に示したものに総合シンクタンクの三菱総合研究所が提唱していた「満足のピラミッド」があります。以下の図をご覧ください。

業務向上(S/P)を支える要素として「顧客満足(CS)」「社員満足(ES)」「組織間満足(社内CS)」の3つがあります。またこの3つの「S」の実現によって業務が向上すると、さらにポジティブなフィードバックができます。このように好循環が作られていくと、企業の利益向上へとつながるのです。

裏を返せば、常に企業利益が向上し続けている会社は、3つのSがそれぞれ満たされているとも言えるでしょう。

ESとCS、どちらから取り組むべき?

企業の成長において欠かせない従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)。「どっちを優先すれば良いの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。結論から言えば、従業員満足度(ES)から取り組むべきといえるでしょう。企業利益において重要なのは、いうまでもなく顧客満足度。しかし、顧客満足度ばかりを優先して従業員満足度を軽視していると、長期的に企業利益が下がってしまうリスクがあるのです。

なぜならば、経営陣にとって、顧客より社員の方が「接点」が多いから。普段から接する社員の満足度が低ければ、当然社員のパフォーマンスも下がります。社員がネガティブな感情を抱えたまま働いていると、それが顧客にも伝わってしまう可能性が高いのです。

また、企業に利益をもたらす源泉は「社員」。ですのでまずは「社員は今の業務内容や待遇に満足しているか?」「チームや人間関係に問題を抱えていないか?」など社員の目線に立って考えることが大切ではないでしょうか。

従業員満足度(ES)を高める4つの方法

従業員満足度はどのように高めていけば良いのでしょうか? ここでは、その具体的な方法をご紹介します。

従業員満足度を考える上で参考にしたいのが「ハーズバーグの動機付け衛生理論」です。アメリカの臨床倫理学者ハーズバーグ(1923〜2000)が提唱したモチベーション理論で、「仕事の満足感を引き起こす要因」と「不満を引き起こす要因」が異なるというもの。前者が動機づけ要因、後者が衛生要因ともいわれています。

- 動機づけ要因→仕事への達成感や自己成長、責任範囲の拡大など

- 衛生要因→会社の方針、労働環境、給料、労働時間など

つまり、不満をいくら取り除いても満足感を高めることは難しく、その満足感を高めるには前者の「動機づけ要因」アプローチする必要があるということです。

これらを踏まえた上で、以下の方法を参考にしてみてください。

社内コミュニケーションの活性化

社員のモチベーションを高めるために欠かせないのが「社内コミュニケーションの活性化」です。コミュニケーション量が少なくどこか殺伐としている、若手社員が発言しにくい、といった社内の雰囲気に悩みを抱えている企業も多いはず。まずこれらを打開しないかぎり従業員満足度は高まらないでしょう。

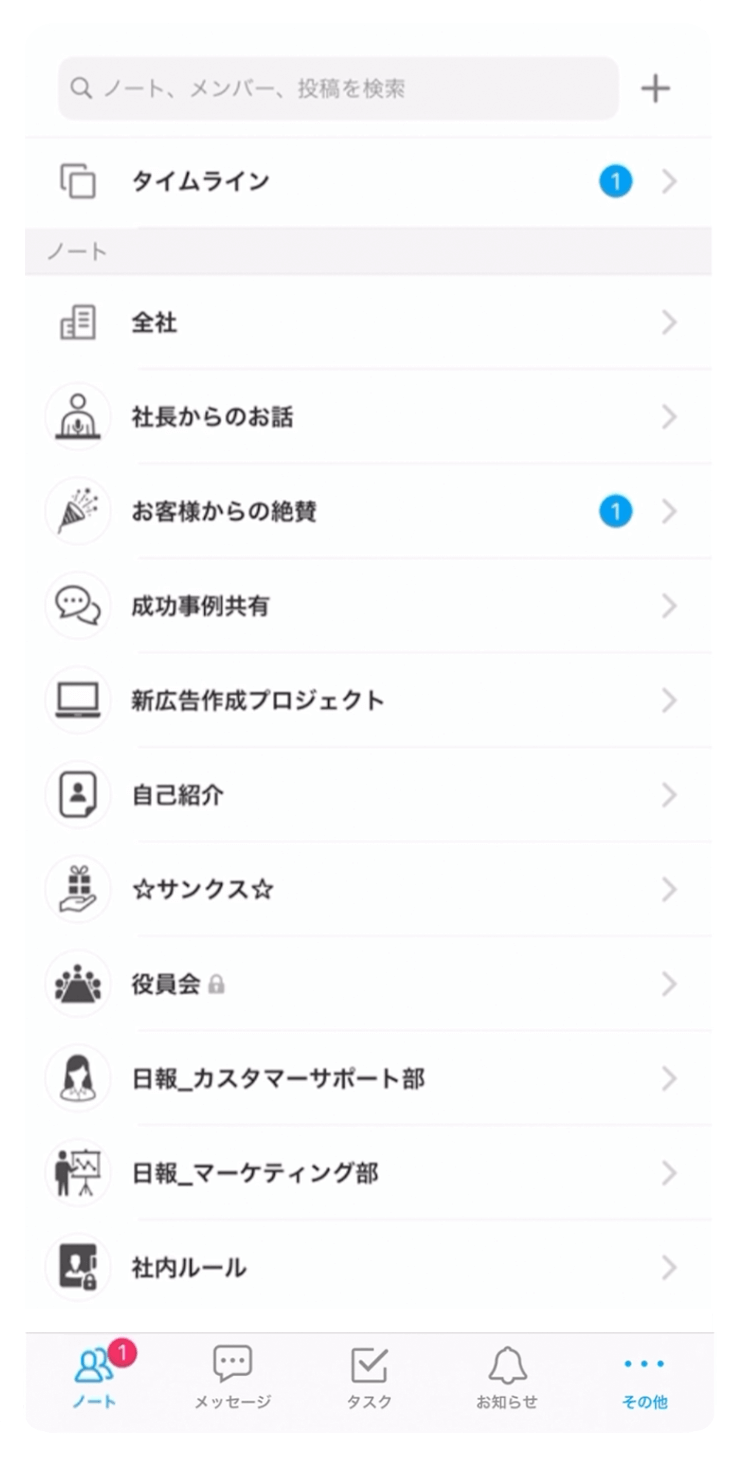

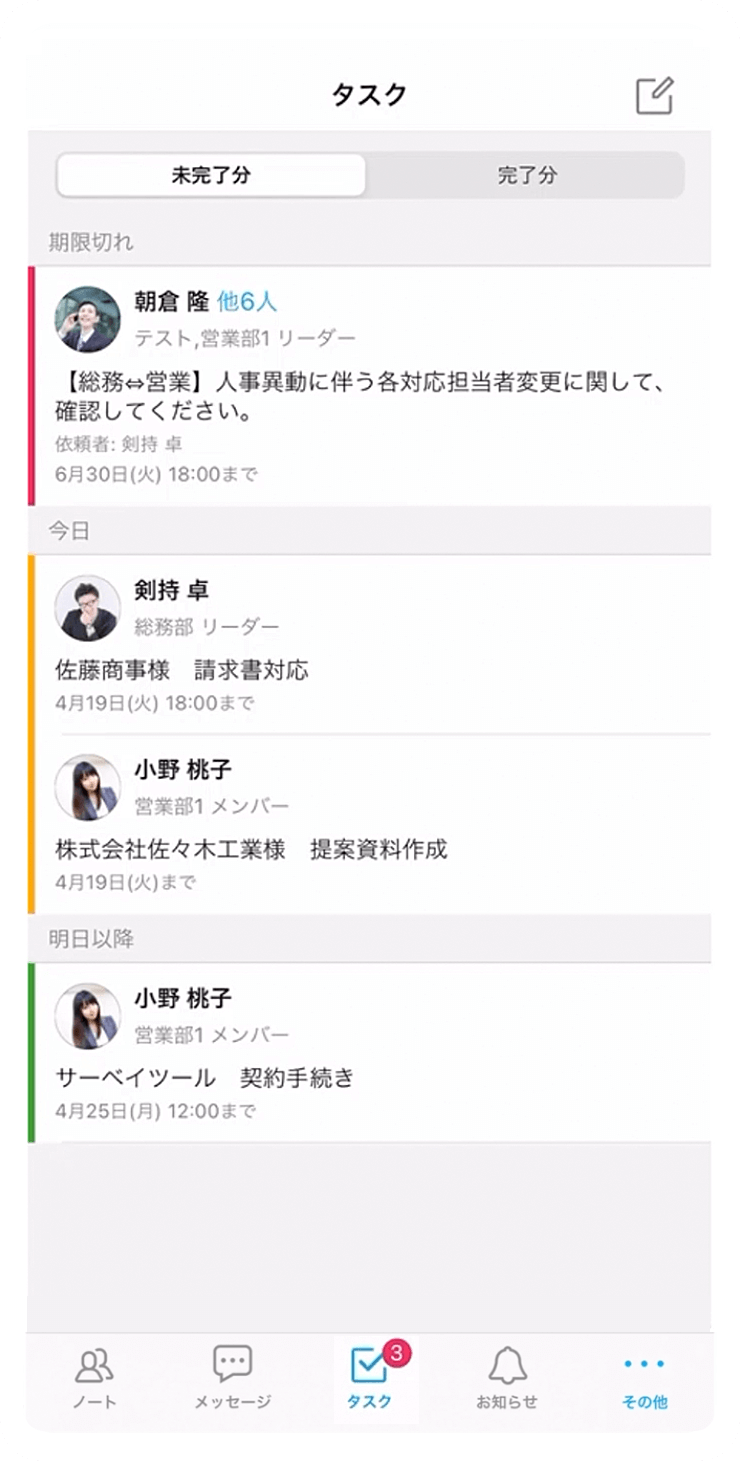

社内コミュニケーション活性化のために有効な手段のひとつが「社内SNS」。グループ機能やタスク管理機能、スタンプ機能など、社内のスムーズなコミュニケーションを助けてくれます。

また社内に決まった席を設けない「フリーアドレス制」もオススメ。自分の席が決まっていると、決まった人とばかり話してしまいます。そこで、あえて席を決めないことで、他チームや他部署の人と話すことができ、社内のコミュニケーションが円滑になるのです。

目標を「数値化」する

会社の目標・社員の目標を「数値化」させることも重要です。抽象的な目標だと「何をもって達成されたのか?」が不明瞭ですよね。一方、具体的に数値化しておけば、それを達成したときに正当な評価を受けやすくなります。その結果、社員の目標達成へのモチベーションが高まるのです。

社員の意見を積極的に採用する

社員の意見を積極的に取り入れることは、先ほど動機づけ要因としてあげた「社員の責任範囲の拡大」につながります。もちろん最終的な経営判断の実権を握っているのは経営幹部です。しかし、社員の声を軽視しては、従業員満足度の低下を招いてしまいます。

数ある意見の中で「これは良い!」と思うものは積極的に採用するのが良いでしょう。社員も「提案したからには頑張らなければ…!」という気持ちになり、仕事へのモチベーションが高まります。

福利厚生を充実させる

福利厚生の充実は、単純かつもっとも効果があるといえるでしょう。福利厚生は、社員にとって「目に見える利益」であり、それらが上がることはモチベーション向上にもつながります。

なかでも代表的なのが「住宅・家賃補助」「食堂・昼食補助」です。もらった給料の中でも、家賃や食費は大きな割合を占めます。そんな中で衣食住の補助を受けられるというのは、社員としても高い満足度を感じられるのです。

【事例紹介】従業員満足度向上事例

従業員満足度が上がった企業の事例についてご紹介します。弊社が提供する、コミュニケーションをベースに生産性向上や業務の効率化を実現するだけでなく、人・組織の課題解決をお手伝いするカルチャーマネジメントツール「Talknote」を導入して、従業員満足度アップに成功した事例です。

【事例1】メーキュー株式会社

メーキュー株式会社は、「おいしさ楽しくMAKE for YOU」のコンセプトのもと、愛知県を中心に学校給食や病院給食、社員食堂といった給食サービスをおこなっている会社です。

1960年に創業された同社では、長いあいだ紙やメールといったコミュニケーションツールが使われていたそう。良くも悪くも ”昔からの伝統” が染み付いていたため、若手メンバーが発言しにくかったり、全体のコミュニケーション量が少なくなったりしていたようです。

また同社では「2025年までに給食業界で日本一従業員満足度の高い会社になる」という目標を掲げていたため、コミュニケーションの質を高める必要がありました。そこでTalknoteの利用を開始。

従業員満足度の具体的な効果は以下のとおり。

- Talknote上で「褒め合う文化」が形成され、社員の承認欲求が満たされるようになった

- 承認文化が根付いたことで「もう一回チャレンジしよう」と思う社員が増えた

- 情報共有がスムーズになったことで、社員の生産性がアップした

社員の承認欲求が満たされたことで、生産性が高まり、組織全体のモチベーションも上がった事例です。Talknoteの、いいね! ボタンやオリジナルスタンプによって社内コミュニケーションが以前よりはるかに円滑になったそう。

【参照】 [活用事例] メーキュー株式会社

【事例2】株式会社ベネフィットライン

株式会社ベネフィットラインは、ホテルやオフィス、ブライダル会場、飲食店といった商業施設の設計・施工を手がける建設会社です。優れたデザイン力を武器に年間100件もの空間創りを行っています。

業績こそ順調に見える同社ですが、Talknote導入前は「他部署との連携がうまくいかず社員がストレスを抱えていた」「ナレッジ共有がうまくできていない」といった問題を抱えていたそう。社内コミュニケーションの「ズレ」によって従業員満足度が下がっていたのです。それらを改善するために、社内専用のコミュニケーションツールとしてTalknoteを導入。

従業員満足度向上の具体的な効果はこちら。

- 会社全体の動きが「見える化」されたことで、「他部署の状況が見えにくい」というモヤモヤが改善された

- 困った時にいつでもSOSが出せる環境が整ったことで、社員に安心感を与えられた

- いいね!やコメントで社員同士が褒め合うことで、一人ひとりのモチベーションが上がった

Talknoteのオープンなコミュニケーション、スピード感によって従業員満足度が向上した事例です。困った社員がいたときにTalknoteを使ってすぐに手を差し伸べられるため、社員一人ひとりが安心して働けるようになったといいます。

【参照】 [活用事例] 株式会社ベネフィットライン

【用語解説】バリュープロフィットチェーン他

ここでは従業員満足度や顧客満足度に付随して使われる用語を解説します。以下の用語はよく見かけると思うので、事前にチェックしておきましょう。

バリュープロフィットチェーン

顧客満足度を高めるためには、まず社員のモラルやモチベーション向上が必要であり、社員のモチベーションさえ高まれば、それに伴って良質なプロダクト・サービスが創造できるという考え方。用語の ”チェーン” は、「価値創造を連鎖させる」という意味でもあります。

サービスプロフィットチェーン

従業員満足度・顧客満足度・企業の業績の因果関係をあらわすモデル。サービスマーケティングの先駆者であるサッサー教授・ヘスケット教授が、「企業の内部サービス」を向上させることが社員の企業への帰属意識を生み、結果的に企業成長に大きく左右することを提唱した概念です。

ES

Employee Satisfactionの頭文字を略した用語で「従業員満足度」を指します。社員の会社に対する満足度の高さが、企業利益につながるという考え方です。従業員満足度に起因する要素として、会社のビジョンへの共感・企業の成長度合い・職場環境・報酬や福利厚生などがあげられます。

CS

Customer Satisfactionの頭文字を略した用語で「顧客満足度」を指します。顧客が購入した商品やサービスに対して、顧客自身がどれくらい満足したかを数値化したものです。企業が定期的にCSを評価することで、次の商品・サービス開発に役立てられます。

SS

Social Satisfactionの頭文字を略した用語で「社会的満足」を指します。従業員や顧客の満足度だけでなく、企業が環境問題、あるいは貧困や雇用といった社会的問題を解決することで、より持続的な社会を創っていく取り組みのことです。そうした環境問題や社会問題に焦点をあてた商品・サービスを提供する企業も増えています。

NPS

Net Promoter Scoreの頭文字を略した用語で、「顧客ロイヤルティ」を指します。顧客ロイヤルティとは、顧客が企業・ブランドに対してどれだけ信頼や愛着を持っているかを示す指標です。またNPSが高い企業は、それに伴って事業成長率も高くなる傾向にあり、NPSの導入によって企業利益を上げようとする企業が増えています。

まとめ

本記事では、従業員満足度と顧客満足度の関係について、以下のようなポイントをお伝えしてきました。

- ESとCSと業績との相関関係がわかる

- 従業員満足度を高める方法がわかる

- 従業員満足度が高まった企業の成功事例がわかる

多くの経営者や人事が頭を悩ませる従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)。先述したように、企業利益を上げるためには、まず従業員満足度を上げることを考えてみましょう。社員一人ひとりのモチベーションが上がれば、それに伴って顧客の満足度も上がります。最終的には企業利益のアップにもつながることでしょう。