「エンパワーメント」とは? メリット・デメリットや事例もあわせてご紹介

近年注目されているビジネス用語のひとつに、「エンパワーメント」があります。社員やチームのパフォーマンスを最大限に引き出す考え方であり、取り組むことによるメリットが多いです。

この記事では、エンパワーメントの概要や起源、注目される理由に始まり、メリット・デメリットや事例まで詳しく解説します。意思決定のスピードや人材育成に悩んでいる企業はぜひ参考にしてみてください。

- エンパワーメントの概念や起源がわかる

- エンパワーメントが注目された理由がわかる

- エンパワーメントを取り入れるメリット・デメリットがわかる

- エンパワーメントを取り入れる手順がわかる

- エンパワーメントを取り入れている企業の事例を学べる

エンパワーメントとは

エンパワーメントという言葉には、「権限を与えること」という意味があります。ビジネスにおいては、「権限移譲」「能力開花」と訳されることが多いです。

ここで言う権限移譲とは、上層部などの経営層や管理層から、現場やチームなどに業務や意思決定の権限を付与することを言います。

上司から部下は、管理層から現場へ権限が移譲されることによって、メンバーや集団のスキルやアイディアなどを引き出すのがエンパワーメントの狙いです。

エンパワーメントの起源

エンパワーメントという考え方は、ブラジルの思想家であるパウロ・フレイレ氏が影響を与えたと言われています。ラテンアメリカで識字教育に取り組む中で、読み書きは暮らしや生活を変えていく能力とし、抑圧された個人・集団に働きかけ能力を目覚めさせるという今日のエンパワーメントの基礎が作られました。

介護におけるエンパワーメントを説いたバーバラ・ソロモン氏もエンパワーメントを語る上で避けては通れない人物です。「エンパワーメントとは、スティグマ化された集団の構成メンバーであることに基づくパワーの欠如状態を減らすこと」と定義しました。力を貸すだけではなく、生まれ持った力を引き出して自立を促すという意味があり、エンパワーメントの重要性が次第に理解され、介護領域以外にも広がっていったのです。

エンパワーメントが注目される理由

エンパワーメントの概要や起源を解説しましたが、なぜ今注目されているのでしょうか。その理由は主に2つありますので、しっかり押えていきましょう。

意思決定にスピードが求められている

エンパワーメントが行われていない会社や組織では、意思決定をするためには、現場で決まったものを経営者や管理職が判断するので、決裁スピードが遅くなる場合があります。

これまではそのような意思決定では問題がなかったものの、技術革新やグローバル化などによってビジネスの速度が増し、意思決定にスピードが求められるようになりました。

意思決定のスピードを上げるためには、現場ですばやく判断することが必要です。そこでエンパワーメントが注目され、組織に導入され始めるようになっています。

人材育成がますます重要になっている

少子高齢化の進展や働き方の多様化などによって、企業の人材不足は年々深刻になっています。これまでのように一から人材を育てるだけでは間に合わず、より早く戦力となる人材を育成しなければならないのが現状です。

エンパワーメントは、若手にも業務の裁量や責任が発生するきっかけになります。早い段階から様々な業務を経験し、自らの能力や考え方を発揮することによって、即戦力が生まれやすくなるでしょう。

エンパワーメントのメリット

エンパワーメントに取り組むメリットは、以下の5つです。

- 人材を育成できる

- 能力や個性を発揮できる環境を構築できる

- 意思決定がスムーズになる

- 社員一人ひとりに責任感が芽生える

- モチベーションが上がる

人材を育成できる

エンパワーメントを行うことによって、従業員それぞれが自ら判断する機会が増えます。与えられた仕事について最善の方法を考えたり、より良くなるように試行錯誤を繰り返したりするなど、自分で考えながら仕事に取り組むことが可能です。

自分で考えて動く力やビジネスにおける判断力などが養われるだけではなく、様々な仕事に携わることで経験値も積みあがっていきます。

社員が自身の成長を実感することは、企業への愛着にもつながっていくでしょう。その点で、定着率アップなどを期待でき、企業としてのメリットにもなります。

能力や個性を発揮できる環境を構築できる

エンパワーメントが行われていない段階では、自分の能力や個性を発揮する機会がない社員が隠れている場合があります。

権限移譲が行われると、業務の進め方や企画などに裁量を与えられるので、本来の力を発揮しやすくなるのがメリットです。独創的なアイディアを持っていたり、人を巻き込む推進力があったりするなど、人材それぞれの長所を発見できるでしょう。従業員自身も気づいていない潜在能力が見つかることもあります。

個人の力が最大限発揮されることは、組織の底上げにもつながり、企業やチームの成果にも大きく貢献するでしょう。

意思決定がスムーズになる

エンパワーメントによって社員一人ひとりが判断できる組織では、意思決定のスピードが早くなります。上司への確認などのステップを踏まずに判断できるようになれば、スムーズかつスピーディーな意思決定が可能です。

意思決定がスムーズになると、決裁までに時間がかかって起きた機会損失や顧客からのクレームなどを未然に防ぐことができます。機会損失の低減や顧客満足度の向上などによって成果が上がり、企業としての競争力アップにもつながるはずです。

社員一人ひとりに責任感が芽生える

上司が権限を持っている場合は、「最終的に上司が何とかしてくれる」「どうせ仕上げは上司がするから」といった思いが従業員にあるかもしれません。責任感が薄くなりがちで、仕事の質も低くなる傾向があります。

エンパワーメントによって権限を付与されるということは、仕事に責任を持つということです。自分の判断には責任が伴うため、仕事への取り組み方が変化するでしょう。

モチベーションが上がる

エンパワーメントに取り組むことで、自発的に思考・行動する機会が増えます。与えられた仕事をこなす状態よりも、自ら取り組む方がやりがいを感じやすく、社員のモチベーションアップを期待できます。

自分のアイディアが採用されたり、課題を解決できたり、自分の判断で仕事をやり遂げたりする経験は、さらにやりがいや充実度を感じさせてくれるでしょう。プラスの循環が生まれ、いきいきと働ける職場への転換を期待できます。

エンパワーメントのデメリット

エンパワーメントにはメリットだけではなく、デメリットもあります。3つのデメリットを参考にして、エンパワーメントを導入するか検討しましょう。

社員の管理が難しくなる

エンパワーメントによって社員に権限を移譲すると、思い思いに動き、管理するのが難しくなるケースがあります。それぞれの動きや考え方が組織の目標からズレるおそれもあり、目標達成に影響が出るかもしれません。

これは、大幅なエンパワーメントを一度に行おうとする起きやすいデメリットです。段階的に権限を移譲したり、仕組みや管理体制をまず構築したりすることで防げます。

ミスが起こるリスクが高まる

部下が経験不足なとき、力量に合わない課題を抱えたときなどに、ミスが起こるリスクがあります。エンパワーメントをしたからといって任せきりになると、誤った判断で大きな損失が発生する可能性もゼロではありません。

放任するのではなく、報連相の徹底や適度なフォローなどを行い、ミスが起きない体制づくりが必要です。

人材によっては相性が悪いこともある

エンパワーメントは、すべての人材にメリットがあるわけではありません。人によっては、与えられた仕事を丁寧にこなすことが得意な人もいます。また、権限を得ることでプレッシャーを感じてしまったり、自分で考えて動くにはスキルが伴っていなかったりする場合もあるでしょう。

かえって、働きにくくしてしまうので、生産性が落ち、企業の成果にも影響が出る可能性があります。導入を決める前に、自社の人材の性格や傾向などをリサーチして、効果を予測することが重要です。

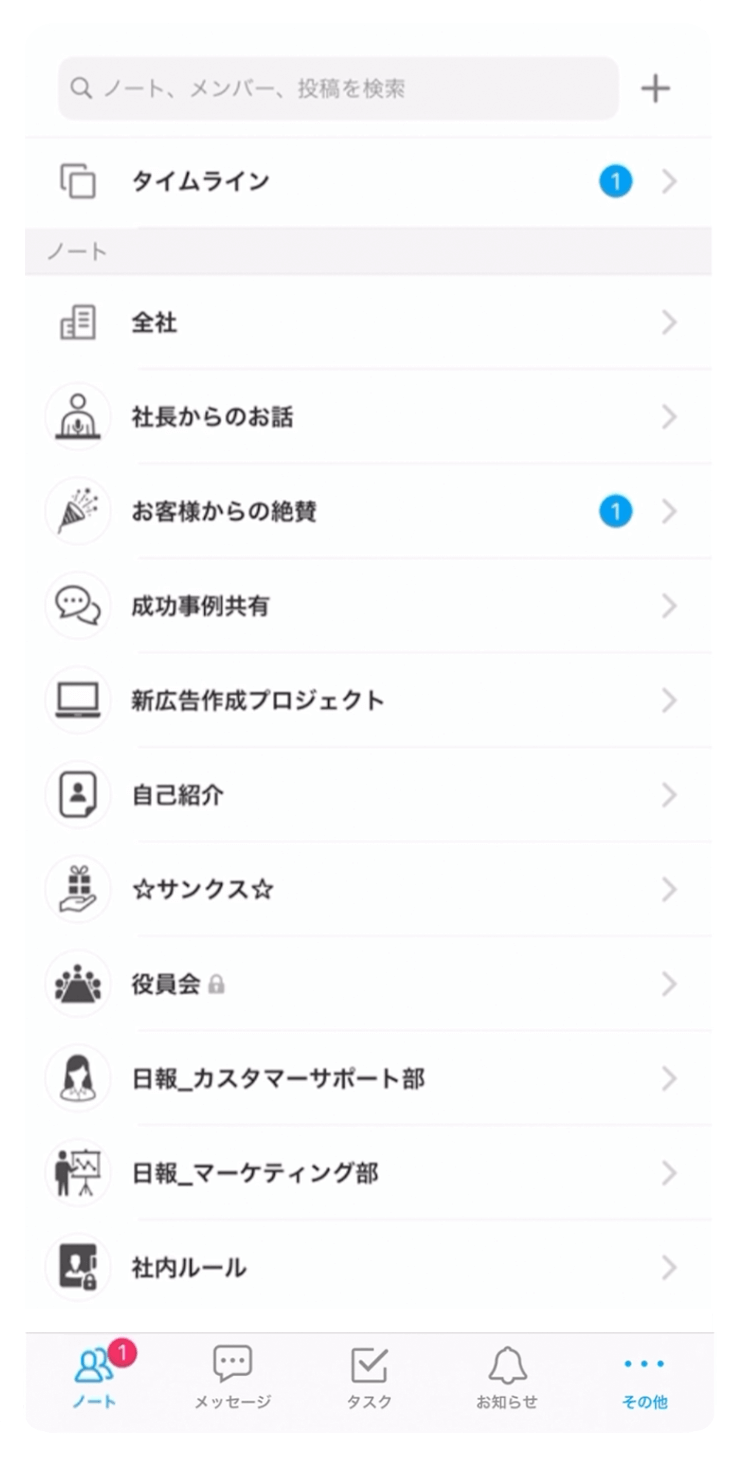

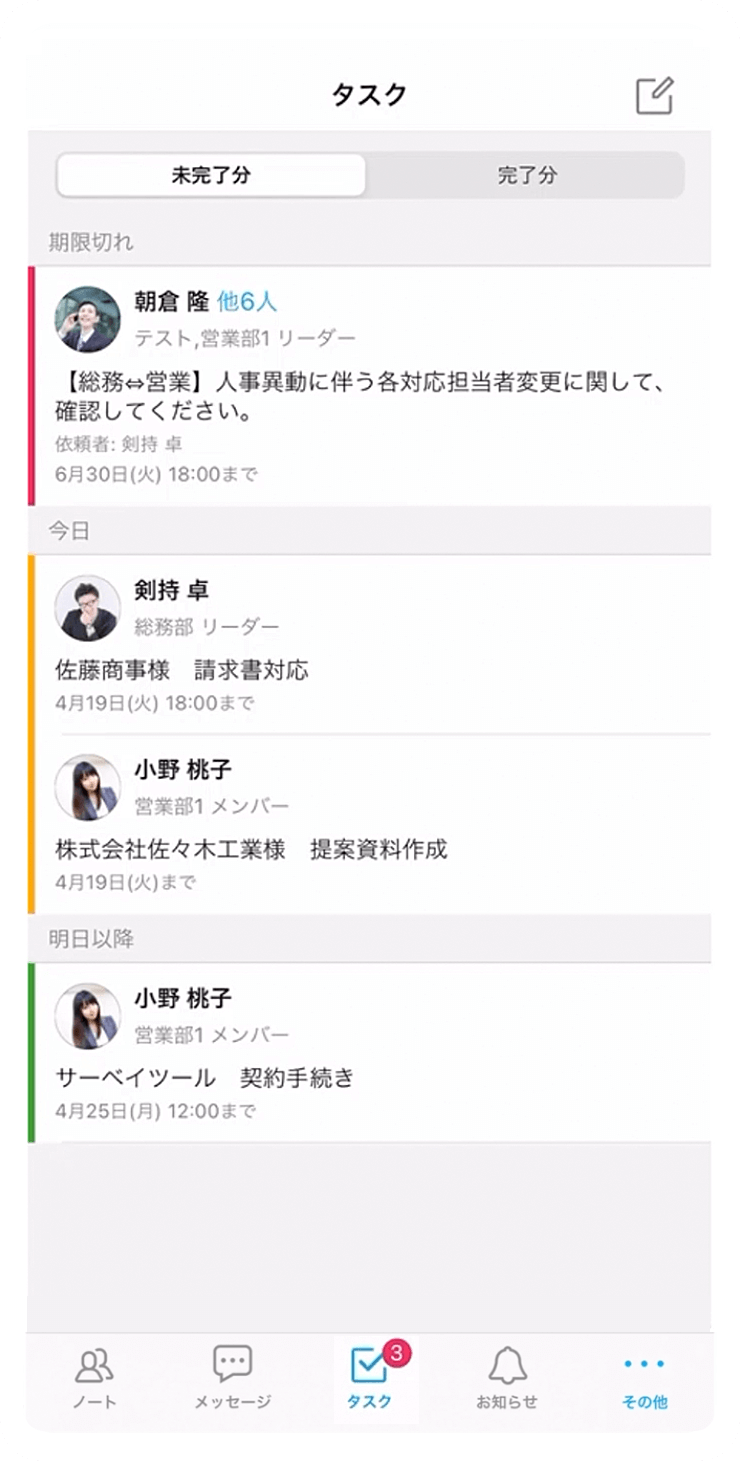

エンパワーメントを取り入れるには?

エンパワーメントを組織に取り入れる際は、以下の4ステップで進めましょう。

- エンパワーメントを推進することを全体に伝える

- 社員の共感を得る

- 情報開示や権限移譲を進める

- 成功や失敗を計測し改善を繰り返す

ステップごとのポイントも解説しますので、参考にしてみてください。

【ステップ1】エンパワーメントを推進することを全体に伝える

まずは、自社でエンパワーメントを推進することを伝えましょう。この時、エンパワーメントの概念や社員へのメリット・デメリット、これからの流れなどをわかりやすく説明することが大切です。

力強いメッセージを発信することができれば、導入に向けてスタートダッシュを切ることができるでしょう。

【ステップ2】社員の共感を得る

実際にエンパワーメントを進めていくには、社員の共感と合意が必要です。ディスカッションや勉強会などを実施すると、よりエンパワーメントへの理解を深められます。

ただ内容を伝えるだけではなく、社員から意見や質問に答える時間も確保しましょう。エンパワーメントへの不安や疑問などを解消できれば、導入への理解や導入後の目標の周知などがスムーズに進みます。

【ステップ3】情報開示や権限移譲を進める

エンパワーメントを推進するためには、上司と部下の信頼関係が欠かせません。部下への信頼を示す方法として、情報開示を進めましょう。経営方針や戦略、人事、経理などの情報を開示することによって、信頼されていることを実感できます。ただし、情報漏洩のリスクがあるので、正社員のみ、勤続〇年以上など一定の条件に合わせて、情報開示の範囲を決めましょう。

情報開示が完了したら、権限移譲を進めていきます。いきなりすべてを任せると失敗しやすいので、誰に対してどこまでの裁量を認めるかを明確に定めましょう。

【ステップ4】成功や失敗を計測し改善を繰り返す

エンパワーメントを導入した後は、計測・改善を繰り返し、より良い体制を目指しましょう。社員は個性を発揮できたといった成功もあれば、コミュニケーションが上手くいかなかったといった失敗もあるはずです。

どちらもその都度原因を精査し、改善策を講じましょう。PDCAを常に回すことによって、よりエンパワーメントが機能する組織になっていきます。

エンパワーメントの事例3選

エンパワーメントに取り組んでいる企業は多くあります。自社で取り組む上で、既に取り組んでいる企業の事例はヒントになるはずです。ここでは、エンパワーメントを導入している3社の事例をご紹介します。

株式会社星野リゾート

株式会社星野リゾートは、旅館やリゾートホテルを手がけている企業です。退職率の増加などの問題を抱えていたため、退職を希望する社員へのインタビューを行った結果、トップダウン方式のマネジメントが問題であることがわかり、エンパワーメントの推進を開始しました。

社員への情報公開、自由に発言できる機会づくり、権限移譲などを進め、働きやすい環境づくりに取り組み、人材の定着を実現しています。

スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒーでは、エンパワーメントの一貫として、接客に関するマニュアルを用意していません。

「お客様が何をしてほしいかを考えてサービスしよう」という内容だけになっており、自分で考えて接客することを促しています。その結果、顧客目線のサービスが実践され、顧客満足度の向上などを実現しているのです。

リッツカールトン

有名ホテルのリッツカールトンでは、3つのエンパワーメントを定めています。「上司の判断を仰がずに自分の判断で行動できること」「自分の通常業務を離れて、セクションの壁を超えて仕事を手伝えること」「1日2000ドルまでの決裁権」の3つです。

これらのエンパワーメントは、顧客へ満足度の高いサービスを提供することが軸になっています。要望やニーズにすばやく応える力やコミュニケーション能力、サービスを実現するための情報共有などが活性化しているそうです。

まとめ

エンパワーメントとは、上司から部下へ権限移譲を行う概念・取り組みのことです。権限を部下に付与することによって、自ら思考・判断したり、個性や能力を発揮したりすることを期待できます。

一方で、プレッシャーを感じる人材がいたり、失敗のリスクが高まったりするのはデメリットです。任せきりになるのではなく、適切なフォローや体制づくりを行い、デメリットに対策する必要があります。

エンパワーメントを推進するためには、宣言、共感・合意の獲得、情報開示・権限移譲、計測・改善の流れを取りましょう。有名企業の事例も参考にして、ぜひ自社にエンパワーメントを取り入れてみてください。