バリューチェーンとは?自社ビジネスの強み・弱みを分析する手法を解説

商品やサービスを提供するためには、製造・開発だけではなく、販売や営業、労務管理など様々な活動が関わっています。それぞれに価値があり、連鎖と捉える考え方をバリューチェーンと言います。

バリューチェーンはいわば総合力であり、企業やビジネスの価値そのものです。この記事では、バリューチェーン分析の概要やメリット、手順などを詳しく解説します。

バリューチェーンとは

バリューチェーンを直訳すると、「価値の連鎖」という意味になります。バリュー(価値)というと、商品・サービス、それによる満足などがイメージしやすいですが、価値を生み出すためには様々な活動があることを忘れてはいけません。

商品・サービスを世に送り出すためには、競合を分析する、アイデアを出す、製造・開発する、販売する、宣伝するなど、簡単に活動をピックアップするだけでも多くの活動があります。活動を行うためには、ヒトが欠かせないため、労務管理や育成、採用なども必要です。

他にも価値を生み出すプロセスには多くのものが関わっていますが、それらを一連の連鎖と捉える考え方をバリューチェーンと言います。どの企業にもバリューチェーンが存在しますが、連鎖の中にある強みがあるかが競争力になるため、長所を明らかにする分析が重要です。

バリューチェーンを初めて提唱したのは、ハーバード・ビジネススクールで教授を務めたマイケル・ポーターです。著書『競争優位の戦略』の中で、商品・サービスがユーザーに届くまでの流れに対して、付加価値活動を細かく分類し、バリューチェーンを説明しています。

バリューチェーンとサプライチェーンの違い

バリューチェーンと似ていて、間違えやすいのがサプライチェーンです。バリューチェーンが「価値連鎖」と訳されるのに対して、サプライチェーンは「供給連鎖」と表現されます。

バリューチェーンは、価値に着目し、物流や製造などの主活動、それを支える支援活動に整理・分類しているのが特徴です。

一方、サプライチェーンは、原材料の調達、生産、物流、販売、購買というステップにおいて、モノの流れ、カネ・情報の流れに注目して、供給方法を見直します。注目するポイントが価値ではない点で、サプライチェーンと明確に違う考え方です。

バリューチェーン分析と構成要素

バリューチェーン分析とは、バリューチェーンの強みや弱みを分析するフレームワークです。全体を見るのではなく、バリューチェーンを構成している活動ごとに分析していきます。

バリューチェーン分析では、一連の活動を主活動と支援活動に分け、それぞれをさらに細分化します。ここでは、どのような構成要素があるかを解説します。

主活動

主活動とは、購買物流、製造、出荷・物流、マーケティング・販売、サービスの5つです。商品やサービスがユーザーに届くまでに必要な活動で、ステップごとに価値が付加されていきます。原材料が商品になり、店頭やネットで販売され、顧客の元に届くという流れです。

ただ、すべての商品・サービスに上記のステップが当てはまるとは限りません。元々、製造業で考えられていた概念であるため、合わない業種もあります。自社に合わせて、主活動を検討することが大切です。

支援活動

支援活動とは、主活動をサポートするための活動です。全般管理(インフラストラクチャー)、人事・労務管理、技術開発、調達の4つに分けられています。4つの支援活動の主な内容は、以下の通りです。

- 全般管理:企画、財務、経理など全体に対する管理

- 人事管理:採用、育成、制度運用、福利厚生などの人事・労務

- 技術開発:商品・サービスに必要な技術や設備の開発

- 調達活動:事業に必要なモノやサービスの購入、外部との交渉

主活動を実行するために欠かせないヒトをマネジメントする、自社に足りていない経営資源を調達するなど、間接的なサポート全般を指します。

バリューチェーン分析のメリット

バリューチェーン分析は、主活動と支援活動から付加価値を分析する手法です。各ステップを細かく分析することによって、自社ならではの強みが明らかになります。

「商品の質が高い」「質にブレがない」「専門的な人材が多い」「仕入れコストが低い」「マーケティングに強い」などは、自社の強みを伸ばしたり、他社との差別化を図ったりするためのヒントになるはずです。

バリューチェーン分析を行い、強み以外に課題が見つかることもあります。課題が見つかったということは、改善すればより良くなるということです。例えば、原材料費が高いならば、仕入れ先を見直すことでコストを削減でき、低価格でユーザーに提供できる可能性があります。販売数の増加によって利益が高くなり、さらなる商品開発を進められるなど、良い循環を生むことも可能です。

バリューチェーン分析の手順

バリューチェーン分析は、以下のような手順で実施します。

- 洗い出し

- コストの分析

- 長所・短所のピックアップ

- VRIO分析の実施

ステップごとにポイントを押さえていきましょう。

洗い出し

まず、自社のバリューチェーンを洗いだすために、主活動と支援活動、それぞれに含まれる活動を細かくリストアップしていきます。

マイケル・ポーターのバリューチェーンは製造業を元にしているので、それ以外の業種の場合は自社の活動と照らし合わせながら分類しなくてはいけません。

例えば、小売業の場合は、主活動は仕入れ、店舗運営、集客、販売、アフターサービスに分けられるでしょう。次にそれぞれに該当する活動を考えます。店舗運営を例にすると、検品や陳列、補充などが挙げられるでしょう。洗い出しに手を抜かないことで、より効果的に分析できるようになります。

コストの分析

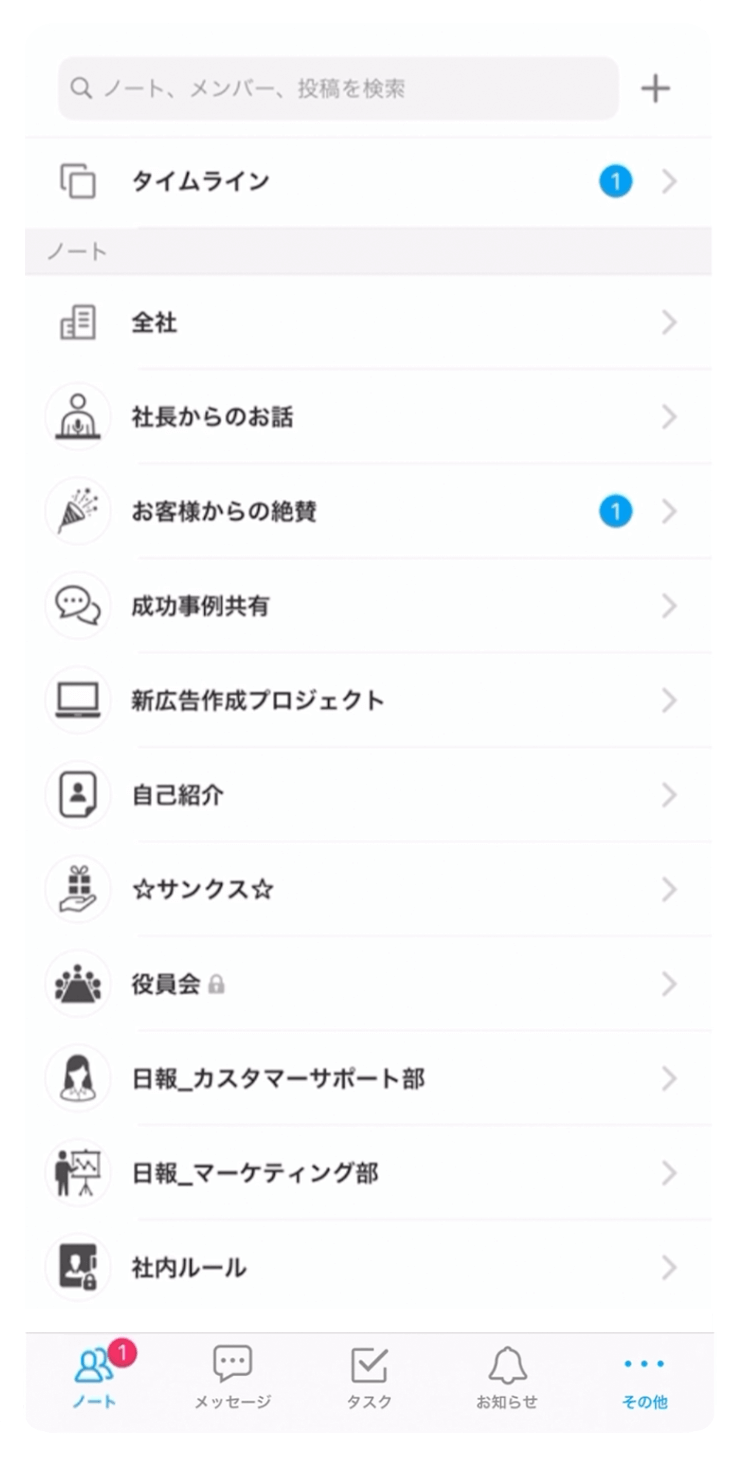

次に、洗いだした活動に対して、それぞれどのくらいのコストがかかっているかを分析します。活動別の年間コスト、担当部署にかかっているコストを数値化し、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで可視化しましょう。

コストを一通りまとめた後に、コストの比率や要因、関係性まで検討できれば、より根拠のある改善策を立案できます。

長所・短所のピックアップ

コスト分析の次に、各活動の強みと弱みをピックアップしていきます。マイケル・ポーターの主活動、支援活動で例をチェックしていきましょう。

| 強み | 弱み | |

|---|---|---|

| 購買物流 | 仕入れコストを抑えられている | 取引先が多く、やり取りが複雑になっている |

| 製造 | 納期が早い | 最低発注量によって無駄が出ている |

| 出荷・物流 | 効率良く出荷できている | 納品先が遠く、物流コストが増えている |

| マーケティング・販売 | 豊富なチャネルでアピールできている | 他部門との連携が薄い |

| サービス | アフターフォローに力を入れている | フォローするための労力が大きい |

| 強み | 弱み | |

|---|---|---|

| 全般管理 | 状況に合わせて迅速に意思決定できている | 情報共有が後手になりがち |

| 人事管理 | リソースが十分に足りている | 社員の入れ替わりが多い |

| 技術開発 | 独自システムを活用できている | システムの連動が上手くいっていない |

| 調達活動 | 周囲との交渉が上手くできている | 資金繰りに苦労することが何度かあった |

長所・短所を分析する際は、現場の声を参考にすることが大切です。実際に関わっている人の声によって、正確な分析が可能になります。また、自社視点の分析に加えて、競合他社との比較も行うと、取り組むべきポイントが見えてくるはずです。

VRIO分析の実施

最後に、Value(経済価値)、Rareness(希少性)、Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)の頭文字を取った、VRIO分析を実施します。

他社で例が少なく、真似することが難しく、それを実現する組織が形成されているかを分析する手法です。

バリューチェーンの各活動にVRIOを当てはめて、満たしている項目に「Yes」、満たしていない項目に「No」を付けることで、競争で優位か劣勢かが明らかになります。「No」が多い活動は、「Yes」が増えるように、不足している部分を発見する分析が必要です。

バリューチェーンの企業事例

どの企業にもバリューチェーンはありますが、独自のバリューチェーンを活用している企業もあります。工夫してバリューチェーンを構成することで、企業・ブランドの強みを生み出しているのです。ここでは、特徴的なバリューチェーンを持っている企業を2社紹介します。

ほけんの窓口グループ

ほけんの窓口グループでは、顧客のニーズに合った保険商品を提供しています。様々な保険会社の商品を取り扱い、顧客に提供し、アフターフォローするのは乗合型保険代理店の基本的な形ですが、バリューチェーンに相談会を加えているのが特徴です。気軽に相談できる仕組みをつくることで、顧客に検討の機会を提供し、信頼を得ることに成功しています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車株式会社は、バリューチェーンの拡大を図っています。MaaS(Mobility as a Service)の推進やカーシェアリング、保険、リースなど、様々な活動に取り組み、より強力なバリューチェーンを目指しているのが特徴です。一つのバリューチェーンを強固にするだけではなく、事業拡大でチェーンを太くしていっている事例と言えるでしょう。

まとめ

バリューチェーンとは、商品・サービスがユーザーに届くまでに行われる活動の連鎖です。主活動と支援活動によって、付加価値をプラスしていき、提供できる価値を最大化していきます。

バリューチェーンに強みを持つことは、競争で優位に立つために重要です。洗い出しやコスト分析、VRIO分析などによるバリューチェーン分析で強み・弱みを明らかにし、自社ならではの価値を提供していきましょう。