コアコンピタンスとは?ケイパビリティとの違いや分析方法を解説

ビジネスシーンを勝ち抜くためには、競合他社に負けない独自性や強みが必要です。簡単に真似することができない能力や強みのことをコアコンピタンスと言い、これまでよりも重要視されつつあります。

この記事では、コアコンピタンスの概要や注目されている背景、ケイパビリティとの違いなど、一から詳しく解説していきます。

コアコンピタンスとは?

コアコンピタンスとは、他には真似できない能力、競合他社に対して優位になる能力のことです。ロンドンビジネススクール教授G・ハメル氏とミシガン大学経営大学院教授C・K・プラハラード氏の共著『コア・コンピタンス経営』において、「顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術」と説明され、広く知られていきました。

コアコンピタンスを軸にした経営手法をコアコンピタンス経営と呼びます。模倣されない確固たる能力を核としているため、他社に真似されたり、代替商品が現れたりするリスクが少なく、希少性を生かして長く市場で活躍することが可能です。

コアコンピタンスとケイパビリティの違い

コアコンピタンスと並んで、企業の強みをテーマにした概念に「ケイパビリティ」があります。ボストンコンサルティンググループのジョージ・ストークス、フィリップ・エバンス、ローレンス・E・シュルマンによる論文『Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy』において、「コアコンピタンスがバリューチェーン上における特定の技術力や製造能力を指すのに対し、ケイパビリティはバリューチェーン全体に及ぶ組織能力である」と言及しました。

バリューチェーンとは、製品の製造に関わるすべての活動を連鎖として捉える考え方です。例えば、ある商品があったとして、他社に真似できないデザイン性の高さや独自の技術など特定の強みはコアコンピタンスと言います。一方、ケイパビリティは、製品をつくるにあたって、発揮される組織力、優れたビジネスプロセスなど全体の強みを指すのが、コアコンピタンスとの違いです。

コアコンピタンスが注目される背景

コアコンピタンスが言及されるようになったのは、戦略立案に簡単な分析ツールを活用していた時期でした。目に見える成果や製品の特徴といった現実に目を向けていたものの、それでは将来の競争に勝てないという議論が生まれます。

そこで注目されたのが、競争力を保ち続ける源泉となる確固たるコアコンピタンスです。自社のコアコンピタンスを緻密な分析から正しく認識することで、予想できない未来でも成功しやすくなり、環境の変化に柔軟に対応できると考えられています。

コアコンピタンスを見出す5つの視点

コアコンピタンスをゼロから考えようとすると、上手く思い浮かばない場合があります。見つかったとしても、十分に検証していなかった場合、本当の強みからズレていることもあるでしょう。

確固たるコアコンピタンスを見出すためには、以下の5つの視点を大切にしましょう。視点ごとに詳しく解説していきます。

- 模倣可能性(Imitability)

- 移動可能性(Transferability)

- 代替可能性(Substitutability)

- 希少性(Scarcity)

- 耐久性(Durability)

模倣可能性(Imitability)

模倣可能性(Imitability)は、文字通り模倣する可能性がどのくらいかという視点です。コアコンピタンスを見出す際は、模倣される可能性が低いこと、他社が追いつくのが難しいことが重要になります。分析の過程で模倣可能性があるとわかった場合には、再度コアコンピタンスを分析し直すことが必要です。

移動可能性(Transferability)

移動可能性(Transferability)とは、他の分野にも応用できるといった汎用性のことを指します。特定の製品に限らず、様々な製品や分野に応用できる技術は、環境やトレンドが変化しても活用し続けることが可能です。

代替可能性(Substitutability)

代替可能性(Substitutability)とは、他の製品に取って代わられないかという視点です。自社を超えるものが簡単に現れたり、次々に競合が出てきたりするものは、コアコンピタンスとは言えません。他社に真似することができないオリジナリティこそがコアコンピタンスです。

希少性(Scarcity)

コアコンピタンスを見出すためには、市場で稀であることを表す希少性(Scarcity)が重要です。市場において珍しいこと、特性に希少価値があることなどが、希少性を満たしていると言えます。

模倣可能性(Imitability)と代替可能性(Substitutability)に似ている部分も多く、模倣可能性や代替可能性が低ければ、希少性も満たしていることが多いです。

耐久性(Durability)

耐久性(Durability)とは、競争優位を長期間保つことができるかという視点です。耐久性のあるブランド価値や信頼を持っていれば、長期間に渡って市場で優位に立つことができます。

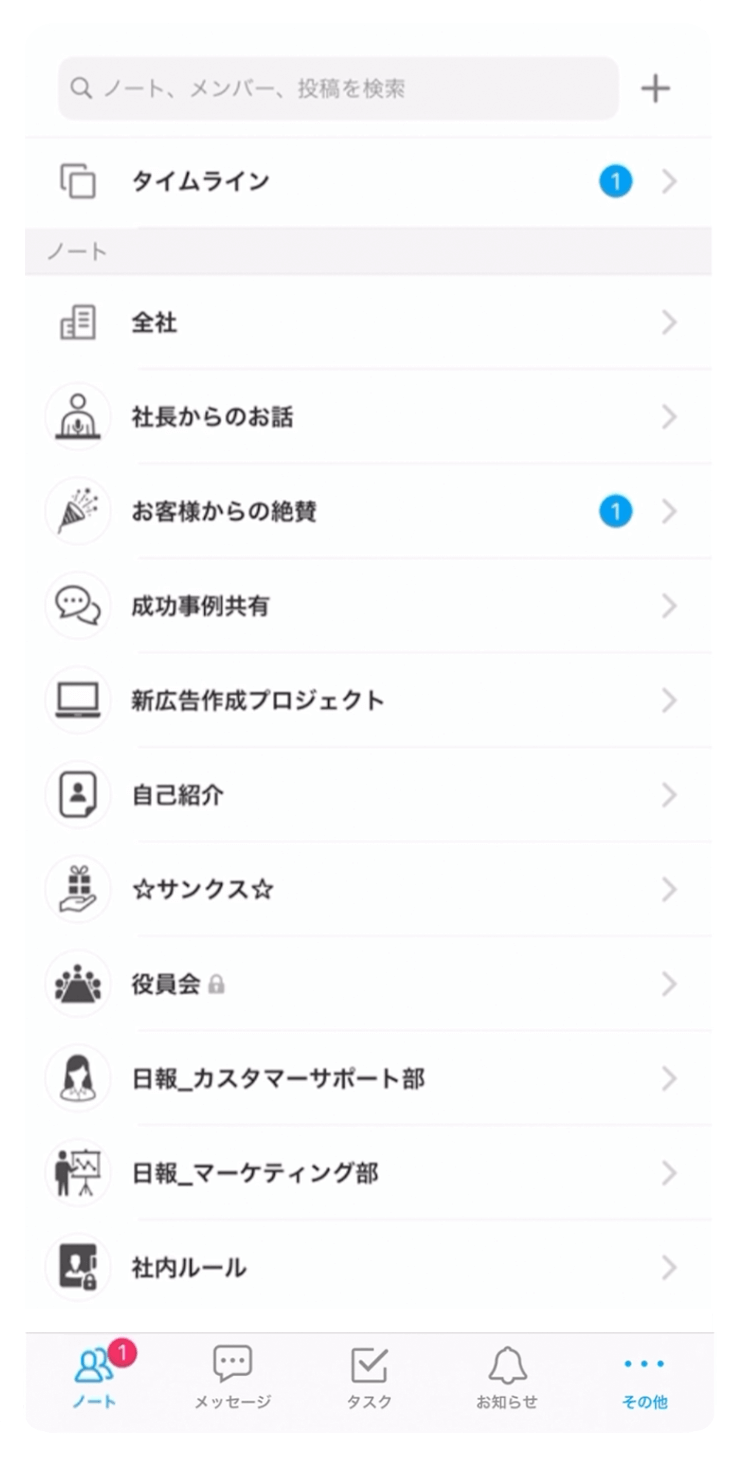

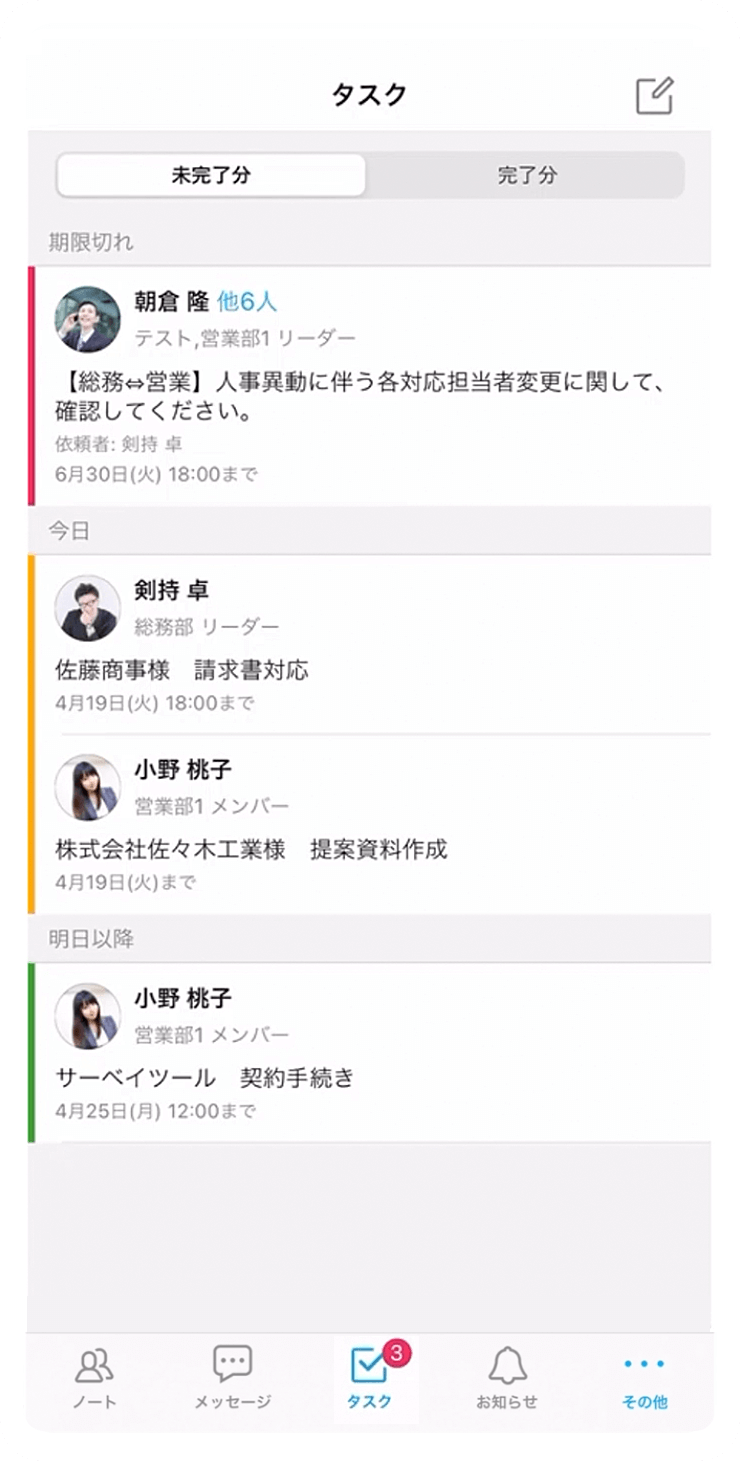

コアコンピタンスの分析手順

コアコンピタンスを見出すためには、分析が必要です。丁寧に分析することによって、自社にしかないコアコンピタンスを発見できます。

コアコンピタンスの分析は、以下の手順で行うのが一般的です。

- 強みを洗い出す

- 強みを適正に評価する

- コアコンピタンスを絞り込む

強みを洗い出す

コアコンピタンスになる可能性がある強みを洗い出すところから始めます。自社で持っている技術、ノウハウ、製品、サービス、人材などを幅広くリストアップすることが大切です。

一見コアコンピタンスにならないと思っている要素が、実は特筆すべきこともあるので、内容にこだわらずに発想していきましょう。

強みを適正に評価する

洗い出した強みを評価し、コアコンピタンスになりうるかを吟味していきます。ここでは、上述した5つの視点を満たしているかが重要です。

それに加えて、顧客や社会に価値をもたらすかを考えましょう。独自性が高くても世に受け入れられなければ、コアコンピタンスとは言えません。顧客の満足や社会の良い変化などにつながる強みがコアコンピタンス候補になります。

コアコンピタンスを絞り込む

コアコンピタンスとは、核となる能力なので、複数の強みから一つに絞り込む必要があります。現在の市場で価値があることはもちろん、5つの視点を満たしていること、将来性があることなどを基準に、ビジネスの中核を担うものかを丁寧に絞り込むことが大切です。

コアコンピタンスの事例

誰もが知る大企業には、競合他社にはないコアコンピタンスがあります。コアコンピタンスを見出す際には、他社をヒントにするのも方法の一つです。ここでは、10社のコアコンピタンスを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

- Apple

- 本田技研工業株式会社

- トヨタ自動車

- ソニーエンジニアリング株式会社

- シャープ株式会社

- 株式会社セブン&ホールディングス

- 富士フイルム株式会社

- 味の素株式会社

- ワコール

- カプコン株式会社

Apple

iPhoneやiPadなどの製品が人気のAppleには、世界中に多くのファンがいます。新世代の商品が出る度に買い替える人もいるほどで、スマートフォンやPC市場で圧倒的支持を得ているブランドと言えます。

支持の裏にあるのは、シンプルながらもスタイリッシュなデザインや独自のインターフェースです。複雑なデザインではないものの、言語化やデータ化が難しく、顧客を惹きつけるデザイン性はゆるがないコアコンピタンスと言えるでしょう。

本田技研工業株式会社

本田技研工業株式会社は、自動車メーカー・ホンダとして世界的な地位を確立しています。コアコンピタンスは高性能エンジンの製造技術であり、技術を生かしてバイク製造から自動車製造へとシフトしました。

自動車だけではなく、航空機や除雪機、草刈り機などにも応用することで、活躍のフィールドを広げています。

トヨタ自動車

トヨタ自動車では、「トヨタ生産方式」と呼ばれる生産システムをコアコンピタンスに位置づけています。

各工程で必要なものしかつくらない、異常が発生したときに生産を停止し不良品をつくらないという2つの柱の元、効率化を追究するシステムです。無駄を徹底的に排除することで、経営を健全化し、良いものを早く顧客に届けることを可能にしています。

ソニーエンジニアリング株式会社

ソニーエンジニアリング株式会社では、ソニー製品の設計・開発を担当しています。コアコンピタンスをあらゆる電化製品の開発に不可欠な技術とし、電気設計やソフトウェア設計などの分野で、コアコンピタンスを見出しています。

それぞれの分野に真似できない能力を持っているため、あらゆる製品開発に応用が可能です。移動可能性に優れており、ソニーの多様な商品展開を支えています。

シャープ株式会社

様々な電化製品を生み出しているシャープ株式会社のコアコンピタンスは、液晶技術です。液晶とは、外からの刺激で分子の並び方が変わる仕組みで、主に液晶ディスプレイなどで活用されています。

今でこそ聞く機会の多い技術ですが、世界で初めて液晶電卓を生み出したのはシャープです。コアコンピタンスをベースに、8K技術やIGZO技術など、さらなる進化を続けています。

株式会社セブン&ホールディングス

株式会社セブン&ホールディングスは、コンビニエンスストアや総合スーパーなど、様々な事業を展開しています。

幅広い事業展開のベースになっているのは、購買量から得たニーズを汲み取る力や店舗網などのコアコンピタンスです。小売業はもちろん、セブン銀行といった金融サービスにもコアコンピタンスが生かされています。

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社は、かつては写真フィルムの製造がメインでしたが、フィルムカメラの衰退を機に事業を転換しました。

写真フィルムなどで培った技術のひとつである、ナノテクノロジーをコアコンピタンスとし、ヘルスケアやマテリアルズ、イメージングなどの分野で新しい事業を展開しています。

味の素株式会社

味の素株式会社では、アミノ酸の研究によって確立した「先端バイオ・ファイン技術」をコアコンピタンスとしています。

微生物や酵素を活用する「バイオテクノロジー」、様々な原料から有用物質を生み出す「ファイン・ケミカル」、栄養・生理機能などを評価する「機能性評価技術」を用いて、高品質な素材の開発を可能にしました。国内はもちろん、グローバルなネットワークも構築し、広く連携を進めています。

ワコール

ワコールは、女性用下着を中心に衣料品を販売しているメーカーです。今でこそ女性用下着といえばワコールというイメージが確立していますが、かつてはそれほど知名度がありませんでした。

当時希少性が高かった女性用下着に特化した製品開発、販売方法の絞り込み、下着をファッションの一つと考えた姿勢・ビジョンがコアコンピタンスとなり、確固たるブランド力が育っていったと言えます。

カプコン株式会社

カプコン株式会社は、人気ゲームを多数展開する企業です。企業の強みを知的財産、開発力、ガバナンスとし、中でもコアコンピタンスとして人材戦略を確立しています。

オリジナリティのある作品を生み出す開発力、最新テクノロジーに対応する技術力を確保するために、多様な人材の活用や働きやすい職場づくりに力を入れています。国内ゲーム企業の中では、最大規模の開発人材を持っているのが特徴です。

まとめ

コアコンピタンスとは、他社にはない核となる強みのことで、競争力の高い企業の多くが持っています。5つの視点があり、他社に真似されないこと、取って代わられないことなどが条件です。

コアコンピタンスを見出すためには、強みのリストアップ、評価、絞り込みという流れで、慎重に検討を行います。他社の事例を参考にしながら、自社のコアコンピタンスを見つけていきましょう。