組織の生産性が高まるタイムマネジメントとは?

ビジネスパーソンに与えられた時間は平等であり、生産性が求められる現代のビジネス環境ではどのように時間を使うかが重要になりつつあります。そこで重要になる概念をタイムマネジメントと呼び、上手く取り入れることによって、時間を有効活用できるのです。

この記事では、タイムマネジメントの概要や求められている背景、メリット、注意点まで詳しく解説します。

タイムマネジメントとは

タイムマネジメントは直訳すると時間管理になりますが、ビジネスにおいては仕事の進め方を管理することと表現されることが多いです。時間も含まれますが、広い意味で仕事をやりくりする、コントロールするという意味合いで使われます。

ここでは、タイムマネジメントを取り入れる方法や有効活用したいフレームワークなどを詳しく見ていきましょう。

タイムマネジメントを取り入れる方法とコツ

タイムマネジメントを取り入れるためには、まず自分自身の仕事がどのくらいあって、どの程度時間を使っているかを把握する必要があります。仕事を見える化することによって、どのようにマネジメントすればよいかが見えてくるのです。

頭の中で整理するだけでは把握しきれないこともあるので、メモ帳などに書き出すと良いでしょう。1週間分の仕事の内容と合わせて所要時間の目安、流れなどを詳しくリストアップするのがベストです。週次の洗い出しが完了したら、月次の見える化も行いましょう。

次に把握した仕事にどのくらいの工数がかかっているかを検討します。初めに洗いだした仕事内容と所要時間とマッチしていれば問題ありませんが、時間がかかりすぎていたり、時間をかけずに質が落ちていたりする部分は改善が必要です。

自分で行う仕事について、優先順位を決めていきます。何に時間をかけるべきかを見極めることによって、重要な仕事に時間を確保できるようになるのです。振り分けの基準は、成果につながるか、納期が近いかで、成果に直結する仕事で納期が近いものを優先します。

最後に、優先度が低い仕事を他のメンバーに任せたり、撤廃したりすることを考えましょう。無駄な仕事であれば、今後行わなくてもよい体制を整えることで、効率化を実現できます。必要であるものの、優先度が低い業務は、他の人に振り分けたり、システムやツールで自動化したりする方法を検討しましょう。

タイムマネジメントを取り入れた結果、空いた時間が生まれることもあります。実際に業務を行った上で時間が足りない部分に補充したり、知識やスキルの向上に使ったりするなど、効果的に時間を活用しましょう。

タイムマネジメント術・フレームワーク

いざタイムマネジメントを取り入れようとしたときに、自分自身の仕事やそれにかかる時間を頭の中だけで考えると、漏れがあったり、これで良いのか不安になったりする場合があります。

スムーズに導入するためには、タイムマネジメント術やフレームワークを効果的に活用することが大切です。タイムマネジメントに役立つフレームワークには、以下のようなものがあります。

- ロジックツリー

- アイゼンハワーマトリクス

- HIROEN

ロジックツリーは、仕事を洗いだすときに便利です。今やるべきことややりたいことなどの軸を決め、関連する仕事を書き出していきます。この時、優先順位を考える必要はありません。

アイゼンハワーマトリクスは、優先順位を決めるときに役立つフレームワークです。縦軸を重要度、横軸を緊急度とし、重要度・緊急度が高い、重要度が高いが緊急ではない、重要度は低いが緊急、重要でも緊急でもないという4つの領域に仕事を分類します。重要度と緊急度が一目でわかるので、仕事の優先順位を決めやすいのが特徴です。

HIROENは、仕事を細分化するときに役立ちます。Hear(聞く)・Inform(知らせる)・Request(頼む)・Operate(作業する)・Examine(調査・検討する)・Negotiate(交渉する)という6つの要素に分類することによって、計画を立てやすくなります。

タイムマネジメントが求められる背景

仕事に関わらず、さまざまな場面でタイムマネジメントがこれまでもありましたが、なぜ今注目されているのでしょうか。

タイムマネジメントが求められる背景として、2つのポイントを解説します。

- 働き方や人材の多様化

- 生産性向上が求められている

働き方や人材の多様化

政府が推進している働き方改革をきっかけに、働き方や人材の多様化が求められています。フリーランスとして働いたり、リモートワークを選択したりするなど、これまでの働き方では語り切れない状況になりつつあります。

企業で働く以外の選択肢もある中で、労働人口は将来的に大きく減少することが試算されており、限られた人材で成果を出すことが求められるのです。

時間は平等であり、その時間をいかに有効に使うかという点でタイムマネジメントが注目されています。

生産性向上が求められている

労働人口の減少だけではなく、海外企業の日本進出や国内での競争などが活発になり、これまでよりも生産性が求められています。

効率的かつ質の高い仕事が必要で、それを実現できなかった場合には競争に敗れてしまうかもしれません。

タイムマネジメントは時間の使い方を改善する考え方であり、賢く時間をコントロールすることによって、業務を効率化し、より生産性の高い仕事に注力できるようになります。

タイムマネジメント導入によるメリット

タイムマネジメントを組織に導入することによって、以下のメリットを期待できます。

- 仕事の効率が上がる

- 生まれた時間でスキルアップを図れる

- 残業時間が減る

- 精神的なゆとりが生まれる

仕事の効率が上がる

タイムマネジメントを行うことによって、重要度・緊急度が高い仕事が見えてきます。これまで優先度の低い仕事に使っていた時間を成果につながる仕事に充てられるので、仕事の効率アップを期待できるのがメリットです。

個人の仕事が効率化されることはもちろん、組織にタイムマネジメントが浸透すれば、全体の仕事が効率的に進み、企業の競争力もアップするでしょう。

生まれた時間でスキルアップを図れる

個人に目を向けると、タイムマネジメントによって無駄な時間がカットされ、自由に使える時間が生まれることがあります。

自分自身のアイデアやスキルを生かした仕事に時間を使えば、やりがいを感じながら自分の強みを発揮でき、仕事を通してスキルアップを期待できるでしょう。

仕事に関わりのある資格勉強に時間を使ったり、知識を磨いたりすれば、将来的に役立つスキルを身につけられます。

習得したスキルを生かしてレベルの高い仕事に携わることができれば、自己効力感の向上やモチベーションアップ、エンゲージメントの上昇など、様々なメリットにつながっていきます。

残業時間が減る

優先度の低い仕事に時間をかけていると、就業時間内に仕事が終わらずに残業せざるを得ない場合もあるかもしれません。

タイムマネジメントでは、時間の使い方を見直すことによって、仕事の効率化を期待できます。従業員にとっては、時間内に仕事が終わることで、プライベートの時間が確保されたり、体調を整えられたりするのがメリットです。

企業側にもメリットがあり、残業が減ることによって経費が削減されます。時間外労働に対する人件費、残業時間で使用される電気や水道の料金などもカット可能です。

精神的なゆとりが生まれる

タイムマネジメントが上手くできていない状態では、ある仕事に時間がかかりすぎて次の仕事を急いで仕上げるなど、イレギュラーが出る可能性が高いです。精神的に焦りが生まれやすく、防ぐことができるミスが起きたり、やっつけ仕事になったりするでしょう。

タイムマネジメントによって、あらかじめ仕事の計画が立てられていれば、見通しを持っているので必要以上に焦ることはありません。

余裕を持って仕事に取り組むことによって、とっさの要望や指示にも柔軟に対応できます。計画通りに進んだことは満足感を得られる瞬間であり、やりがいや楽しみも生まれるでしょう。

タイムマネジメント導入における注意点

タイムマネジメントを導入する際に、漠然と始めるのでは効果は期待できません。やりっぱなし、メンバーに任せっぱなしになってしまっても、効果は実感できないでしょう。

タイムマネジメント導入における注意点を押さえて、効果的に取り入れることが大切です。

- おおざっぱな時間管理は逆効果

- 振り返りに手を抜かない

- リーダー主導で始めることが大切

- いきなり範囲を広くしすぎない

- タスクマネジメントは別に行う必要がある

おおざっぱな時間管理は逆効果

タイムマネジメント自体が目的になってしまうと、おおざっぱな計画や直感的な管理になりがちです。雑に時間管理をしてしまうと、計画がないがしろになったり、優先順位がそもそも間違っていたりするなどのミスが起きやすくなります。

タイムマネジメントを導入する際は、仕事の洗い出し、優先順位の設定、仕事の計画・振り分けなど、ステップをしっかり踏み、丁寧に実施することが大切です。

振り返りに手を抜かない

タイムマネジメントは導入して終わりではなく、振り返りをしなくてはいけません。振り返りがなければ、タイムマネジメントが成功したのか改善が必要なのかがわからないので、あまり効果のない方法でやり続けることになる場合もあるでしょう。

自分が行ったタイムマネジメントを実施した後に、計画通り進められたか、そもそも計画に正しかったかなどを検討する必要があります。改善点を新たなプランに反映して、繰り返し実施することによって、最適なタイムマネジメントに近づいていくのです。

リーダー主導で始めることが大切

組織にタイムマネジメントを落とし込むときは、まずリーダー主導で始めることが大切です。初めからメンバーに丸投げしてしまうと、やり方や進め方に差が出てしまい、結局浸透せず自然消滅するケースがあります。

リーダーが率先して取り組み、必要に応じてフォローすることが重要です。組織に浸透してきた頃合いを見極めて、各自に任せるのが良いでしょう。

いきなり範囲を広くしすぎない

タイムマネジメントを始めるときに、いきなり全ての仕事を対象にするなど、範囲を広くしすぎると失敗しやすいです。

計画の段階で無理があったり、優先度の見極めが不十分だったりすると、業務全体にしわ寄せがきてしまいます。まずは実現可能な範囲で取り組み、コツをつかんできたら、徐々に範囲を広げていきましょう。

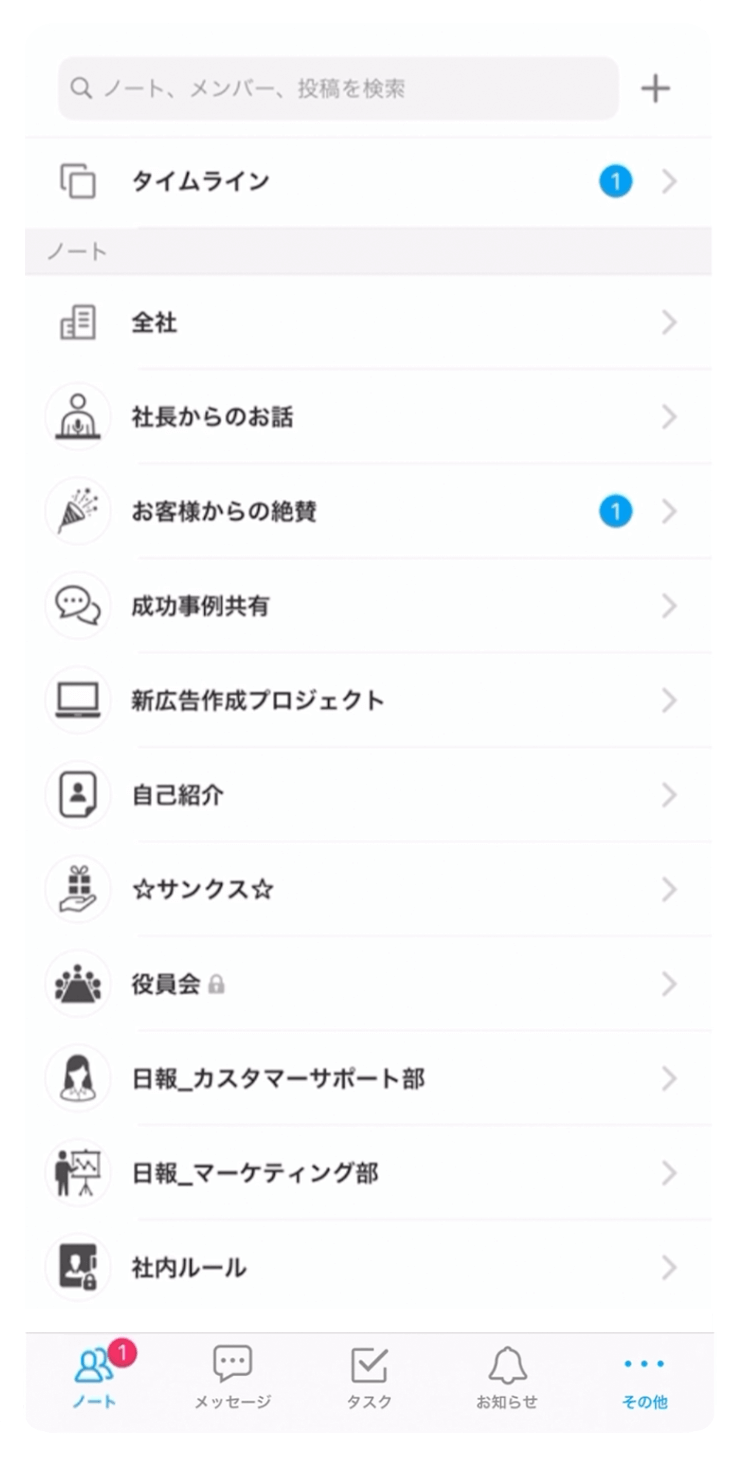

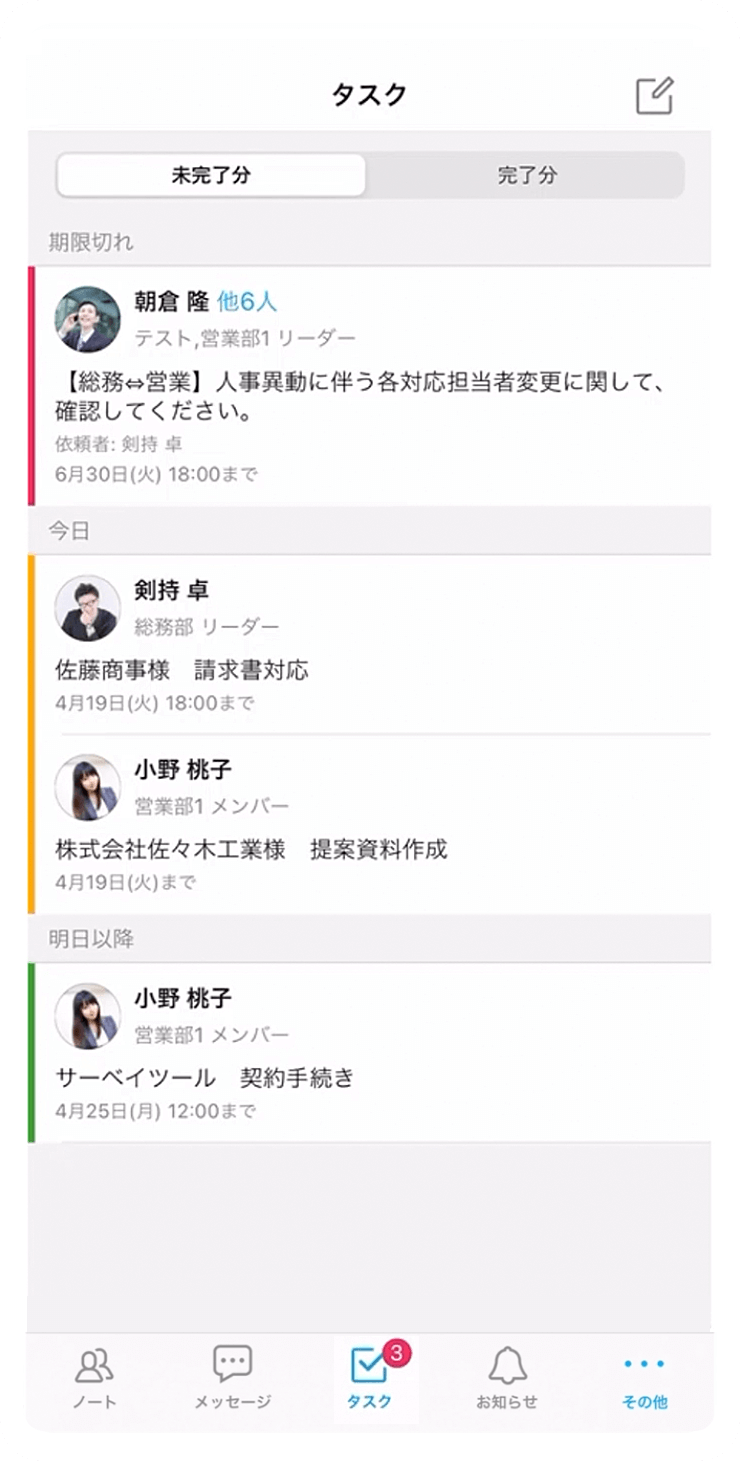

タスクマネジメントは別に行う必要がある

タイムマネジメントとタスクマネジメントは別に行う必要があります。時間の使い方を管理するのがタイムマネジメントで、タスク自体の進捗などを管理するのがタスクマネジメントです。

タスクマネジメントとタイムマネジメントを混同せず、タスクそれぞれを管理して、完了まで確実に進める必要があります。

まとめ

タイムマネジメントを導入することによって、仕事の効率化や時間の有効活用、残業時間の削減など、さまざまなメリットがあります。

一方で、振り返りを行わなかったり、いきなり範囲を広げすぎたりすると、失敗するリスクが高いです。タイムマネジメントについてしっかり理解し、組織の生産性を高めるために実施してみましょう。