今や常識になりつつある「リモートワーク」のメリットデメリットを考察する

「現在、リモートワークはどれぐらい普及しているか知りたい」

「リモートワーク導入にはどんなメリットとデメリットがあるか知りたい」

「リモートワークはどのようなビジネスツールが必要なのだろうか」

自社でもリモートワークを導入するかどうか検討されている方は、このような疑問を抱かれているのではないでしょうか。そこで、本記事では、リモートワークの導入率やメリット・デメリット、必要となるビジネスツールについて解説します。

本記事のポイント

- リモートワークの導入率と企業の規模に導入の傾向が確認できる

- リモートワークのメリットとデメリットが把握できる

- リモートワークに求められているビジネスツールが何かわかる

本記事を読むことで、リモートワークの現状を整理でき、自社にリモートワークを導入する際の参考となるでしょう。

リモートワークとテレワーク

新型コロナウイルスの影響で、自由に動けない状態が続いています。そうした中、出社せずに仕事をするリモートワークが一般化しつつあります。そもそもコロナ禍以前も、働き方改革の一環で徐々にリモートワークを認める企業が増えつつありました。

では、リモートワークとテレワークは何が違うのでしょうか。ニュースなどではテレワークという言葉を用いることが多くなりましたが、企業ではほぼ同義として捉えられており、明確に区分する必要はありません。あえて定義するなら、リモートワークとは「リモート=遠隔」の意味通り、働く場所以外は会社と同じ条件で勤務する働き方のことです。一方テレワークとは、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を意味します。

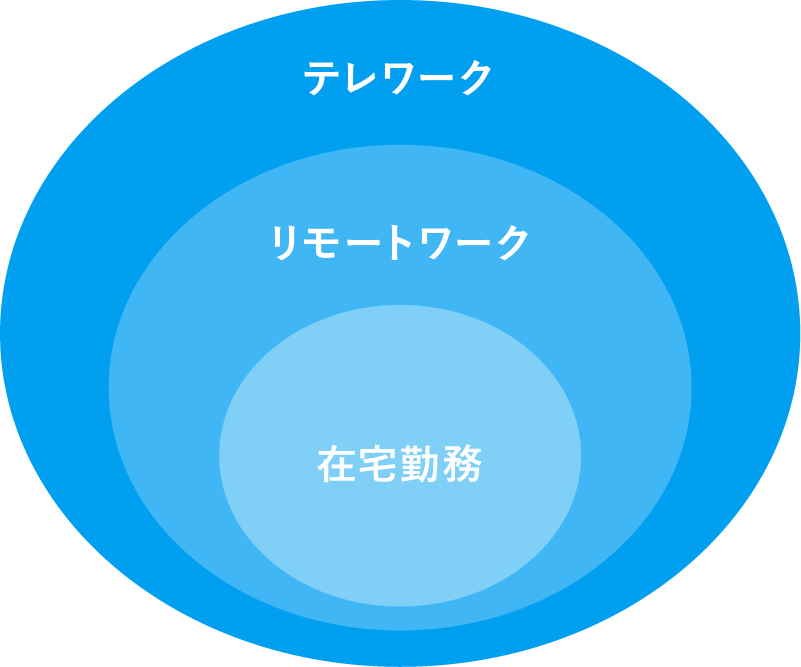

「会社と同じ条件」という縛りがない分、テレワークはリモートワークよりも働き方の自由度が高い働き方です。似た勤務形態として在宅勤務もありますが、この場合は労働者が自宅で働くことを指す言葉になります。在宅勤務を許可している企業は、自宅以外の勤務地(レンタルオフィスなど自宅以外の勤務場所)はNG。「テレワーク」「リモートワーク」「在宅勤務」という、3つの働き方を図式化すると下記の通りです。

概念としてはテレワークが最も広義の意味となります。リモートワークは、職場と同じ環境が整っていれば場所にはこだわらない働き方、在宅勤務は勤務場所に「自宅」という縛りが出ると考えてください。

リモートワークの導入率

2020年4月にBIZHINTが実施した「新型コロナウイルスの影響による、リモート業務の実態&意識に関する調査結果」によると、企業規模を問わず実に約80%の企業がリモートワーク(在宅勤務)を導入したことがわかっています。

調査結果では、5,001名以上と規模の大きい企業は、「全体的に在宅勤務を行っている」「一部の社員を除き在宅勤務を行っている」の合計だけで約81.4%でした。逆に、事業規模が1~10名と小規模の企業は約44%と半数近くに留まります。しかし、小規模の企業は「もともと在宅勤務可能だった/リモートワークが可能」という企業が18.4%と高いことが特徴です。

2021年2月現在もコロナ禍が続いているため、リモートワークの導入は進んでいくことが予想されます。

リモートワークのメリット・デメリット

そもそも、企業がリモートワークを導入するメリットとデメリットには、どんなことがあるでしょうか。業種や職種によっては違いも出てきますが、一般的なメリットとデメリットを整理します。

リモートワークのメリット

企業がリモートワークを導入するメリットとして、主な7点を列挙しました。

- コロナ禍においては心身ともに健康で安心な労働環境を提供できる

- 固定費の削減(オフィス費用、通勤費など)

- デジタル化の爆発的な促進

- 非常時における業務の継続性の向上

- 時間的効率化の推進(移動時間ゼロによる)

- 顧客連携(テレカンの活用)

- 働き方の多様性を認めることによる雇用の定着率の改善

コロナ禍において、オフィス内でのソーシャルディスタンス確保は容易ではありません。飲食店のように座席を間引くわけにもいかないのが現状です。しかし、ソーシャルディスタンスを保てるほど広いオフィスを借りるのも、会社にとっては大きな負担となります。在宅勤務なら、工夫次第で心身ともに健康で安心な労働環境の提供が期待できるでしょう。

在宅勤務のローテーションを行い、社内の従業員密度を減らすだけでも、ソーシャルディスタンスを保つことが可能です。在宅勤務をオフィス全体に適用できれば、オフィスフロアの賃貸料や、従業員の通勤費も削減できます。また、通勤時間の削減も無視できないメリットの一つです。

通勤時間の長さが負担となっていた従業員には、特にメリットが大きく、従業員の心身にもよい影響があります。リモートワークを始める場合は、これまで紙ベースでやり取りしてきた会計・経理関係の書類(領収書・給与明細など)の電子化も必要です。会計・経理関係書類のデジタル化がなかなか進んでこなかった企業も対応せざるを得なくなり、デジタル化の爆発的な促進につながります。

また、顧客側もリモートワークが増えてくると、顧客連携もしやすくなるでしょう。テレカン(テレビカンファレンス)によって遠隔での会議が可能となり、遠隔地への出張費(旅費や宿泊費)削減も可能です。リモートワークの推進は、働き方の多様性を認めることにもつながります。

育児や介護などで自宅にいても、24時間ずっと育児や介護をしているわけではありません。細切れの時間を有効活用して働ける環境を整えることで、辞めずに仕事を続けることができる従業員も多くなり、雇用の定着率も高くなります。

少子高齢化による労働力確保が問題となる中で、雇用の定着率を上げることが可能なリモートワークは、今後企業が生き残る戦略の一つとして、より一層重要度を増すといえるでしょう。

リモートワークのデメリット

在宅勤務は、メリットばかりではありません。在宅勤務によるデメリットは、主に下記の4点です。

- 情報漏えいリスクが高まる

- 労働実態の把握が困難になる

- 1人で働いている孤独感が深まり、従業員に精神的負荷がかかってしまう

- 場合によっては生産性が著しく低下する

情報漏えいリスクは、リモートワーク環境整備をしっかりと行うことである程度は防ぐことができます。しかし、従業員のセキュリティ教育も同時に行わなければならない点は問題です。労働実態の把握は、PCの作業時間を確認するなどの仕組み面で「どこまでフォローできるか」について検討しなくてはなりません。

在宅勤務は「1人で働いている」という孤独感が深まり、精神的な負担になっている従業員もいます。生産性が著しく低下している場合、職場なら従業員の様子を観察することで原因を探りますが、在宅勤務ではなかなか原因を判別できません。このデメリットを対処するには、コミュニケーションの促進や仕事振りのモニタリングなどができるツールが必要です。

基本的には、在宅勤務のメリットがデメリットを上回っていると考える企業が多く、前向きな導入が進んでいる要因になっていると予想されます。

リモートワークで求められているビジネスツールとは?

前述の「新型コロナウイルスの影響による、リモート業務の実態&意識に関する調査結果」では、リモートワークで導入をしたい(もしくは導入した)ビジネスツールのアンケートも行っています。その結果は下記の通りです。

2位:社内コミュニケーションツール

3位:経費精算ツール

4位:営業支援・顧客管理システム

5位:給与計算ツール

6位:会計処理ツール

7位:請求書・帳票発行システム

最も必要とされているビジネスツールは「勤怠管理ツール」です。在宅勤務のデメリットとして労働実態の把握がしにくい点が挙がっていました。このデメリットへの対策として、勤怠管理ツールは有効です。その他、3~7位までは、総務・経理系の事務作業ツールが多く見られます。

事務・経理系の業務は、基幹業務として日々止めるわけにはいきません。基幹業務がリモートでも進められるようにするには、これらの事務作業ツールが必要です。一方で、2位の社内コミュニケーションツールは、ランクインしている他のビジネスツールとは導入目的が異なるツールといえます。

前述で在宅勤務のデメリットとして挙げた在宅勤務の孤独感を軽減し、メールよりもスピーディにコミュニケーションを進めるには、社内コミュニケーションツールが大きな役割を果たします。在宅勤務のデメリット対策は、企業としても頭を悩ませている問題の一つです。

デメリットの解決策として、社内コミュニケーションツールを検討する企業が増加していると考えられます。社内コミュニケーションツールには、ES(従業員満足度)を高める手段としての役割を求めているともいえるでしょう。

リモート環境における社内コミュニケーションツールでTalknoteが選ばれる理由

リモートワークを導入する企業が選ぶビジネスツールとして人気の社内コミュニケーションツールの中でも、Talknoteはおすすめです。Talknoteは、ビジネスチャットツールとして充実した機能に加え、さまざまな組織課題の解決に向けた「組織エンゲージメント機能」が充実しています。

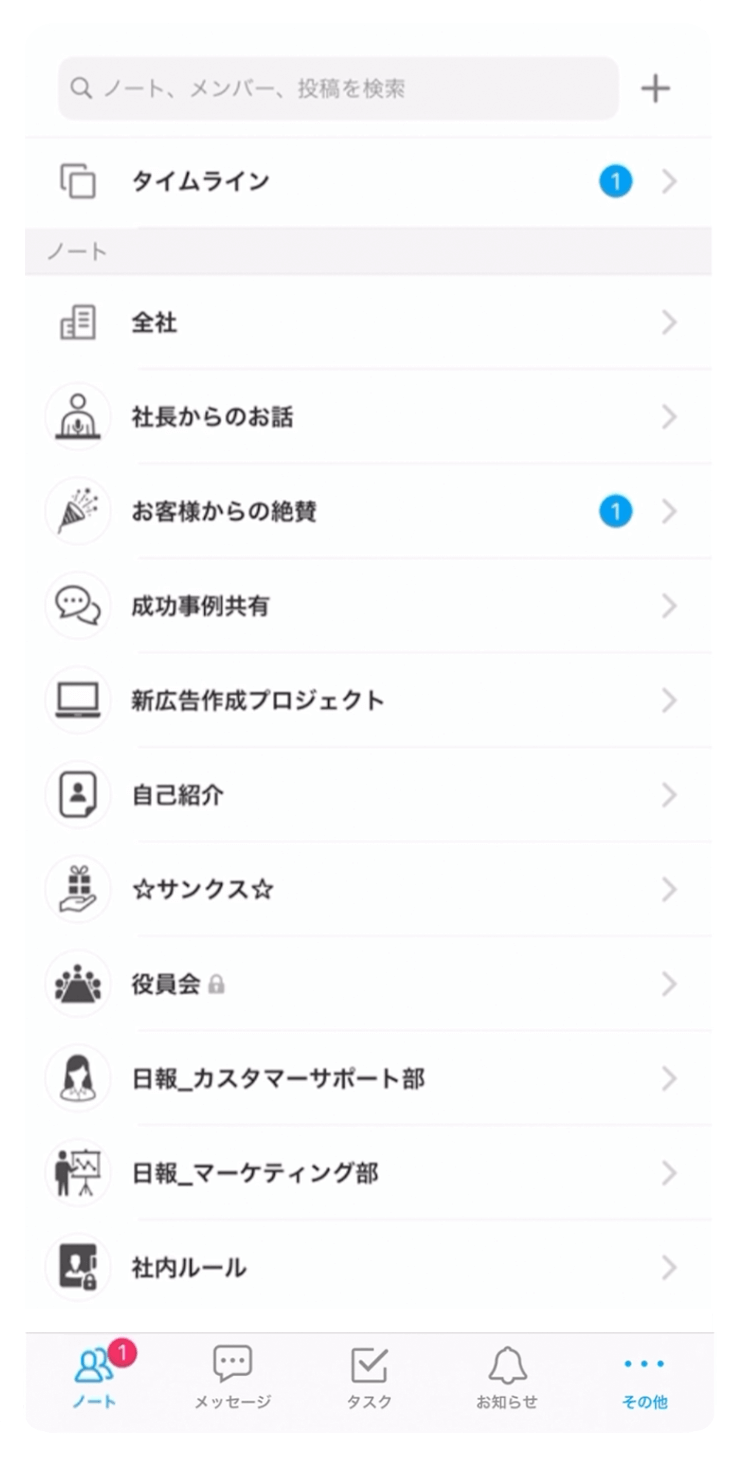

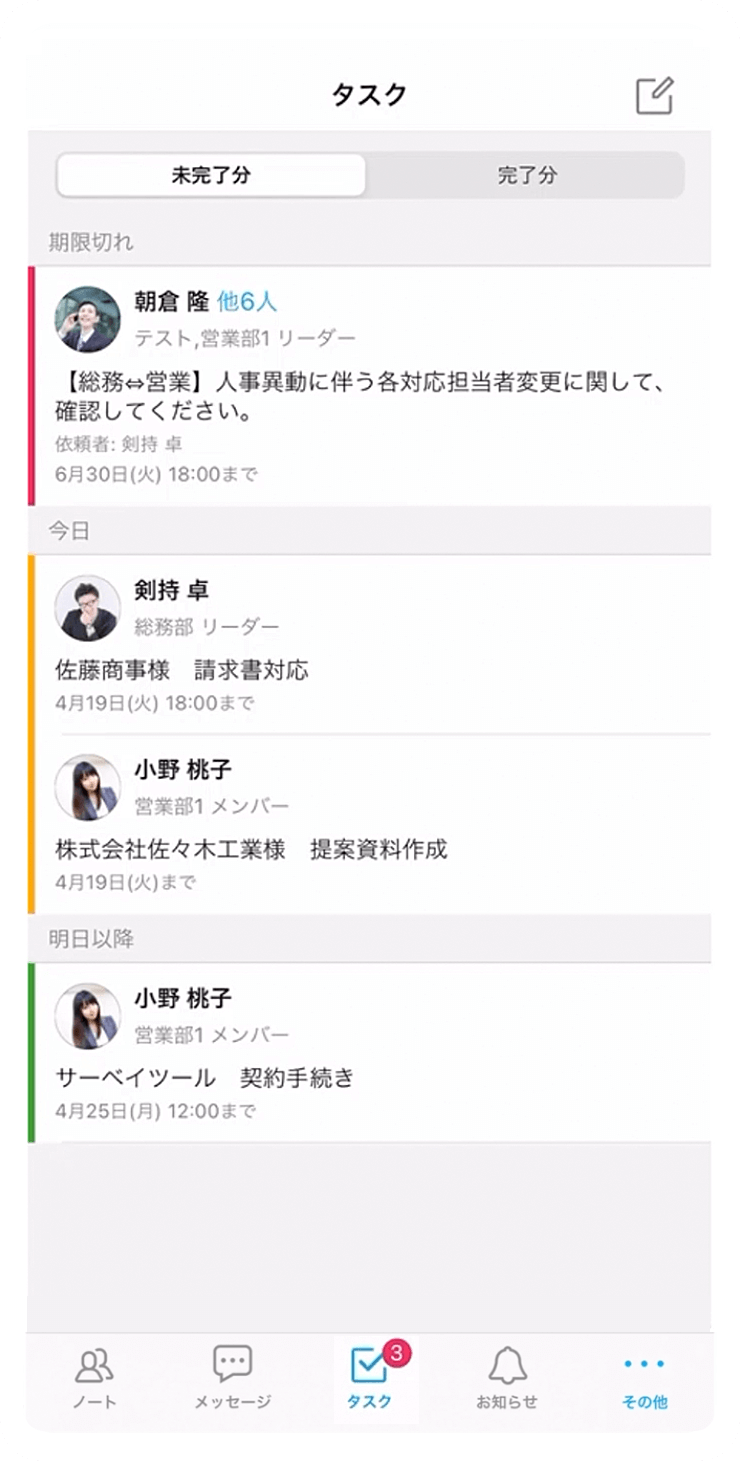

社内コミュニケーションツールとして特筆すべきTalknoteの機能は下記の3つです。

- アクションリズム解析機能

- オーバーワーク検知機能

- 組織活性スコア化機能

⇒利用状況の分析基盤を有しており改善が必要な要因を特定できる

アクションリズム解析機能

組織への関心度や仕事への積極性を可視化する機能です。アクションリズムは、Talknoteへのアクセス回数や投稿数の変化について、人工知能を利用して解析することで、「意欲の減退を検知できる」という仕組みから実現しています。本機能を利用することで、仕事への積極性が落ちてパフォーマンスが下がっている状態を把握し、対策の検討が期待できるでしょう。

オーバーワーク検知機能

Talknoteへのアクセスをモニタリングし、「オーバーワークかどうか」を判定して管理者へ通知する機能です。社内のコミュニケーションツールをTalknoteに統一することで、Talknoteのアクセス時間が実働時間と近くなるため、より詳細な勤務実態が把握できるようになります。

組織活性スコア化機能

利用状況を集計および分析し、コミュニケーションの活性度や変化を、組織単位でスコア化する機能です。本機能を使い、改善が必要な要因を特定できます。

このように、Talknoteは一般的な総務機能を兼ねる部分に加えて従業員のパフォーマンスがデータとして可視化できる点が、他社製品と大きく異なります。Talknoteによって、「自社の従業員がどういった状態でリモートワークを実施しているか」が一目瞭然となるでしょう。

また、問題が発生している場合は、「どう対策すればよいか」というヒントも各種分析機能によって確認できます。Talknoteは、他社のビジネスチャットツールに見られる機能も網羅しています。下記は、ビジネスチャットツールとしての機能です。

- LINEなどのコミュニケーションツールのようなスムーズなメッセージのやり取りが可能

- グループ機能の充実

- タスク管理機能

- スタンプ機能

- 投稿テンプレート

- 予約投稿

- メール連携機能

基本的な部分として、多くの人が使い慣れているLINEのようにテンポよくメッセージのやり取りができ、スタンプでコミュニケーションを促進できます。また、チームでの仕事には、タスク管理機能も欠かせません。定型的なやり取りの多い部署では投稿テンプレートを設定しておくと便利です。

このように、Talknoteは、ビジネスチャットツールとしても多機能なため、導入することで何役もの役割を果たせます。「自社でも社内コミュニケーションツールを導入したい」とお考えの場合は、ぜひ試しに使ってみましょう。

まとめ

コロナ禍によりリモートワークを導入する企業が大きく増えている状況です。リモートワーク導入のメリットは大きいですが、デメリットもあるため、「デメリットをどのように対策するか」についての検討も必要となります。例えば、リモートワークが続けば、職場の同僚や上司・部下とのコミュニケーションが不足しがちになるでしょう。

労働状況の把握やコミュニケーションによる円滑な業務推進も難しくなり、中には孤独が精神的な負担となる従業員も増えることが考えられます。社内コミュニケーションツールは、リモートワークのデメリット面をフォローするビジネスツールの一つです。

社内コミュニケーションツールを使うことで、スムーズなコミュニケーションによって対面に近い形で同僚とともに仕事を進められます。中でもTalknoteはおすすめの社内コミュニケーションツールです。LINEのような使いやすさで、スムーズにコミュニケーションを深める機能を多数提供。

また、会社側で労務管理をしやすい機能もたくさん用意されています。Talknoteを利用することで、リモートワークで問題となる労務管理や生産性の低下に対する対応などがしやすくなるでしょう。これからリモートワークの導入を検討している企業担当者や経営者の方は、Talknoteの導入をぜひご検討ください。