「社内コミュニケーション」の重要性とは?4つのメリットや事例をご紹介

「風通しの良い職場にしたい」

「社内コミュニケーションや組織活性化の目標ってどのように設定すべき?」

「他部署との連携もスムーズにしたい」

この記事はそんな方のための記事です。人材不足が叫ばれている今、社内コミュニケーションがよりいっそう注目されています。そこで今回は、社内コミュニケーションの重要性と題して、そのメリットや目標設定、社内コミュニケーションに成功した企業の事例などをご紹介します。

- 社内コミュニケーションのメリットがわかる

- 他部署との連携をスムーズにする方法がわかる

- 社内コミュニケーションの目標の定め方がわかる

- 社内コミュニケーションの成功事例がわかる

社内コミュニケーションや組織活性化のノウハウを押さえておけば、会社全体の生産性も飛躍的にアップすることでしょう。ぜひ本記事で、社内コミュニケーション成功のヒントを見つけてください。

社内コミュニケーションの重要性

社内コミュニケーションはなぜ重要なのか? それは「時代の変化」が関係しています。近年採用は、完全に「売り手市場」となっており、どの業界でも人材不足が叫ばれています。昔と比べて社員の採用が難しく、さらに企業としては採用広告費も抑えなければなりません。

そんな厳しい市場の中で、企業が生き残るためには「すでに在籍している社員のパフォーマンスを上げる」ことが大切です。最近ではリモートワークなど働き方も多様になっているため、ますます社員間のコミュニケーションが重要になります。

どの企業も人が足りず「一刻も早くこの状況を打開したい」と考えていることでしょう。そこでいち早く社内コミュニケーションの改善に着手できるかどうか、が重要です。ここでしっかりと対応策を打てるかが今後の会社経営の鍵ともいえるのではないでしょうか。

社内コミュニケーション活性化によるメリット

続いて、社内コミュニケーション活性化によるメリットを見ていきましょう。社員同士のコミュニケーションが円滑になると、さまざまな相乗効果が生まれます。具体的なメリットは以下の通り。

業務効率アップによる生産性の向上

社内コミュニケーションが活性化すると、社員一人ひとりの生産性がアップします。コミュニケーションの円滑化によって、チームやプロジェクトの業務分担、情報共有や進捗の報告がスムーズに。このように「コミュニケーションがオープンな状態」になっていると、たとえば困っている社員がいても誰かがすぐに手を差し伸べたり、活躍したメンバーを全員で褒めたりすることができます。社員が一丸となることで、生産性はますますアップするのです。

発言のしやすさによる社員満足度の向上

「若い社員が発言しにくい雰囲気」に悩まされている。もしかすると、そんな企業もいらっしゃるかもしれません。社内コミュニケーションが活性化すると、そのような「発言のしにくさ」も改善します。同期の社員同士だけでなく、上司と部下、さらには経営陣と現場など、あらゆる場面での意見交換が可能になります。

社員が発言しやすくなる環境下では、経営陣としても、ポジティブな意見だけでなく「もっとこうして欲しい」といった意見も吸い上げることができるのです。このように、お互いに意見交換を盛んに行うことは、社員の満足度向上につながります。

情報共有量の増加による顧客満足度の向上

「え? 顧客満足度も上がるの?」こんな疑問を持つかもしれませんが、実は社内コミュニケーションの活発化は顧客満足度にも関係しているのです。たとえば、さまざまな業界のクライアントと取引をしている企業にとっては、社内にある知見や情報量が極めて重要となります。このような知見や情報を社内でどれくらい共有できているかで、クライアントへの提案内容も変わってくるわけです。

当然ながら、社内コミュニケーションが活発な企業であれば、提案のレベルも引き上げられますよね。そのため、結果的に顧客満足度向上へとつながります。

企業ブランドの向上

先ほど述べたように、現代は人材不足が加速しており、どの企業も対策に追われています。裏を返せば、「社内コミュニケーションに注力している企業の価値が高い」ということ。たとえば ”先進的な活動をしている企業” としてメディアに取り上げられやすくなるなど、企業ブランドの向上にもつながります。

他部署との連携、

どのようにすればうまくいく?

組織全体を盛り上げるためには、他部署との連携も必要不可欠です。「普段あまり関わりがないから別に仲良くしなくても良いのでは?」と思うかもしれませんが、他部署と面識がないと、たとえばクライアントへの提案で連携が必要になった時など意思疎通がうまくいかないことも…。他部署の社員と対面で会うことは少ないので、基本的には顔と名前を覚えてもらうだけでOKです。

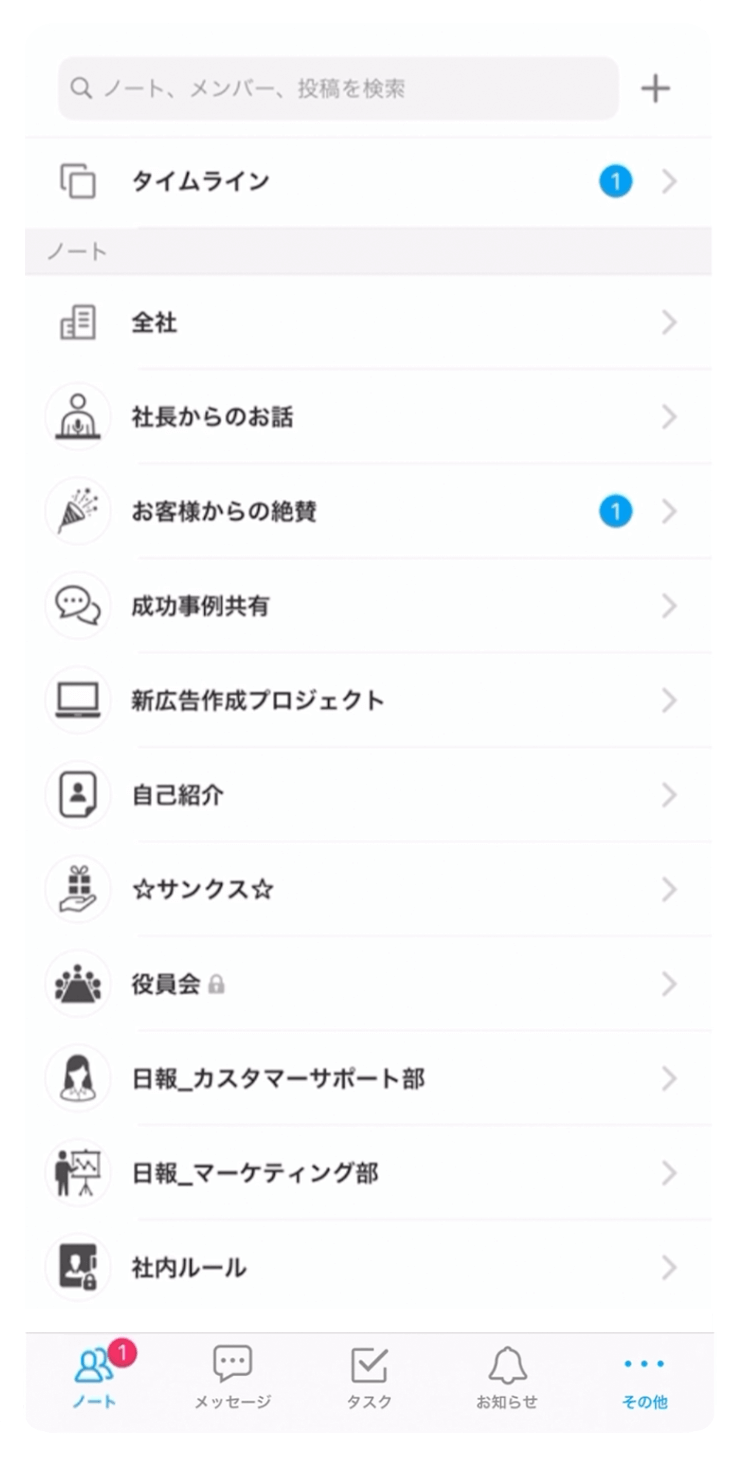

部署間コミュニケーションをスムーズにする方法のひとつが社内SNSの導入。「顔写真」や「プロフィールの文書」を充実させたり、歓送迎会やスポーツなど社内イベントを企画したりするのが特にオススメです。社内SNS上で顔と名前さえ知っておけば、初めて会った時でも会話がスムーズになりますよね。

今すぐに社内コミュニケーションを活性化させることは難しいことかもしれません。そのため、ご紹介した社内SNSやイベント開催など「コミュニケーションのベース」をあらかじめ作っておくことが大切です。

【事例紹介】社内コミュニケーション活性化事例4選

【事例1】株式会社榎研「コミュニケーション円滑化のカギはスタッフ同士の承認」

株式会社榎研は、ハンバーグ専門店「榎本ハンバーグ研究所」を構える飲食企業です。店名の ”研究所” から予想できるように、他と一線を画したハンバーグを提供。多くのリピーターを抱えています。

同社は2016年に法人化を果たし、会社の規模が大きくなるにつれて従業員数も増加。それに伴いTalknoteを導入しました。以前はLINEを利用していたようですが、過去の情報が埋もれてしまうなど、スムーズなコミュニケーションに課題を抱えていたといいます。

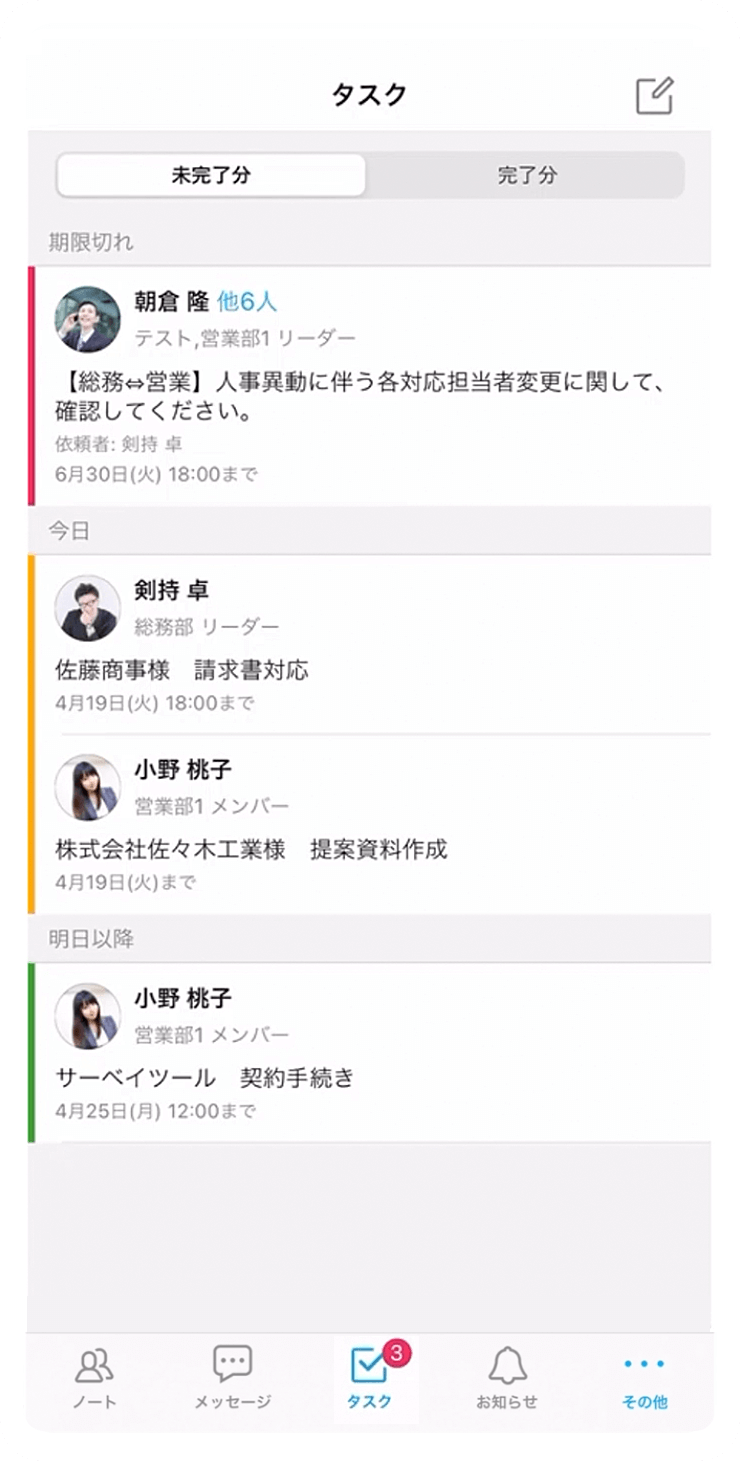

Talknote導入後の効果は以下の通り。

- 過去の情報も遡れるためアイデアが生まれやすくなった

- いいね!を押すことでスタッフ同士の承認文化が根付いた

- “アイデア提案グループ” を作成したことでコミュニケーションのきっかけに

情報共有がスムーズになると、スタッフ同士の「すれ違い」も減るため、社内コミュニケーションも円滑になるといえるでしょう。

【参照】 [活用事例] 株式会社榎研

【事例2】株式会社NO’s「コミュニケーション円滑化のカギはスタッフ同士の承認」

株式会社NO’sは、「横浜家系ラーメン 吟家」を中心に千葉県エリアで店舗を拡大する飲食企業です。2012年の創業以来、続々と店舗数を増やし、今では29店舗までに拡大。

長い間LINEを利用していたという同社ですが、プライベートアカウントで登録することから「社員同士のプロフィールと顔がわからない」「重要情報も見落としやすい」といった問題を抱えていたようです。そこでTalknoteの導入を決断。

Talknote導入後の効果は以下の通り。

- スタッフの顔と名前が一致したことでコミュニケーションが円滑になった

- おもしろい動画を投稿するグループ作成により「遊び心のあるコミュニケーション」も生まれた

- ハッシュタグの利用により情報共有も円滑になった

業務の効率化だけでなく「エンタメ性」も兼ね備えているTalknoteならではの事例です。多様な機能によって、社員に ”ちょっとした楽しみ” をもたらしてくれるでしょう。

【参照】 [活用事例] 株式会社NO’s

【事例3】バレットグループ株式会社「情報共有の効率とスタッフの相互理解が向上」

バレットグループ株式会社は、国内外への広告サービス、美容健康商品を販売するECマーケティング、ICTのソリューションなど複数の事業を展開する会社です。ミャンマーにもオフィスを構え、2016年度には「ベストベンチャー100」にも選ばれています。

同社では、これまで複数のツールを利用していたことから、「情報過多によるコミュニケーションロス」があったようです。そこで、情報を一元化するためにTalknoteを導入。

Talknote導入後の効果は以下の通り。

- コミュニケーション手段が一元化され、業務効率が格段にアップした

- コミュニケーションロスが減ったことで社員同士の距離が縮まった

- SNS上で気軽に呼び合うことでリアルなコミュニケーションも円滑になった

情報手段を一元化したことで、社員同士の絆が深まった事例です。またTalknoteは、実際に会った時の「リアルなコミュニケーション」も円滑にしてくれます。

【参照】 [活用事例] バレットグループ株式会社

【事例4】ぜんち共済株式会社「殺伐とした会社から笑いが絶えない会社へ」

ぜんち共済株式会社は、発達障がい者のための日本唯一の保険会社です。2008年には「第3回ホワイト企業大賞 風通し経営賞」も受賞しています。

同社は今でこそ風通しは良いですが、Talknote導入前は人間関係がギクシャクしていたそう。これまではメールでの情報共有を行なっており、とくに業務でのやり取りに問題はありませんでしたが、社内の雰囲気はいつも殺伐としていたといいます。

Talknote導入後の効果は以下の通り。

- 報・連・相がタイムリーにできることで社員同士の「壁」が消えた

- 年齢の高い社員でも操作が簡単で、すぐに定着した

- チャットを楽しむことで組織全体に一体感が生まれた

Talknoteの導入によって、社員間の「壁」がなくなり、社内コミュニケーションが180度変わったといいます。

【参照】 [活用事例] ぜんち共済株式会社

社内コミュニケーション・組織活性化の

目標・KPIをどのように設定すべきか?

社内コミュニケーションを活性化させるといっても、はたして「どうなれば活性化したと言えるのか?」の判断が難しいですよね。そこで重要になってくるのが「KPI(重要業績評価指数)」の設定です。

たとえばマーケティングを主に扱う企業の場合、Webサイトへのアクセス数が一つの重要な指標となります。そのためKPIとして「検索エンジンからのセッション数」を設定したりします。つまり「数字の変化がわかるもの」を設定するのです。

これを社内コミュニケーションに置き換えると、たとえば「組織サーベイ」の活用することで、社内コミュニケーション・組織活性化を数値化できます。調べてみるとHR系のサーベイはたくさん出てきます。「従業員エンゲージメント」なども各サービスで独自の方法で数値化できます。

また、サービスを導入しなくても、Googleフォームなどを使って簡単に社内アンケートを取ることでも、調査し数値化はできそうです。ぜひ活用してみてください。

まとめ

本記事では、社内コミュニケーションの重要性について、以下のようなポイントをお伝えしてきました。

- 社内コミュニケーションのメリットがわかる

- 他部署との連携をスムーズにする方法がわかる

- 社内コミュニケーションの目標の定め方がわかる

- 社内コミュニケーションの成功事例がわかる

企業にとって人材獲得が難しい今だからこそ、「社内コミュニケーション」が重要といえるでしょう。本記事でもお伝えしたように、社内コミュニケーションを円滑にする方法はたくさんあります。実際に成功した企業の事例も参考にしながら、ぜひ社内コミュニケーションへの取り組みを本格化させましょう。

![[活用事例] 株式会社榎研画像](/wp/wp-content/uploads/enoken.jpg)

![[活用事例] 株式会社NO's画像](/wp/wp-content/uploads/nos.jpg)

![[活用事例] バレットグループ株式会社画像](/wp/wp-content/uploads/bullet.jpg)

![[活用事例] ぜんち共済株式会社画像](/wp/wp-content/uploads/zenchi.jpg)